孤勇者范文推荐5篇思维导图

定格苍凉

2023-05-09

孤勇者范文 第一篇“那哪里是几本书,几幅画啊!那是我的命!!”年仅24的冯骥才绝望地嘶喊着,他的心在滴血,他不明白这些名画图书为什么就成了“四旧”,更不明白这个世道已经如此艰难,却为什么连一条活路都不肯给!他恨呐!然而前来抄家的xxx无动于衷,将冯骥才所有的心血和希望一箱一箱押走,徒留他一人面对空荡荡的还残余着书墨香的...

树图思维导图提供《孤勇者范文推荐5篇》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《孤勇者范文推荐5篇》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b047ce77c86212922c6f7d2406757a7b

思维导图大纲

相关思维导图模版

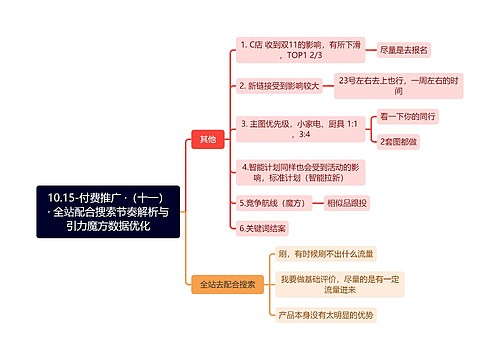

10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化思维导图

U249128194

U249128194树图思维导图提供《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ca82ce4ec961ffd61f0a484a5c579820

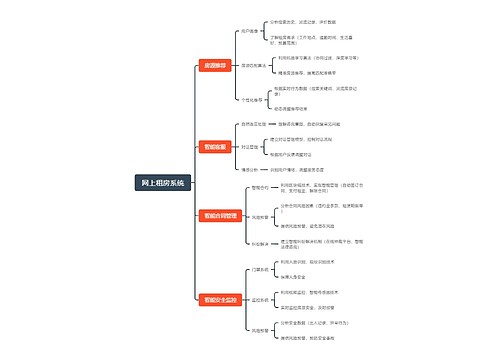

网上租房系统思维导图

U182064597

U182064597树图思维导图提供《网上租房系统》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《网上租房系统》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4ea2c6899371b79a47eacdb8b287d106