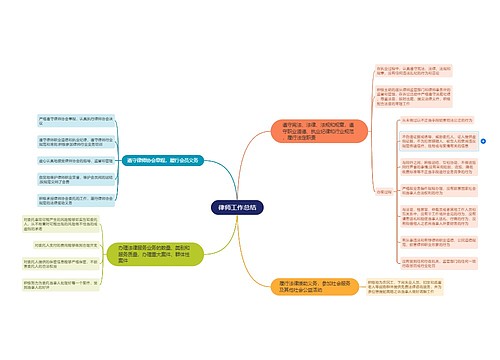

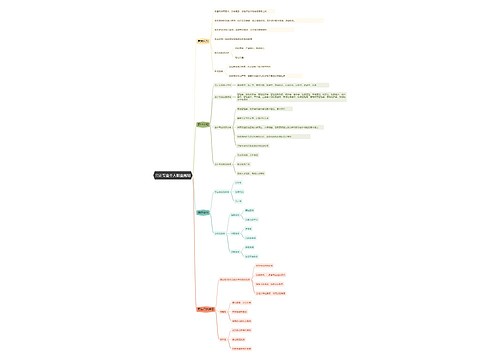

无纸化合同范本(汇总5篇)思维导图

凉笙微凉

2023-05-09

无纸化合同范本 第1篇中一台计算机先将当事人一方的订约意思表示由可识别的文字转化为数字,通过调解器发送到另一方当事人的计算机中,另一方当事人的计算机接受后再转化为可识别的文字信息。由于意思表示是由计算机通过数字转化来完成的,所以电子合同又称为数字合同。它将物质的流动改变为电子的流动。

树图思维导图提供《无纸化合同范本(汇总5篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《无纸化合同范本(汇总5篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:827792daac621fbf1a0f30841792be9a

思维导图大纲

相关思维导图模版

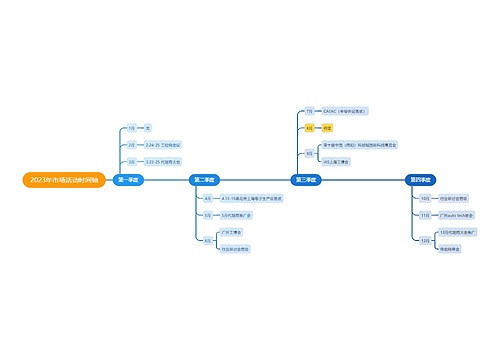

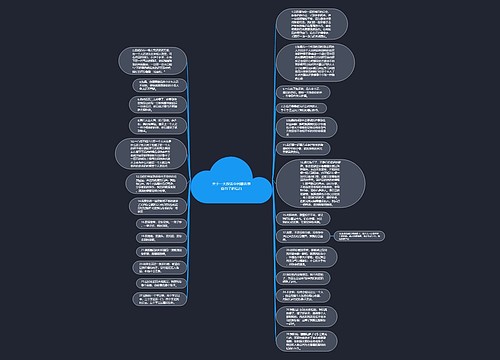

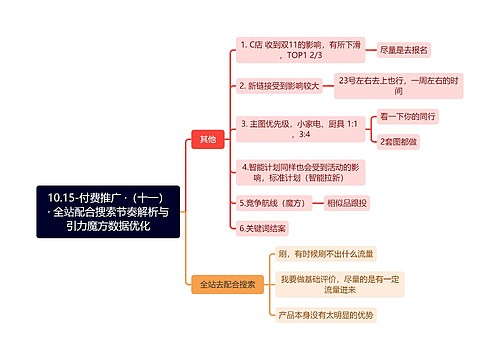

10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化思维导图

U249128194

U249128194树图思维导图提供《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ca82ce4ec961ffd61f0a484a5c579820

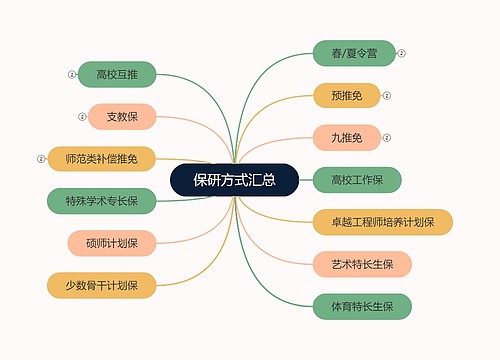

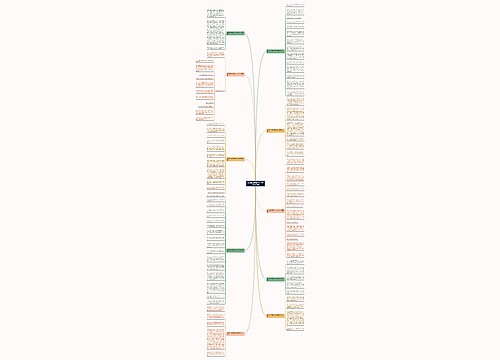

保研方式汇总思维导图

天天向上

天天向上树图思维导图提供《保研方式汇总》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《保研方式汇总》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3c5f038bdd39e468979ae34ca2a0ab2f