比看上去更好范文8篇思维导图

久别情深

2023-05-08

比看上去更好范文8篇

比看上去更好范文 第一篇刘馨瑷我的童年是在乡下度过的,仲夏的乡村,常有嘹亮清透的蝉鸣萦绕耳畔。那时的我整日清闲无事,最喜欢做的就是捕蝉、听蝉鸣。有时我穿梭在树丛中,偶然获得一只蝉,便如获至宝般捧回家,细细观察蝉那闪烁漂亮色彩的外形,或伴着纯粹的蝉的歌声度过一段宁静的时光。有蝉相伴的岁月真有意思。

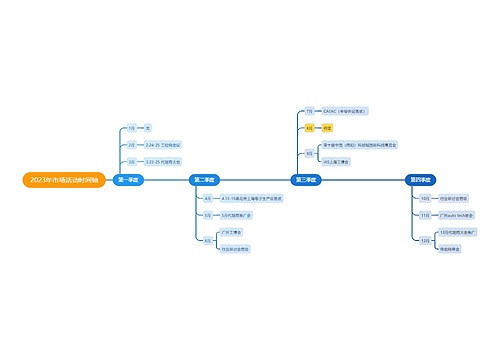

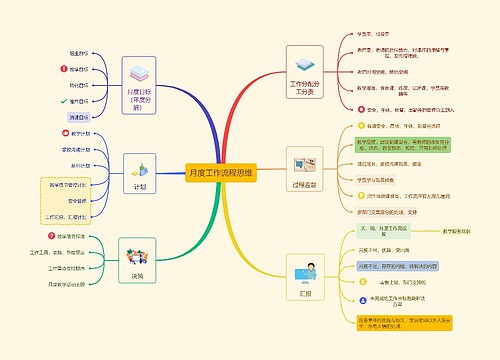

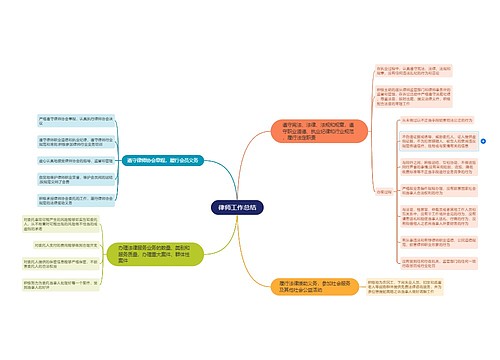

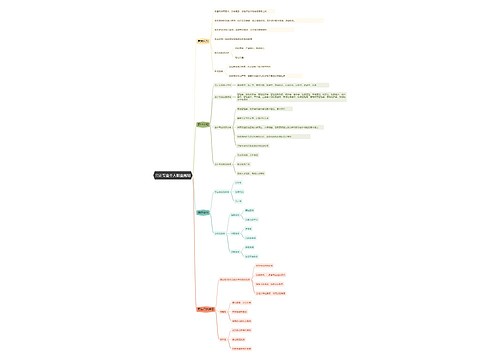

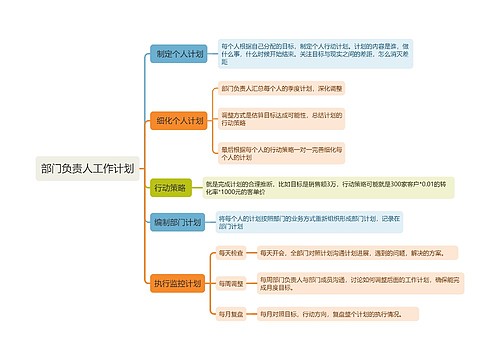

树图思维导图提供《比看上去更好范文8篇》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《比看上去更好范文8篇》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:64e62c960ac9a362855172adbbcca493

思维导图大纲

相关思维导图模版

比看上去更好范文8篇思维导图模板大纲

比看上去更好范文 第一篇

刘馨瑷

我的童年是在乡下度过的,仲夏的乡村,常有嘹亮清透的蝉鸣萦绕耳畔。

那时的我整日清闲无事,最喜欢做的就是捕蝉、听蝉鸣。有时我穿梭在树丛中,偶然获得一只蝉,便如获至宝般捧回家,细细观察蝉那闪烁漂亮色彩的外形,或伴着纯粹的蝉的歌声度过一段宁静的时光。

有蝉相伴的岁月真有意思。

蝉被我囚禁在桌前的小笼子里,似是收藏着生机与美好。不曾想外婆注意到了被我关起来的蝉,原本和蔼的脸庞竟微微锁起眉头,嘱咐我说:"快点把蝉放回树上去吧,它不该失去自由。"当时固执单纯的我却很难解外婆的话,执意让蝉待在牢笼里,疑惑地想:这样美丽的生物不就是用来欣赏的吗?

几天过去,外婆细腻地察觉出我的不情愿与困惑,便领着我来到一片小树林。盛夏的村庄骄阳似火,炽热的阳光投射在树木的枝叶间,在脚边映照出斑驳的光影,明暗交杂,色彩斑斓。唯有丝丝清风携着沙沙作响的树叶,带来一点清凉。静谧的乡间只听见蝉鸣聒噪。

我好奇地看着外婆。只见她俯下身子,蹲着四处寻找着什么。不一会儿,外婆似乎找到了它。我跑到外婆身边,急切地用目光探寻地面——那儿有一只体型很小的幼蝉。它攀附在一条小灌木枝上,丝毫不动。不就是一只蝉吗?可出乎我意料,不一会儿,我惊讶地发现幼蝉的外壳开始从背部破裂,露出里面淡绿色的身体,裂缝开始延伸,蝉扭动着身子,头部、腹部……很快,蝉几乎整个身体都脱离了壳。

外婆笑意盈盈,对我说:"这是‘蝉蜕’,是幼蝉变为真正的蝉必须经历的过程。"她又指向距蝉不远的一个圆孔状的狭窄小洞,解释说:"那是蝉的地穴。蝉的一生,要在地下生活大约四年,在地上仅仅只能活五个星期。"惊诧之余,我深深震撼和感动于渺小的蝉竟能有如此顽强的毅力和旺盛的生命力。

法布尔称赞蝉:"四年黑暗的苦工,一月日光中的享乐。"蝉的整日不断的鸣叫是为了求偶,是对生命的赞颂和讴歌,尽管它一生的大部分时间都潜伏在黑暗的地下,但它在难得的五个星期,沐浴在阳光下,为自由而唱,为生命而唱,以积极昂扬的态度诠释着生命的意义。这首生命的赞歌仿佛在唱:无论前方的道路遍布多少荆棘,我们都要笑着闯过,让生命盛然绽放。

回到家,我将被囚禁的蝉从窗边放飞。望着蝉重拾自由逐渐远去的影子,我不禁敬畏起这美丽的生灵,自然万物的哲理与诗意大概就藏在这蝉鸣中吧。这比观赏一只囚牢中的蝉更有意思。

如今,蝉对生命的歌唱印在心间,我依然记得那灼热的阳光,那深情的凝视,那美好的祝愿,那豁然的顿悟。这一切,构成了生命二字,于我更有意义,更有意思!

比看上去更好范文 第二篇

许佳琪

解开一道数学难题,有意思;阅读一篇文章,有意思;和朋友一起玩耍,有意思。但有些事情,远比看上去,更有意思。

在前年的美国与中国贸易战争中,美国要求中国不准进军高科技行业,原因是我们中国近几年发展过于迅速,如同长跑比赛中疯狂加速的运动员,我们已经甩掉了上百个国家,和世界第一的美国也只有一尺之差了,美国如同受惊的孩子,想将中国压倒。但此时的中国,早已不是一百年前的中国,而且,在谈判过程中,美国官员的一句话更是激怒了中国:"你们要从实力地位出发,来与美国谈判。"此话一出,中国外交官员杨洁篪立马回敬美国人,丝毫不给美方喘息的机会,他严厉地说道:"你们没有资格跟中国说,‘站在实力地位与美国谈判’,20年前没有,30年前也没有。"

这一句话,如同一记拳头,说得美国官员哑口无言,美国官员的样子比吃了苦瓜还苦,他们想回复,却都说不出话。

历史上,20年前,我们中国与美国发生了一场金融战,美国尽管使出了浑身解数,也没有打赢中国。即使在70年前的朝鲜战场,xxx刚刚成立,美国也没能打赢中国。这短短的一个画面,远远比我们看上去的更有意思。虽然只有短短一句话,却让我们感受更加有意思,让人回味无穷。为什么中国敢说如此霸气的话?并不是中国如今比美国强大,而是因为我国一直有一颗团结的心,不向敌人屈服的心。

除了贸易战十分有意思,我们建设空间站的过程也十分有意思。在几十年前,美国在太空中建立起了国际空间站,那空间站如同太阳下长大的孩子,受到了所有国家的喜爱。美国也是十分"仗义",除了中国以外,其他国家的宇航员都可以进入空间站进行科学实验。可现在,由于美国航天局资金不够,无法对空间站进行维护,空间站将在明年废弃。就在这时,我们中国通过无数次的失败与尝试,建造了中国的空间站,中国空间站将成为世界上的"新宠",但中国唯独拒绝美国人进入中国的空间站,因为在国际空间站建设时,美国制定了一项法律,要求任何国家不准与中国一起发展航天事业。如果美国人现在要进入中国空间站,那就是自己违法,一句话,"搬起石头砸自己脚"。这样的结局让人一看上去就觉得有意思,当初的我你爱理不理,现在的我你高攀不起。

再仔细想一想,中国空间站建设的背后,是中国科研人员无数个日夜的努力付出换来的!我仿佛能看见他们的满眼血丝,他们不为名利,一心只为祖国;他们隐姓埋名,只为中国的秘密研究。如果说国家复兴是树干,那他们就是浓厚的泥土;如果说国家复兴是一场战争,那他们就是战场上的勇士。他们是伟大的,将一生都献给了国家。这样的精神比看到的更有意思。

许多事情,看上去非常有意思,可它的背后的故事,远比表面更有意思。

比看上去更好范文 第三篇

《现代汉语词典》(第7版)对"有意思"有这样一种解释:有意义,耐人寻味。生活中的人、事、物,大多如此。

请以"比看上去更有意思"为题,写一篇600字左右的文章。

要求:(1)不得透露个人相关信息;(2)不得抄袭。

关键词"比看上去"显性提示我们存在一个比较关系,省略的部分需要我们来补全,比如深入了解后比看上去更有意思,实践比看上去更有意思……关键词"更",隐性提示看上去就有点意思。"看"代表的是由视觉所主导的认识,这样的"看"奠定了我们对人、事、物等对象的第一印象和初始意义,然而,这样的印象和意义是浅层的,是片面的。实际上,我们也不仅仅只是靠视觉与人、事、物打交道,通过"看"认知人、事、物的表层,但这样的认知是不足够的,自然而然地指引"看"的人去发掘对象向我们呈现的意义,从而让我们不断加深对所看到的人、事、物的认识,并获得"更有意思"的东西。比如整体性的感觉和思考让我们认识到的不仅仅是人、事、物的外在的鲜明特征和性质,而且还可以抵达人、事、物所处的时代的、社会的、历史的、文化的广阔背景和深层的意义。这样的立意与作文的考查意义较为契合。

总而言之,《比看上去更有意思》的立意大致分为三类:

1.体现了认识由浅入深,由片面到全面

2.知行合一。

3.前两者结合。既体由浅入深,由片面到全面,还有知行合一。

今年的作文题在形式上与以往不同的地方是有导语部分,导语起到审题"向导"的作用,不容忽视。

今年作文题的导语暗示了立意要有深度,提示了选材范围,开拓写作思路。

导语中"对‘有意思’有这样一种解释:有意义,耐人寻味",体贴的提示中包含着立意要有深度的要求,要求学生不能仅停留于"有趣",还要对自己的生活有沉淀、有思考,有升华;导语中"生活中的人、事、物大多如此"一句亲切友好地提示选材范围,帮学生打开思路。叶圣陶先生说:"出作文题一定要为学生着想,钻进学生的心里去考虑,务必使他们有话可说。"上海中考作文题命题者践行了叶圣陶的这句话。

提供几种写作思路:

看到化学课本上的化学反应觉得有点意思,自己动手做实验,并探究化学反应背后的奥秘,比看上去更有意思,渐渐地被化学所吸引,在做中学获益匪浅。悟出"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行"。

参加学校"根与芽"社团,在校园里种花卉、种蔬菜,通过查阅书籍了解到植物的生长习性,通过赏花识花的APP拍照上传就能立即知道花卉的名称、花语以及相关的诗句。辛勤栽培后,将劳动成果带回家送给父母,感恩父母的无微不至的关爱;送到办公室给老师,感恩回馈老师的默默奉献;联系本社区的孤寡老人,尽自己绵薄之力给孤寡老人献爱心;支持践行地摊经济,拿去售卖,体会劳动创造的价值(以上劳动成果的使用去向选择其中一种即可,结尾要提炼出劳动的意义,诸如,感受劳动乐趣,创造美好生活,创造价值……)

比看上去更好范文 第四篇

周思泽

我觉得爬山比看上去更有意思。它不仅能带我领略美丽的风景,而且还能锻炼我的耐力。

早上我们从酒店出发,刚出去没多久我就看到了高耸入云的黄山。我们开始慢慢地向上爬,在爬时我看到了书本上说的奇石,有猴子捞月,仙女弹琴,还有的像一个大大的仙桃。黄山上还有落叶松,一到秋天落叶铺满山坡,整座山就会变成黄色,这就是黄山名字的来历。而现在我终于亲眼看到落叶松了!

这时我往后一看,却大吃一惊,虽然我一直不停地在爬楼梯,但却没有走多远,距离山顶还有不少的距离。又爬了一阵子,我忽然觉得自己的脚好疼痛,而且因为一刻也没停歇,都快累趴下了。这时,爸爸妈妈开始给我加油,还说缆车就在前面了,于是我不停地向前跑,最后终于坐上了缆车。

在缆车上往下看,风景都变得不一样了,停车场的车子和山上的行人,都小得像蚂蚁。忽然,缆车动了一下,我往上一看,原来是轮子经过杆子时碰到了滑轮,所以才会动。发现了这个规律后,我觉得坐缆车越来越好玩,每次快要经过柱子时都会很期待。

刚开始在黄山上,我亲眼见识了书本上说的奇石和落叶松,后面在缆车上看到了许多不同的景象,通往缆车的爬山之路也锻炼了我的耐力。登黄山,真是比看上去更有意思啊!

比看上去更好范文 第五篇

徐启航

不同的人们有不同的喜好,我也有一个喜好——在树洞里抓锹甲。在这个过程中还发现了它值得学习的品质。

读到这,你应该产生了两个问题,首先锹甲是什么?其次我为什么要写它呢?

让我先解答第一个问题,锹甲是一种很大的甲虫,属于昆虫纲里鞘翅目的锹甲科,差不多有人的两根手指那么大。

再解答第二个问题,我为什么要写锹甲呢?这还要从头说起。有一天,我听说我的同学小区里有个树洞,天天有扁锹甲出没,我就屁颠儿屁颠儿地跑了过去。路上还在想,锹甲都看着笨笨的,应该很好抓吧!

转眼间到那里,我一眼就看到了它,正在吸食着汁液,我想起大多数甲虫受惊后都会假死掉地,于是就在它旁边拍了拍手,想来个手到擒来。然而事实证明我想多了,它依然稳如泰山,纹丝不动。

一计不成又生一计,我折了一根树枝,用力捅了捅它的后背,结果它还是在吸食,想不到它是一只"吃货"!我看到它很贪吃,就又用树枝在它的大颚前晃来晃去,想引诱它夹住树枝,好把他"钓"上来,结果举了半天,他却无动于衷。

恼羞成怒的我只好使用蛮力了,我一手抓住了它的两个大颚,另一只手戳它的屁股,结果别看这虫子小,力气却很大!任我怎样推拉拽顶它依旧不动如山。哎!身材大了几倍的我竟然还不如一只锹甲,只好心怀沮丧地走了。

时间转眼到了下午,我仍然惦记着那只锹甲,忍不住又去看了一眼,看到它已经吃完了树液,正在旁边饭后蹲呢!我尝试着摸了一下它的背,它竟然动了一下,难道有戏?于是我就这样连戳带赶地把它引到了盒子里。没想到吃完饭的它没了动力,竟这么随和,任我摆布!

看来无论在哪里都会有贪吃的生物,鸟纲中有鸭子,天天都在找水草吃;哺乳动物中有猪,一身肥膘都是靠实力吃出来的;昆虫界也有锹甲,没想到看起来人畜无害的它为了吃竟能这么顽强。

这只锹甲也教会了我做事要专心的道理。当然作为一个"吃饭专家"的我,就不用和锹甲学习吃饭了,但在别的方方面面,我都可以用到锹甲这股子不服输的劲儿。

比看上去更好范文 第六篇

何佑荣

有些东西,看上去的感觉和亲自体验过的感受是不一样的。魔方就是如此。

几年前一次回老家的时候,在候车厅里,有一个十六七岁的大哥哥在玩魔方。他熟练地从包里拿出一个被打乱的魔方,把魔方的各个面都仔细地看了一遍,随后开始还原。只见他的手飞快地动着,伴着不断的咔咔声响,魔方就神奇地被还原了。我想:这个哥哥只用了30秒不到就还原了魔方,没想到魔方竟然可以玩得这么快,实在是太酷了,我以后也要玩魔方。

从老家回上海后,我便让妈妈给我买了一个魔方。没几天,魔方就送到了,我迫不及待地打开快递盒,发现里面除了一个魔方外还有一本赠送的魔方公式大全。我拿出了魔方和公式大全开始尝试。我先把魔方打乱,然后按照公式来还原魔方,如底十字,上左下右等。不一会儿,我就只剩下顶面没有还原了。我遵循着先前的经验,先找到了对应的公式,再开始还原。但胜利女神这次却没有眷顾我,不知怎么地,我在完成一个重要的公式时,拧反了方向,怎么也还原不了。于是我调整了策略,索性将魔方打乱,重新还原。没多久,我就成功地把魔方归位了。整整齐齐的六面颜色,就算是强迫症患者看了,也挑不出任何毛病来。

虽然我迈入魔方的大门是被一个帅字所吸引,但亲手把玩着它时才发现,在一步步的尝试中找到解谜的办法,这才是魔方更有意思的地方。而做任何事情,不也都是如此吗?相较于成果的光鲜亮丽,上下求索的历炼才更为宝贵。

比看上去更好范文 第七篇

史鑫宇

小时候,每次看到别人打羽毛球,我总会驻足观赏:看着小小的白色"羽翼"随着球拍的挥舞不停地"翻滚",在天宇间划出一道完美的弧线,然后落地,真心觉得挺有意思。嘴里跟父母直嚷着:"我也要玩,太有意思啦……"但苦于年龄太小,玩不起来,只好只是放弃。

渐渐地长大,父母见我"热度"不减,便带我来到一家羽毛球馆,随教练学习。那一天成了我的幸运日,我到现在还记得我兴奋激动的样子,教练笑眯眯地看着有点傻乎乎的我,用他那只大手抓起我稚嫩的小手,握住球拍,告诉要用虎口对着拍柄的侧面。又教我移动要用小碎步……一开始由于比较笨拙,老是技不如人,但好在我的"热爱"鼓动着我,使我一步一步进步着,慢慢地动作也由生疏变得熟练起来,教练的目光也由开始的"恨铁不成钢"的无奈渐渐变得柔和、温暖起来。

于是,我便踏上了实战的舞台,第一次实战是和一个比我还小的学弟打。学弟早已等候多时,只见他率先发球,上来就是一个高远球,我两脚迅速向后滑动,抬起手朝着球快落下的地方一打,只听"砰"的一声,球被我成功地打回去。小弟弟奋力往前冲刺,前脚往前一蹬,手往前递,行云流水般接住球,又向我这发来了。他也用吊球回应我,我还没来得及反应过来,球就已经掉到地上了。教练一拍大腿"腾"地站起来:

"好球!"

这回轮到我发球了,我们都虎视眈眈地盯着对方,生怕球有什么闪失,"鑫宇,加油!再来一个好球!"我听见同伴呼喊着,在为我加油、打气。我把球放到我的肚子前面,等球自由降落,找准时机,把球拍用力一挥。球像一支离弦的箭似的发射出来。学弟见是个高远球,便摆好架势,找准球的落点,然后迅速移动至落脚点处,奋力击打。球便向我这飞来了,那颗球时而像出膛的炮弹,时而像离弦的箭,时而像天外的流星,我预测这个球用力太大,应该会出界。回头一看,不出所料,我得意地朝向对手,露出一个意味深长的笑容只见他瞪着眼,嘟着嘴,唬着脸,可逗啦!又轮到他发球了,只见他高高举起球拍,做了个假动作,似乎很用力的样子,结果呢?轻轻挑了一下,来了一个缩短,我见势不妙,三步并成两步,将球打了回去,他一紧张,拍子一斜,和羽毛球失之交臂,球落地了,就这样我以大分领先,羸了他一局。

原来,打球不仅是技艺的切磋,耐力的比拼,也是心态的较量,原来教练说的"用脑子打球",是这么一回事!它教会了我,不管是打球,还是学习与生活,都要带上我的"脑子",真有意思!

比看上去更好范文 第八篇

金梦婷

陶土,在这五彩缤纷的花花世界中,只是其中微不足道"单细胞生物",唯有一成不变的土黄色,并在湿润之处随处可见。它既不能像花草一样为这个世界增添美感,又不能如同大树一般为我们遮风挡雨,十分得单调、无趣。但在一次偶然中,我用陶土做了只杯子,才发现它比看上去更有意思。

一次,母亲带我去捏塑陶土。来到店里后,一位大姐姐要教我做杯子,我看着姐姐做着一些简单的动作,心不在焉的。等到姐姐讲完,我就开始尝试了。

可俗话说:"看起来简单,做起来难。"等到我做时,可谓是一塌糊涂。我想让陶土变成花瓶一般下面偏圆,上面细长,但手却有些不听使唤,转得太过用力,导致上下完全不能相连在一起,仿佛硬生生被截断了一块儿,上面细得如针,下面则胖得如一个球。

眼看花瓶是夭折了,我就只好它改造成一个扁圆形的罐子。可没控制好按压得重了些,变得太扁了。更糟的是过于沉迷于造型的我忘了控制陶土的水分,导致它干燥得直接裂开了。那四分五裂的陶土迸射而出,甚至有些溅到了我的身上、脸上,那狼藉的模样仿佛在诉说着我的无知……

在后面的两三个小时中,我经历了无数次失败。虽然有的合格了,但却达不到我内心的要求,于是又重新开始……如此循环往复之后,我变得十分烦躁:为什么会这样呢?我也认真做了呀!为什么就是达不到我想象中的模样呢?

看着他这副模样,我不禁陷入了沉思:是啊!我竟然忘记了来这儿的意义,是来体验如何捏塑陶土的,而不只是做出一个漂亮的杯子!当我静下心时,用心体会过程时,突然发现捏陶土竟顺利了许多!并且能渐渐感知不同力道作用在泥土上的效果,更游刃有余起来:陶土随着我的手变得时高,时矮,时胖,时瘦……即使我做的不是特别完美,有些还是歪歪扭扭的,但我却很享受,沉醉其中。在经历了几次尝试后,我竟然做出一个比较完美的陶器!这让我更加喜爱捏塑陶土,久久无法自拔……

相传在古时候,有个人种葫芦,尽管他细心照料,却不见葫芦的踪影。有人嘲笑他是在种叶子,他却掷地有声地反驳道:"我要的是葫芦,而不是叶子!只有经过枝叶茂密的阶段,才能长出葫芦。"跟这个故事所说的道理类似,捏塑陶土的结果虽然也很重要,但如果刚开始时,就满眼只盯着成果,而忽略过程,反而不会有理想的作品。相反地,如果能抛去对结果的执念,反倒可能"无心插柳柳成荫"。而抱着这样的态度去做事,也才会更意义。毕竟,要是没有过程,又何来的结果呢?

查看更多

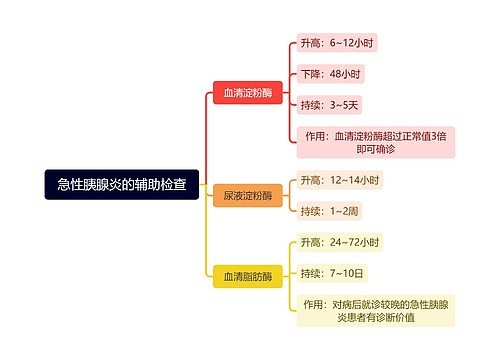

急性胰腺炎的辅助检查思维导图

U979745175

U979745175树图思维导图提供《急性胰腺炎的辅助检查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《急性胰腺炎的辅助检查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:600cb8253882a4767a368eba75408230

title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图思维导图

U880271396

U880271396树图思维导图提供《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f19c198bf7435acf7735ee5051a89d7b

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心