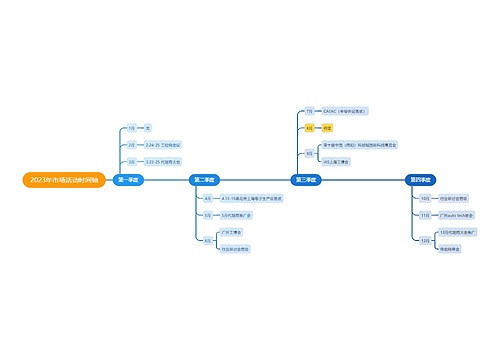

爱国史纪梵季范文优选6篇思维导图

谎话最甜

2023-05-08

爱国史纪梵季范文优选6篇

爱国史纪梵季范文 第一篇[摘 要] 陆游是我国南宋时期伟大的爱国诗人。在南宋这个祖国山河破碎、南北分裂的年代,陆游一生渴望九州同一。他一生写下了大量的爱国主义诗歌,其爱国主义情感影响着一代又一代的中华儿女。

树图思维导图提供《爱国史纪梵季范文优选6篇》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《爱国史纪梵季范文优选6篇》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:aa0ff32d40d8dde1573dca65ab744de6

思维导图大纲

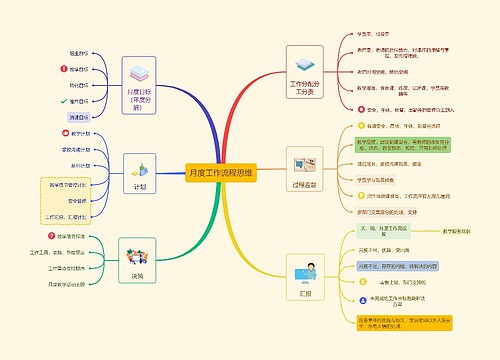

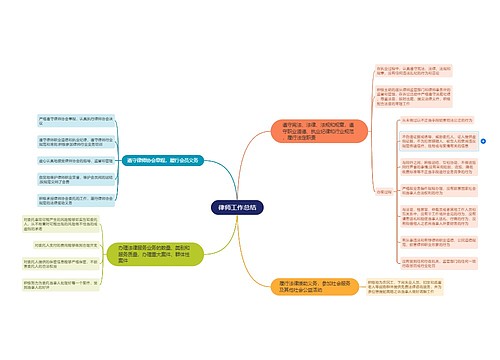

相关思维导图模版

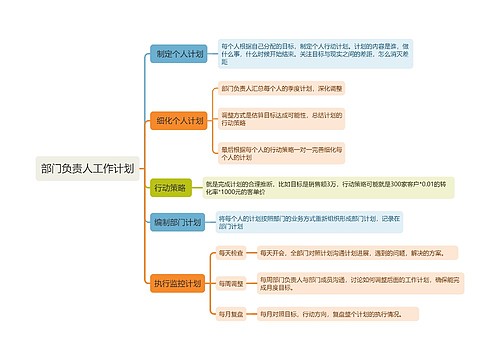

爱国史纪梵季范文优选6篇思维导图模板大纲

爱国史纪梵季范文 第一篇

[摘 要] 陆游是我国南宋时期伟大的爱国诗人。在南宋这个祖国山河破碎、南北分裂的年代,陆游一生渴望九州同一。他一生写下了大量的爱国主义诗歌,其爱国主义情感影响着一代又一代的中华儿女。本文从以下四个方面来看其诗歌表现的爱国主义情感:一、报国献身的豪壮之情;二、斥责投降派妥协的愤慨之情;三、壮志难酬的悲愤之情;四、关心民生疾苦的爱民之情。

[关键词] 陆游;爱国主义情感;诗歌

爱国主义是几千年来中华民族的优良传统,它是国人对国家和民族命运的深切关怀,生死与共的情怀。我国诗歌一直有着优良的爱国主义传统。早在先秦楚国之时,面对楚国复兴无望时,诗人屈原吟咏"长太息以掩涕兮,哀民生之多艰",而选择"虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则"自沉汩罗江而死,以死明志。在唐代,面对长安的沦陷,诗人杜甫感叹"国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心",且在他自己晚年处于无助的凄风苦雨中时,还在想着"安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜"。第当国家和民族处于生死存亡之时,许多的英雄儿女、爱国志士,无不把自己的的命运与国家的命运紧紧联系在一起,无不关心着国家的前途命运,甚至为了祖国,为了正义,宁死不屈。继屈原、杜甫之后,在南宋诗坛上又出现了一位伟大的爱国诗人,他就是至死念念不忘国家,至死还在感慨"死去元知万事空,但悲不见九州同",留下"王师北定中原日,家祭无忘告乃翁"之遗愿的爱国诗人陆游。

陆游,字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人。他出生的第二年,金兵就攻陷了汴京,尚在襁褓中的他便随家人向南辗转避难。"儿时万里避胡兵"的颠沛流离的生活,给幼年陆游的心灵留下了深重的创伤。其父陆宰是一位爱国志士,陆游幼时常看到父辈"相与言及国事,或裂眦嚼齿,或流涕痛哭,人人自期以杀身翊戴王"(《跋傅给事贴》),深受其父的爱国主义思想的影响。同时,他也从师从的老师爱国知识分子曾几那儿爱到了良好的爱国教育。29岁赴进士考试,因名列秦桧之孙秦埙之前,受秦的忌恨而不得入仕,直到秦桧死后才入仕。但在后来的仕途中,陆游因力主抗金又两度被罢职,自66岁以后一直闲居故乡山阴。最终怀着"但悲不见九州同"的沉痛憾恨与世长辞。

陆游从十二岁开始学诗,到八十四岁时仍是"无诗三日却堪忧",他自称"六十年间万首诗"。在其现存的九千三百多首诗中,贯穿始终的核心内容仍是其深沉的爱国主义情感。章琦说:"剑南诗万篇,半洒神州泪""爱国情绪饱和在陆游的整个生命里,洋溢在他的全部作品里。"[1]

纵观陆游一生的诗歌,其诗篇的爱国主义情感主要表现在以下四个方面:

一、报国献身的豪壮之情

陆游所处的南宋时期,正是中原沦陷,国土丧失过半之时,且面临金国的频频入侵。南宋的当权者却是妥协,苟和求安。幼年避难的颠沛流离的生活,人民的生灵涂炭,国土沦陷的现实,以及深受其父和其师的爱国主义教育的影响,陆游渴望中原收复,九州同一。他不但怀有渴望祖国统一的愿望,而且具有"一身报国有万死"的牺牲精神。然而观其一生,陆游仕途坎坷,始终没有得到重用,但他却永怀"恢复"之志。其诗表现出了他永怀一生的报国献身的豪壮之情。早年,陆游就立下了"上马击狂胡,下马草军书"(《观大散关图有感》)的报国壮志。在早期的《夜读兵书》中,陆游就说道:"平生万里心,执戈王前驱。战死士所有,耻复守妻孥",表现了诗人杀敌报国的决心和壮志。在其中年的《关山月》这首诗中,诗人的一句"中原干戈古亦闻,岂有逆胡传子孙"无不把诗人心中面对中原被异族统治的气愤、悲痛之情深深地表达出来了。同样,在其《书愤》这首诗歌中,诗人回顾自己的曲折坎坷的抗金复国之路,仍说道:"塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。《出师》一表真名世,千载谁堪伯仲间",时年62岁的诗人仍要效法诸葛亮"鞠躬尽瘁,死而后已","北定中原,兴复汉室",表明仍要报效祖国,恢复中原。82岁时,诗人还在慷慨高歌:"一闻战鼓意气生,犹能为国平燕赵"(《老马行》),时至暮年,还渴望着抗金复国。可见,诗人不仅关心国家的命运,而且有慷慨救国的胆识,忘身卫国的决心。在国难当头之时,他始终把自己当作一名报国的战士,具有"铁马横戈","气吞残虏"的气概和"一身报国有万死"的牺牲精神。

二、斥责投降派妥协的愤慨之情

虽然南宋处于内外忧患之中,岌岌可危,但南宋政局长期被主和派把持,他们靠议和求安,置遗民于中原沦陷区而不顾,使中原恢复无望,九州难以同一。诗人陆游在诗中痛斥南宋统治者屈辱求和的国策和投降xxx的行径,表达出他的愤慨之情。

在《醉歌》诗中,诗人愤怒地谴责了南宋当权者的苟安政策:"读书三万卷,仕宦皆束阁;学剑四十年,虏血未染锷"。在此诗中诗人还揭露了主和派的投降政策以及给南宋造成的危险局面:"战马死槽枥,公卿守和约,穷边指淮淝,异域视京洛"。在《追感往事》一诗中,诗人也尖锐地揭露当权者们的妥协的国策:"诸公可叹善谋身,误国当时岂一秦"。《关山月》这首诗是表达其斥责投降派妥协的愤慨之情的代表作:

和戎诏下十五年,将军不战空临边。

朱门沉沉按歌舞,厩马肥死弓断弦。

戍楼刁斗催落月,三十从军今白发。

笛里谁知壮士心?沙头空照征人骨。

中原干戈古亦闻,岂有逆胡传子孙!

遗民忍死望恢复,几处令宵垂泪痕。

诗人仅用十二句诗高度描绘出了隆兴议和十五年来"高官乐"、"战士怨"、"遗民悲"三个画面,而守边战士的报国无门和中原遗民忍死望恢复都是隆兴和约下诏带来的后果。诗人通过"战士怨"、"遗民悲"的画面与"高官乐"的画面的鲜明对比,尖锐地批判了南宋统治者对敌妥协苟安的投降态度,表达了浓厚而强烈的爱国之情。

三、壮志难酬的悲愤之情

在投降派的南宋,尽管诗人对祖国有着献身精神,但却"报国欲死无战场",长期遭到冷酷现实的扼杀,一生多次被贬,含有不尽的悲愤之情。诗人诗歌爱国主义情感的另一表现就是因报国无门,收复无望而产生的壮志难酬的悲愤之情。在《书愤》这首诗中:

爱国史纪梵季范文 第二篇

刘胡兰,原名刘富兰,1932年10月8日出生于山西省文水县的一个中农家庭。母亲早亡,父亲刘景谦续娶胡文秀为妻。胡文秀将刘富兰名中的"富"字改为自己的姓氏"胡",从此更名刘胡兰。继母用心投身于妇救会工作,并十分支持刘胡兰参加革命。

刘胡兰8岁上村小学,10岁起参加儿童团。1945年10月,刘胡兰参加了xxx文水县委举办的"妇女干部训练班"。学习了一个多月,回村后她担任了村妇女救国会秘书。1946年5月,刘胡兰调任第五区"抗联"妇女干事;6月,刘胡兰被吸收为xxx预备党员,并被调回云周西村领导当地的土改运动。

1946年秋,xxx军大举进攻解放区,文水县委决定留少数武工队坚持斗争,大批干部转移上山。当时,刘胡兰也接到转移通知,但她主动要求留下来坚持斗争。这位年仅14岁的女xxx员,在已成为敌区的家乡往来奔走,秘密发动群众,配合武工队打击敌人。

云周西村的反动村长石佩怀,为阎锡山军派粮派款、递送情报,成为当地一害。1946年12月的一天,刘胡兰配合武工队员将其处死。阎锡山匪军恼羞成怒,决定实施报复行动。1947年1月12日,阎军突然袭击云周西村,刘胡兰因叛徒告密而被捕。

她镇静地把奶奶给的银戒指、八路军连长送的手绢和作为入党信物的万金油盒--三件宝贵的纪念品交给继母后,被气势汹汹的敌人带走。刘胡兰在威逼利诱面前不为所动,被带到铡刀前眼见匪军连铡了几个人,怒问一声:"我咋个死法?"匪军喝叫"一个样"后,她自己坦然躺在刀座上。刘胡兰烈士牺牲时,尚未满15周岁。

爱国史纪梵季范文 第三篇

戚继光(1528--1587)明朝抗倭名将,军事家,民族英雄。字元敬,号南塘,晚号孟诸,祖籍安徽定远,生于山东济宁。出身将门。明嘉靖二十三年(1544年)17岁袭父职为登州卫指挥佥事。三十四年(1555年)调浙江都司佥事,次年升参将,镇守宁波、绍兴、台州3府。9月,倭寇800人进掠龙山所,戚继光等即率10倍于敌的明军前往阻击。

倭寇分3路冲杀,1万多明军竟不堪一击,阵渐大乱,纷纷溃退。戚继光看到形势危急,纵身跳上一块高石,连发3箭,3个倭寇头目应声而倒,倭寇群龙无首,仓皇退逃。三十八年(1559年)台州倭乱频繁,百姓深受其害。数千名倭寇包围桃渚千户所,戚继光从宁波率兵连夜驰援台州,解桃渚之围,歼入侵海门倭寇。

之后,亲去金华、义乌等地招募精壮农民和矿工3000余人,以岳家军为榜样进行编练,终成闻名天下的戚家军。戚继光针对南方的地形和倭寇作战特点,创造了长短兵器配合,因敌因地变换队形、攻防兼宜的"鸳鸯阵",使用飞刀、飞枪、飞箭的火箭等,屡次打败倭寇。三十九年(1560年)春,改任台(州)、金(华)、严(州)参将,驻守台州。

在沿海造烽堠,修城墙,训练守军。四十年(1561年),数千名倭寇在台州登陆。戚继光率军出击,在宁海健跳(今属三门),临海花街、上峰岭、白水洋和太平(今温岭)新河、长沙等地,连续9次挫败倭寇的进犯,救出数千名被掳难民。

史称台州大捷,亦称台州九战九捷。次年夏援闽,捣破倭寇在横屿的老巢,并乘胜破牛田、兴化的倭寇,连克60余营。四十二年(1565年)与俞大猷剿平广东倭寇,解除东南倭患。后戚继光在蓟州镇守16年,边备修饬,外敌不敢轻易进犯。因受排挤,于明万历十一年(1583年)调广东戍守。后遭诬陷,夺职回乡。戚继光对练兵、治械、阵图等都有创见,他的优秀军事理论着作《纪效新书》、《练兵实纪》、《止止堂集》,倍受兵家重视。

爱国史纪梵季范文 第四篇

杜甫是一位伟大的杰出的诗人,在他的很多诗篇中,爱国主义是他的诗的主旋律。这些诗篇中有反映对xxx的抨击,有对昏君腐臣的讽刺,对底层百姓的同情,对有功之臣的赞颂,对祖国壮美山河的热爱。本文从四个方面对杜甫诗中的爱国主义思想试做分析。

一、对底层百姓的深刻同情是杜甫爱国感情的深刻体现之一

杜甫对人民的同情已不再简简单单,而是贯入血浆的要给百姓幸福的大志向。当茅屋被秋风吹破时,他却有大志向:"安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足。"

二、诗人始终关怀着国家命运

三、杜甫的爱国思想感情还表现在他对昏君腐臣的规讽讥刺

四、对唐王朝有功之臣的大力歌颂,也是诗人爱国感情的体现

就像范文澜所说:"凡法施于民,创造发明有利于民,以死勤事以劳定国(治国安民)能御大灾。能捍大患的人。"都可称为爱国者如杜甫,《北征》中追述到:"忆昨狼狈初,事与古先别:奸臣竟{醢,同恶随荡析。 不闻夏殷衰,中自诛褒妲。周汉获再兴,宣光果明哲。 桓桓陈将军,仗钺奋忠烈。微尔人尽非,于今国犹活。"这首诗是安史之乱发生唐玄宗仓皇离都奔蜀,途经马嵬驿站时发生了一件事。唐玄宗的新兵左龙武大将军陈玄礼及其部下。诛杀杨国忠,并兵谏唐玄宗除去宠妃杨玉环。唐玄宗被迫命人将杨贵妃缢杀。当安禄山反叛时,陈玄礼"欲于城中诛杨国忠,事不果。竟于马嵬斩之"所以杜甫对他予以高度赞扬。

(李丽荣 江西景德镇 景德镇二十六中)

爱国史纪梵季范文 第五篇

中图分类号:文献标识码:A 文章编号:1008-925X(2011)09-0091-01

摘要:明清易代之际的少年诗人夏完淳是一位传奇人物。他目睹生灵涂炭,痛感国破家亡,投身于血与火的抗清斗争。在残酷的斗争中一改拟古习气,直面惨淡人生,始终保持着高昂的战斗激情和坚定的民族气节。其诗歌呈现出悲壮、崇高的美感,洋溢着浓烈的爱国主义精神。

关键词:夏完淳 诗歌 爱国主义

易代之际的中国社会,往往会涌现出一大批富于爱国主义精神的仁人志士。在血与火的战斗中,他们慷慨悲歌、长歌当哭,创作了一大批脍炙人口的文学作品。岳飞"壮士饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血"的豪放,文天祥"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"的悲壮都成为那个时代的最强音。明清易代之际的少年诗人夏完淳也是这样一位才子英雄。

夏完淳(1631―1647),字存古,松江华亭人。他自幼聪颖异常,五岁通五经、八岁能赋诗,有"神童"之誉。许多长辈为之作赋写赞,奖誉备至。夏完淳八岁时,随父谒见了大诗人钱谦益,钱氏写诗称赞他"倒怀常论日,信口欲生风。" 但他能从一个神童成长为民族英雄,实在是与他的家庭教育有着很大的关系。

夏完淳有一个了不起的父亲――夏允彝,他是明末江南著名文社――几社的领袖,与"复社祭尊"的张溥齐名。夏允彝学务经世,谙习历朝典章制度,在当时享有盛名,四方人士争走其门。这样一位名高于世的父亲,自然会对完淳幼小的心灵产生莫大的影响。在父亲的精心栽培下,夏完淳一方面成为一个才华秀异、见识超群的才子;另一方面也成长为一个忠君爱国、富于忧患意识的志士。可以说,夏完淳的爱国主义情操深受父亲的影响。他对国运时世产生强烈的忧患意识,并将这种忧患意识付诸实践,以期能够驱除异虏,恢复故国,实现国家太平,人民安居乐业。

夏完淳体验着国破家亡的痛苦,投身于血雨腥风的抗清战斗,他的诗歌摆脱了拟古气息而具有鲜活的时代精神,形成了自己独到的风格。

1 直面人生、正视现实

夏完淳出生于晚明士大夫家庭,他的早期诗歌,受到明末复古主义诗风的巨大影响;加之他少年得志,诗歌表现出绮丽、艳冶的六朝风情。讲究音律词藻,风格清绮而内容单薄。然而,山河破碎的痛楚却毫不留情地将这位少年才子从复古的泥潭拉回到现实的惨烈之中。置身明末动荡的年代,他十四岁从军、十六岁授命,投笔从戎的战斗经历,对他的文学创作产生了深远的影响。夏完淳在金戈铁马的洗礼中变得成熟而坚韧。战斗生活的体验又充实了他的诗歌创作,荡涤了他早期诗歌中浮华空泛的内容,注入了一股直面现实的浩然之气。如《即事》:

复楚情何极,亡秦气未平。

雄风清角劲,落日大旗明。

缟素酬家国,戈船决死生!

胡笳千古恨,一片月临城。

此诗是夏完淳于顺治三年(1646)在吴易军中所作。内容以所见义军同仇敌

忾之状即事抒写。诗的开头用"复楚""亡秦"来抒写国仇家恨、反清图报,心

切志坚。接下来以极壮阔之景、极清峻之色表现战场的惨烈。他以写实主义的笔法记录了江南亡国之变和自己抗清斗争的史实。叙事抒情,充满生活实感。

2 高昂的战斗激情和坚定的民族气节

夏完淳受父、师的影响,幼年时期就对国运时世有着强烈的忧患意识,所以当国逢离乱、异族入侵时,他毅然从军,救民于危之中。这时的夏完淳意气风发,激情高昂,充满理想。他的诗歌中洋溢着澎湃的激情和锐气。在《鱼服》中,他慷慨激昂,壮志勃勃。

投笔新从定远侯,登坛誓饮月氏头。

莲花剑淬胡霜重,柳叶衣轻汉月秋。

励志鸡鸣思击楫,惊心鱼服愧同舟。

一身湖海茫茫恨,缟素秦庭矢报仇。

表明自己矢志报国的决心和信念。

《舟中忆邵景说寄张子退》一诗凭吊故国,悼念死者,更表现了乐观的积极战斗精神。散文如《土室余论》、《狱中上母书》等,临难呈词,表明了绝不降清的必死决心和异常坚定的民族气节。

3 悲壮的风格和崇高的美感

明末社会动荡,朝廷腐败无能,崇祯帝刚愎自用。大大激化了阶级矛盾,城乡人民的反抗斗争,此起彼伏。统治集团内部矛盾交织在一起,猛烈地冲击着明王朝的腐朽统治,倾覆之势已成定局。个人的力量阻挡不住历史的车轮。在理想与现实的激烈冲突中,他用手中的笔将自己满腔爱国情思融入到对抗清复明理想破灭的苦痛中,显示出作为一名爱国英雄视死如归的气概和高风亮节,慷慨而悲壮。《精卫》五古诗云:

北风荡天地,有鸟鸣空林。

志长羽翼短,衔石随浮沈。

崇山日以高,沧海日以深。

愧非补天匹,延颈振哀音。

辛苦徒自力,慷慨谁为心?

滔滔东逝波,劳劳成古今。

爱国史纪梵季范文 第六篇

清朝的后期,西方的英、法、美等国的殖民主义者和投机商人,纷纷向我国走私xxxxxx(俗称大烟)。他们的目的,一是用xxx换取白银,掠夺我国的财富;二是用xxx残害中国人的身体,便于他们侵略。当时,很多正直的官员看透了英国人的险恶目的,坚决主张查禁xxx。

林则徐的态度最坚决。他说:再不禁烟,我国就不会有白银当军饷,就不会有强壮的士兵抵抗侵略了。为了国家的尊严,必须禁烟。皇帝就让他去广州查禁xxx。

林则徐到了广州,命令外国商人把全部xxx缴出来并保证不再私运xxx到中国来,否则给予严惩。有些外国商人照办了,可英国商人不肯缴,英国政府的代表义律还策划阴谋,企图顽抗。林则徐当机立断,坚决行使主权,中断与英方的贸易并不再供应食物和水。英国人没办法,只好缴出了xxx。

1839年6月3日这一天,林则徐亲自到虎门海滩,主持销毁害人的xxxxxx。他以无比的勇气和决心维护中华民族的尊严,是一位伟大的爱国者。

查看更多

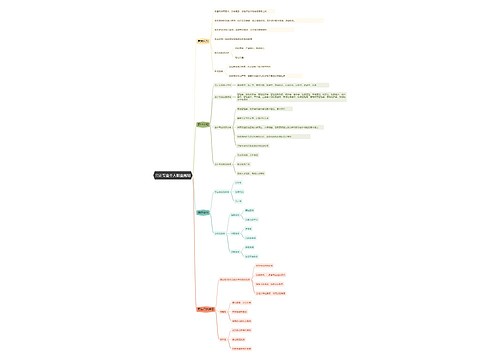

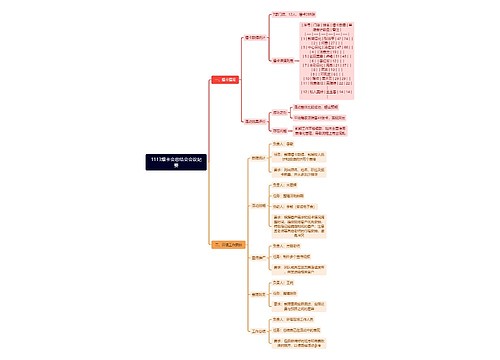

1113爆卡会总结会会议纪要思维导图

U245265618

U245265618树图思维导图提供《1113爆卡会总结会会议纪要》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《1113爆卡会总结会会议纪要》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:aaf6c152a765d5821e8e1787f2b3226e

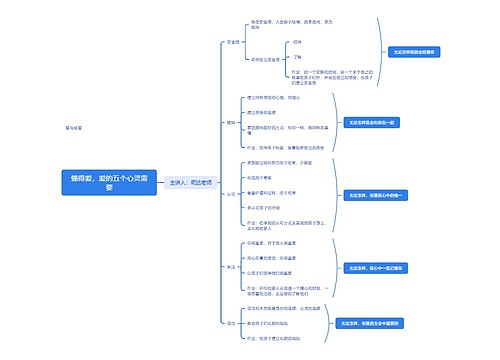

懂得爱,爱的五个心灵需要思维导图

U174119820

U174119820树图思维导图提供《懂得爱,爱的五个心灵需要》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《懂得爱,爱的五个心灵需要》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3d2412e6b4f9e5b120d00ed4664d1c42

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心