读呐喊后感思维导图

催眠

2023-04-20

《读呐喊后感》由中外名著读后感网发布,主要内容:读后感其实也算是私密写作,它记录的是一个人最独特的阅读感受。俗语常说,一千个读者,就有一千个哈姆雷特。

树图思维导图提供《读呐喊后感》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《读呐喊后感》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4b72968a3d5e57d7e0e217e1651cf86c

思维导图大纲

相关思维导图模版

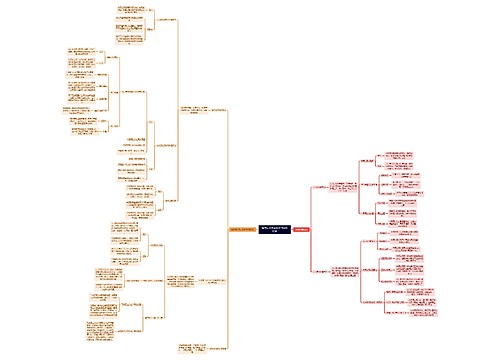

如何从大历史观学习中国历史思维导图

海沙

海沙树图思维导图提供《如何从大历史观学习中国历史》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《如何从大历史观学习中国历史》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5a22832470b2860422e8670dd763724d

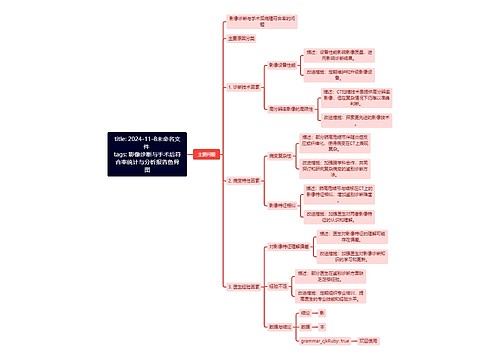

title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图思维导图

U880271396

U880271396树图思维导图提供《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f19c198bf7435acf7735ee5051a89d7b