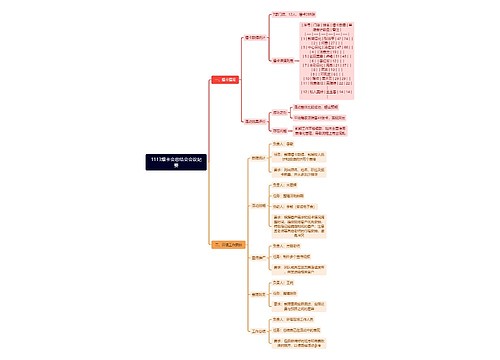

中学历史教师期末教学总结思维导图

我养你

2023-04-06

中学历史教师期末教学总结

历史教师期末教学总结

教学

时间就如同白驹过隙般的流逝,在这段时间的教学中我们通过努力地工作,也有了一点收获,写一份教学总结,好好地把它记录下来吧。

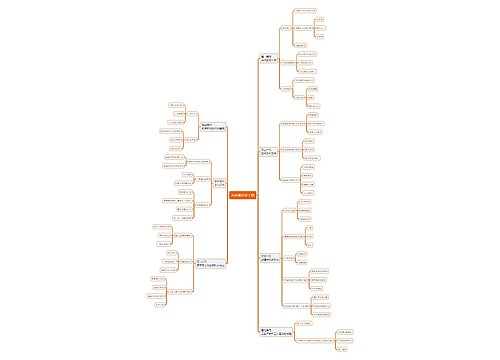

树图思维导图提供《中学历史教师期末教学总结》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《中学历史教师期末教学总结》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f46ebdabc804c91299bef9c7ef5288d4

思维导图大纲

相关思维导图模版

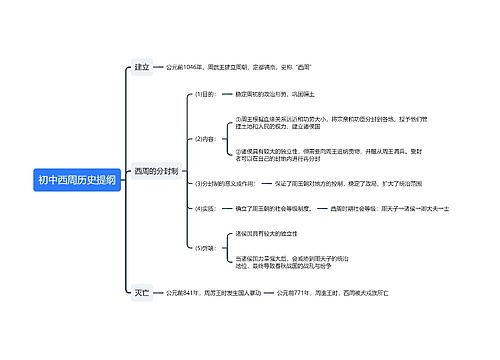

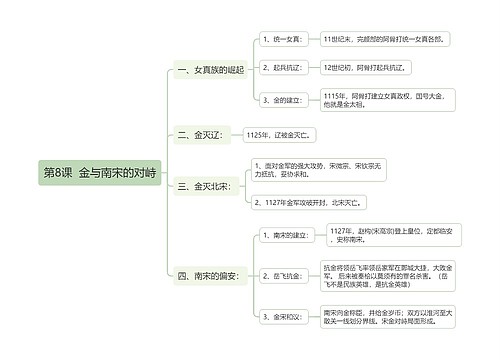

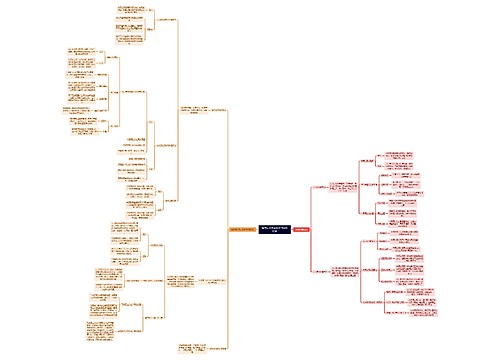

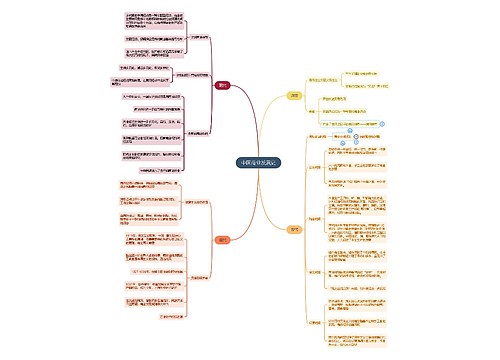

中学历史教师期末教学总结思维导图模板大纲

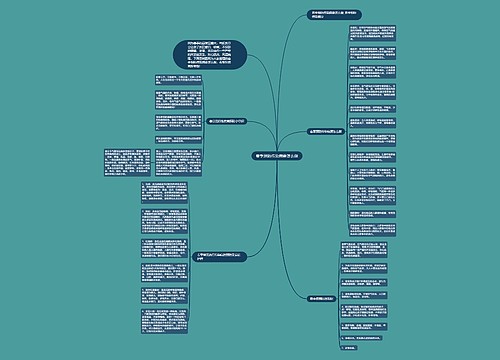

时间就如同白驹过隙般的流逝,在这段时间的教学中我们通过努力地工作,也有了一点收获,写一份教学总结,好好地把它记录下来吧。下面是树图网给大家带来的中学历史教师期末教学总结5篇,以供大家参考!

中学历史教师期末教学总结1

一. 历史教学风格:

经过两年多的教学摸索,已经确立自己独特的历史教学风格,形成了轻松、幽默、风趣、亲和的教学风格与课堂气疯,获得了大部分学生的承认与喜爱,适应了学生学习与成长的心理需要,在今后的教学中,应坚持此风格,努力做到严谨与幽默、严肃与活跃并重;

二. 历史知识基础:

作为一位年轻的历史教师,对历史教材的把握不好,历史知识明显匮乏,在课堂教学上的时间、精力投入明显不足,在课堂上不能以自己广博的历史知识与较高的专业素养吸引和感动自己的学生,在以后的工作中,要养成每天阅读历史书籍与历史材料的习惯,做到对世界历史与中国历史典故与故事了如指掌、应用自如。

三. 历史课堂效果:

课堂效果不好,备课不充分、上课不专心,课堂没有亮点,课堂各环节比较混乱,不能丝丝入扣、吸引学生,在以后的课堂教学中,要做到充分备课(坚持听赵老师的课、认真阅读教材与教参、查阅网络资料、认真书写详案),花更多的时间与精力做历史课件,提高课件的整体质量与水平,以备以后长期的循环使用,形成自己特色的教学程序(历史名人堂、历史课件、历史学案、课堂练习四位一体的独特教学方式)。尽全力治疗困扰自己很久的咽炎,保护好自己的嗓子。

四. 成长目标:

以最快的速度提高自己的专业素养,尽快成长为广受学生喜爱的历史教师。

中学历史教师期末教学总结2

新课程改革进行地如火如荼,教学模式也随之一改再改,日见丰富。新课程、新标准、新要求……一切都是新的,这就要求打破传统的教学模式,建立起一种学生本位的新模式。历史教学也不例外。如何在历史教学中破陈出新,在课堂中给学生以充分发挥余地,从而得到锻炼,达到基础知识、能力培养、思想教育三位一体,是每个新老教师苦苦思索、探索、甚至头疼的事情。认知指导实践,许多教师在这个思想指导下在教学中尝试改革,出现了研究性学习、探究性学习、兴趣小组等各种行之有效的新方法,但也有不少教师走向了片面化,走进了教学误区,这里我想简单地谈一下。

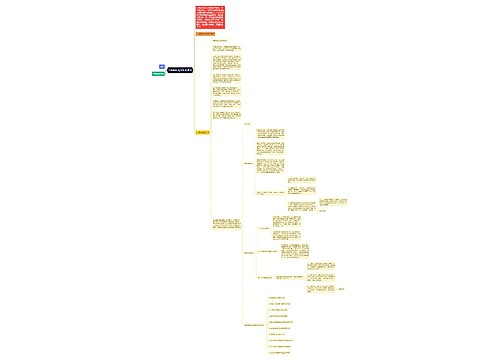

误区一:只要活动,不看对象。

教学中,许多老师认为要开展多样化的教学手段进行教学,往往忽略了学生的实际能力,不考虑教材的实际,于是上课从头到尾,都是各种各样的活动:讨论、辩论、观察、分析……忙得学生焦头烂额,一会儿要抬头看录像,一会儿又要展开辩论,而真正留给学生思考的时间很少。于是各种问题接踵而来,懒的学生是一点事情也没有,而想动脑筋的学生感觉忙不过来。还有的老师是由于上面要求上课时开展活动,于是下面推广开来,根本不结合本地本校实际,把别人的东西生搬硬套,与课堂脱轨,与学生分离,只重形式不讲结果,忽略了具体对象、环境等。

另一个方面就是活动设计时过于简单或复杂。设计简单时学生轻易就找出了答案,就会产生骄傲自满情绪,渐渐会对参与活动失去兴趣,对以后的教学产生不良后果,而设计复杂时,学生自己解决不了,难免会垂头丧气,对以后的教学也会产生负面影响。虽然说我们要培养学生的心理耐挫能力,但一个难题接着一个难题,对这些人生经历不多的孩子来说,容易使他们失去自信心。因此不论是过于简单还是过于复杂设计课堂活动,就必然使大部分学生闲置,局限了参与课堂教学的学生,不能使每个学生的潜力发挥出来,也就谈不上达到预期的效果。

因此在教学活动的设计时要注意结合学生的智力水平、要适合学生的特点;注意参考教材实际、符合教学规律;注意难易程度的搭配、挖掘,争取把每一个学生都调动起来,否则,脱离了对象(学生)的一切活动都是无用功。

误区二:只要出新,不管科学。

历史教材编写的都是一些没有争议的广泛论证的基本史实、基本史论,依据的是科学性的原理,当然,历史上存在着许多有争议的问题,但这些史实史论都是编写教材者的谨慎选择后编入的,基本上代表了大部分史学家的看法,具有科学性。而有些教师在上课时追求标新立异,通过活动得出的结论有别于教科书甚至相反,把少数人的意见当作真知灼见,甚至于出现为翻案等问题,忽视否定了基本史论、基本史实。对学生的各种看法、新意见一律赞同,丧失了科学性、原则性,甚至于对学生从文学作品、电视电影作品中得来的印象表示支持,忘记了自己所担当的任务。只要有新意、创意,不管科学性,甚至于对神话传说中夸大的成分也不加以纠正,一方面使学生产生了错误的认识,认为为历史就是电视、电影、神话故事中所讲的那个样子,对历史教材产生迷惘,不信任的态度。区别不了真实的历史与小说中的历史;另一方面很可能对发育成长的中学生产生负面影响,产生错误的史学观、人生观、世界观,达不到学史使人明智,以史为鉴的目的。

因此,一方面活动的开展能拓展学生的创新思维,另一方面教师要依据科学性原则,对学生得出的结论进行分析、开导、纠正,使老师成为一个真正的引导者。

误区三;只见开头,不见结尾。

在历史教学中有时会出现比较系统性的专题研究,或者是需要大量史料来证明的东西,因此需要学生去探究。一开始时学生积极性很高,精神抖擞地搜集资料,搞一些调查研究,对课本、教师所提出的观点大胆质疑。但由于时间、精力的关系,再加上对搜集资料,查找文献的水平有限,又缺乏老师及时有效的引导,自然研究的不够专详,得出的结论不能令人信服,甚至最后不了了之,只留下一些疑问和悬念。这反而影响了学生本来对历史问题的系统性、准确性的把握。清晰的历史脉络、历史问题反而变得含糊不清,影响了学习效果。因此,"虎头蛇尾"在活动课中千万要不得,要做到有始有终,明确目标,坚持不懈才能真正掌握真理。

误区四:只讲氛围,不谈实质。

在新的教学理念的指导下,不少历史教师都对原来的教学模式进行改革创新,也有一些人形成了一种意识:即认为一堂好课就是要把学生调动起来,积极参与课堂教学,而把学生调动起来的标志就是到处是学生的声音,课堂氛围好,气氛活跃。于是课堂教学中有意无意地走向了庸俗化,片面追求课堂里的热闹,使本来井然有序的课堂变成了一盘散沙,最终的结果是把老师从教学活动的组织者、指导者完完全全变成了课堂纪律的维护者、监管者。在这样的意识指导下必然会冲淡教学的主题,把有组织、有内涵、有目的、探求知识的课堂变成了类似于放牛羊的牧场,盲无目的、放任自流,甚至为了迎合学生出现了低级趣味。自己上课时感觉把学生调动得很积极,氛围好,而最终的学习效果却是一塌糊涂,甚至于导致学生只记得搞笑的地方,对应该掌握的知识一无所知,能够培养的能力一无所有。这样的活动要了又有何用,多了又有何益。也就是说活动中讲氛围不能走极端化,一定要注意活动的本质,即要调动学生的学习兴趣,又要动而有效。

中学历史教师期末教学总结3

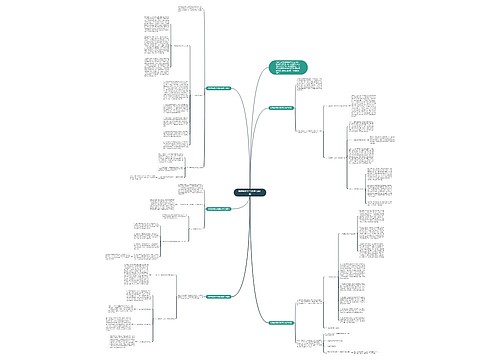

本学年,本人担任七年级历史三个班的历史教学工作,经过一年时间的学习和摸索,我努力不断的超越自己。我从各方面严格要求自己,结合本校的实际条件和学生的实际情况,勤勤恳恳,兢兢业业,使教学工作更有计划,更有组织,更有步骤地开展。按照学校的各项要求,立足现在,放眼未来,为使今后的工作取得更大的进步,现对本学年的教学工作作出总结,希望能发扬优点,克服不足,总结检验教训,继往开来,以促进教学工作更上一层楼。

一、工作情况:

1、认真备课。不但备学生而且备教材备教法,根据教材内容及学生的实际,设计课的类型,拟定采用的教学方法,并对教学过程的程序及时间安排都作了详细的记录,认真写好教案。每一课都做到"有备而来",每堂课都在课前做好充分的准备,并制作各种利于吸引学生注意力的有趣教具,课后及时对该课作出总结,写好教学课后反思,并认真按搜集每课书的知识要点,归纳成集。

2、增强上课技能,提高教学质量。为使讲解清晰化,条理化,准确化,条理化,准确化,情感化,生动化,做到线索清晰,层次分明,言简意赅,深入浅出。我在课堂上特别注意调动学生的积极性,加强师生交流,充分体现学生的主体作用,让学生学得容易,学得轻松,学得愉快;注意精讲精练,在课堂上老师讲得尽量少,学生动口动手动脑尽量多;同时在每一堂课上都充分考虑每一个层次的学生学习需求和学习能力,让各个层次的学生都得到提高。现在学生普遍反映喜欢上历史课,就连以前极讨厌历史的学生都乐于上课了。

3、虚心请教其他老师。在教学上,有疑必问。在各个章节的学习上都积极征求其他老师的意见,学习他们的方法,同时,多听老师的课。做到边听边学,学习别人的优点,克服自己的不足,并常常邀请其他老师来听课,征求他们的意见,改进自己的教学工作。

4、认真批改作业。布置作业做到精读精练。有针对性,有层次性。为了做到这点,我常常到书店、到图书室去搜集资料,对各种辅助资料进行筛选,力求每一次练习都起到最大的效果。同时对学生的作业批改及时、认真,分析并记录学生

的作业情况,将他们在作业过程出现的问题作出分类总结,进行透切的评讲,并针对有关情况及时改进教学方法,做到有的放矢。

5、做好课后辅导工作,注意分层教学。在课后,为不同层次的学生进行相应的辅导,以满足不同层次的学生的需求,避免了一刀切的弊端,同时加大了后进生的辅导力度。对后进生的辅导,并不限于学习知识性的辅导,更重要的是学习思想的辅导,要提高后进生的成绩,首先要解决他们心结,让他们意识到学习的重要性和必要性,使之对学习萌发兴趣。

6、优化教学语言,运用多媒体教学。

(1)教学的语言,对学生的学习情绪有着直接的关系。用幽默、准确、精炼的语言神态进行引入、分析教材中的内容,往往有意想不到的效果。如讲到国民党在抗战中起到"牵制"作用时,做了一个牵绳动作进行分析其中意义,学生一下子就能理解了。

(2)教学的媒体是提高教学效率的一个重要手段,如小黑板、挂图、投影的运用,大大提高了教学的效率。

二、学生情况:

1、大部分学生学习态度认真,能依时完成作业。

2、学生学习历史的积极性大大提高,有一大部分同学对历史学科产生浓厚的兴趣。

3、个别学生还没有完全掌握学习历史的方法。

4、存在的不足是,学生的知识结构还不是很完整,对所学的知识系统还存在很多真空的部分。这些都有待以后改进。

三、教学的成绩与今后努力方向:

教育是爱心事业,为培养高素质的下一代,本人时刻从现实身心健康,根据学生的个性特点去点拔引导,对于个别差生,利用课间多次倾谈,鼓励其确立正确的学习态度,积极面对人生,而对优生,教育其戒骄戒躁努力向上,再接再厉,再创佳绩。通过现实生活中的典范,让学生树立自觉地从德、智、体、美、劳全方面去发展自己的观念,树立崇高远大的理想。

通过一学年的实践,本人基本能制定好复习计划,并能认真备好复习课,培养好尖子生,提高中等生,帮助差生。进一步培养了学生对历史科的学习兴趣,教学内容完成得较好,学生成绩普遍提高了。在以后的教学工作中,要不断总结经验,力求提高自己的教学水平,力求学生成绩更上一台阶。还要多下功夫加强对个别差生的辅导,相信一切问题都会迎刃而解,我也相信有耕耘总会有收获!努力,努力 ,再努力!

中学历史教师期末教学总结4

参与培训工作的过程,其实也是自我提高的过程。几个月里,我们付出了劳动,收获了幸福。

第一个收获:组织观念有所增强

远程培训工作意义重大,它关系数万教师专业的成长,关乎课程改革的进行,关涉国民素质的提升。 远程教育中心的各位领导、各位老师,在前期准备中呕心沥血,在培训进行时栉风沐雨。 受其感染,对于远教中心安排的任务,我们力争在第一时间内完成: 7月25日网上注册;8月3确定辅导计划;8月5日开通学科博客;8月22日组建教研qq群;8月30日发布考核试题;9月18日拍摄评课沙龙;11月1日完成简报编制;11月15日作业批改完毕;11月30日,上报优秀名单;今天,向中心领导汇报工作,与各位师友分享快乐。

我们心中充满幸福,因为,我们完成了领导交给的任务。

第二个收获:业务水平有所提升

为了进一步提高远程培训工作的效果,我们以创新的态度来改进自己的工作在网络交流中,我们尽可能地回复每一位学员提出的问题,调动他们的参与积极性;对于比较有价值的问题,我们发动学员一起讨论,变单向交流为双向交流,力图促成多向交流。

今年的培训主题是"评好课",但相关理论、具体案例都太单薄,为了弥补这方面的不足,我们共编制了20期简报。为此,我们全方位收集学员的素材,从提出的困惑到发出的感慨,从讨论的问题到完成的作业,我们都及时筛选、整理。对于较好的资源,我们还会给每一位作者发去选用通知,以为感谢,也是激励。 我们向部分积极分子电话约稿,请他们提供的优质稿件。 我们还把简报及优质文章,发到中国历史课程网上,使其能在更大的空间内传播。

拍摄视频,远教中心特别给力,让我们几人好好地秀了一把。为了做到散而不漫,我们先行圈定评议视角:学生学习中的互动、教师教学中的呈现、课程性质中的内容、课堂文化中的创新。只是,首次拍摄,兴奋而且紧张,以至于我们没能亮出招牌,摆好pose。

筹建博客时,吴云驾老师给这个网络小屋起了个文雅的名字:"‘徽’当临绝顶"。此名义有三重:

(1)在课程改革的推动下,只能前行不能后退,这是我们的底线;

(2)登上安徽中学历史教育的峰顶,应是我们的志向;

(3)提高自己的教学教研水平,创造自己的辉煌,这是我们的信心。我们心中充满幸福,因为,我们提升了水平。

第三个收获:学习愿望更加浓烈

若要辅导他人,必先辅导自己。参训教师可能会把我们当作"加油站"、"补给点"、"服务区"、"修理厂",因此,我们必须为自己"充电"、"蓄能"、"吸氧"、"补钙"。

工作之余,我们挤出时间,或在家读书,或外出求学。彭江龙、吴云驾两位老师到了北国南疆、黄海之滨,进行教育考察,沈为慧与赵剑峰则参加了全国历史学会的上海年会。

年会期间,聆听知名学者讲座,我们领略到了知识的多彩,体会到了历史的智慧。观摩特级教师献课,我们感受到了名师深厚的学养,分享到了他们阅读的快乐。参加教育沙龙活动,我们目睹了激烈的交锋,亲历了智慧的碰撞。

通过学习,我们认识到:读书的广度决定知识的跨度,读书的深度决定认识的`力度,读书的厚度决定教学的高度。不会阅读的学生,是没有潜力的学生;而不爱读书的老师,更是没有希望的老师。 关于教师的成长方向,学会的理事长赵亚夫教授认为:"能够引导学生自己行路的教师,是圣人;能够带领学生寻路的教师,是贤人;能够拉着学生走上正路的教师,是好人;迫使学生按图索骥的教师,是蠢人。" 我们暗下决心:立足好人,景仰圣人,追逐贤人,不做蠢人。我们心中充满幸福,因为,我们渴望学习。

第四个收获:结识一批同道中人

培训中,我们主动与态度认真、进取心强,有理想、有追求的学员联系,通过电话、短信、邮件、qq等方式,与他们交流学习心得、畅谈教学感受。并先后请繁昌的李应平、来安的朱述山、灵璧的陈树志、宿松的朱旭南、安庆的何凌、天长的陈万民等老师,梳理出自己的成长足迹。 同行为朋,同志为友。这些朋友以自己的生活经历与学习体验,感染着大家,也鼓舞着我们。

砀山县铁路中学的王安建老师酷爱阅读,他的体会是:与书同行,可以改变我们的内涵;与书同行,可以改变我们的气质;与书同行,可以充实我们的生活;与书同行,可以完善我们的事业。 "多一份书香,人生就多一份渊博、多一份深邃、多一份洒脱,多一份书香,前程就多一份亮丽、多一份坦荡、多一份辉煌"。

灵璧一中的陈树志老师回顾过去、展望未来时写道:"在我从教的道路上,我始终保持着一种积极进取的精神状态,这主要是得益于师友的指导与启迪。他们是我前行中的路标与航灯,是我成长中的支柱与靠山。 我相信每一个人都有属于自己的精彩:精彩的生活、精彩的事业、精彩的人生,我也坚信每一种精彩的背后都有许多无法诉诸文字的体验。在人生的道路上,应该选择哪条路,需要借助高人的智慧。 因此,我们要尽可能地与大师对话,站在巨人的肩上,我们才能看得更远"。

也许,他们的成果还不够多,但是,他们徜徉书海,笔耕不辍;也许,他们的名气还不够大,但是,他们激情满怀,自强不息。我们心中充满幸福,因为,我们拥有了的同道中人。

第五个收获:成立历史教师沙龙

培训结束后,我们与部分朋友进行了沟通,最后决定:围绕教师的专业成长问题,组织一次联谊活动。

__年12月18日,联谊活动在淮北市实验高级中学举行。与会者提出了几个质朴但令人深思的问题:我们走到哪了?我们要到哪去?我们要做什么?我们能做什么?

活动虽然短暂,但这几个问题撬动了大家的观念,引发了会上的热议以及会后的深思淮北市烈山区教研室的许寒秋老师在活动小结中写道:"回想为教的十几年,每天重复着‘备课—上课—批改作业’的程序性生活,虽无抱怨,但兴致不高。学生评价不错,领导给予肯定,自我感觉蛮好。特别是评上中教高级以后,便觉得万事大吉,一切ok。 现在想想:难道这就是我所追求的历史教育吗?难道这就是我所追求的理想生活吗?"

固镇县新马桥中学的肖祥龙老师感慨万分:"想想自己的今天,确实为俗事所困扰,一直走不出去,达不到更高的层次。自己那颗不服输的心还在吗?会后,我一直在问自己:我要干什么,我要得到什么,我应该舍弃什么?"

亳州一中的谭伟弘老师叩问自己:"什么样的课堂是我心目中的理想?现实和理想的距离还有多远?"阜阳市城郊中学的黄文明老师,进行了自我剖析:"我们乐于在课堂上展示个人的魅力而怠慢了课堂的‘主人’,我们一直认为,自己服务的对象是历史学科,根本没有想到,对象其实是‘活生生的人’! 我们没有思考历史教育的价值是什么,我们始终不愿、也不敢让课堂自然‘生成’,我们一直沉湎于阶级史观不能自拔,我们一直认为教科书的铅字就是金科玉律,我们一直原地踏步、不愿更新知识,我们早已满足于充任一个‘知道份子’。 现在才知道,我是多么无知……"

砀山二中的郭光勇老师在活动感想中写道:"一个教师的专业成长究竟需要怎样的历程?这的确难以回答。但是我想,每个人的心里都有自己的标准。 曾经认为自己对教材的知识结构把握很准确,内容很熟悉,理解很到位,讲起课来也是妙趣横生;曾经认为自己的年龄在悄悄地增长,知识的积累也在慢慢地充溢;曾经认为学生对自己的评价很高、很好……所有的感觉好像就是,自己已经成长到位了。但是,好像又并非如此。当自己在备课中遇到难题时,才发现还有很多的疑问隐藏在教材里;当学生突然在课堂上发问时,才发现学生涉猎的知识真的很宽、很泛。和年轻的同事共同研讨,才发现他们的思维是那么活跃,观察的视角是那么新颖。但是,自己往往又凭借年龄的‘优势’,对抗着学习,抵制着进步。"

苏联教育家马卡连柯曾说:"学生可以原谅教师的严厉、刻板,甚至吹毛求疵,但不能原谅他的不学无术,学生心目中的教师,不是空谈家,不是不学无术的庸才,而是具有真才实学的专家"。 当代教育家朱永新教授认为:无论是新课程还是旧课程,只要教师是一个不断学习的人,是一个善于思考的人,他的课堂就一定精彩;一个不学习、不思考的人,他的课堂永远不可能精彩,甚至算不上合格。 我们不敢奢望成为"有真才实学的专家",也不敢宣称自己的课堂"一定精彩",但是,我们不能让自己沦为"不学无术的庸才",也不能让自己的课堂"永远都不精彩"。"作为教师,如果不能提高学养,那就是对教育的不尊重,就是对学生的不尊重,就是对自己职业的不尊重!"涡阳一中袁超文老师的话掷地有声。 学习无止境,年龄不是障碍,只要学习的心境还在;地区不是障碍,只要学习的愿望还在。40岁还在成长,60岁我还年轻!

涡阳四中的孙孝利老师希望"自己能一直努力着、进步着。" 淮北市实验高中的王九红老师表示:"我要进步!追赶同道者的脚步!"同时渴望能"有温暖的太阳照耀着我们,温暖我们的心。"阜阳市城郊中学的何学保老师提出:"专家引领是必须的,专业阅读是必须的,交流合作是必须的,活动载体也是必须的!"

既然与会者有学习的愿望、进步的要求,我们决定乘势而动,发起成立区域性学习共同体,作为大家相互交流的平台、展示自己的舞台。 __年12月18日晚,"高中历史教师沙龙"正式成立。

回忆我们的多次经历:开会时听得十分激动,到家后想一想还很感动,过段时间则一动不动。 如今,我们已经跳出这个怪圈。我们心中充满幸福,因为,我们已经上路了。我们只是争暖的早莺,我们又象啄泥的新燕,我们更愿,安徽的中学历史教研,很快就能"乱花迷眼","浅草没蹄"。

中学历史教师期末教学总结5

本学期,我担任七年级11、12班的历史课教学和八年级1—5班的历史教学工作。在工作中我认真学习教育教学理论,从各方面严格要求自己,主动与其他教师团结合作,结合各班的实际条件和学生的实际情况,勤勤恳恳,兢兢业业,使教学工作有计划,有组织,有步骤地开展,下面我就对本学期教学工作作以下总结:

一、认真钻研教材,明确指导思想。

我以历史课程标准为依据,致力于改变学生的历史学习方式,在课堂中推进素质教育,力求体现三个面向的指导思想。使学生增强理解历史和运用历史的能力;初步学会应用历史的思维方式去观察,分析,解决日常生活中的问题;形成勇于探索,勇于创新的科学精神;获得适应未来社会生活和进一步发展所必需的重要历史事实和必要的应用技能。

二、认真备好课,突出知识传授与思想教育相结合。

积极参加学校组织的集体备课,不但备学生而且备教材备教法,根据教材内容及学生的实际,设计课的类型,拟定教学方法,认真设计导学案。设计多媒体课件,做到每一课都 "有备而来",每堂课都在课前做好充分的准备,课后及时对该课作出总结,写好教学反思。

三、注重课堂教学艺术,提高教学质量。

课堂强调师生之间、学生之间交往互动,共同发展,增强上课技能,提高教学质量。在课堂上我特别注意调动学生的积极性,加强师生交流,充分体现学生学得容易,学得轻松,学得愉快,培养学生多动口动手动脑的能力。本学期我把课堂教学作为有利于学生主动探索历史学习环境,让学生在获得知识和技能的同时,在情感、态度价值观等方面都能够充分发展作为教学改革的基本指导思想,把历史教学

看成是师生之间学生之间交往互动,共同发展的过程。提倡自主性"学生是教学活动的主体,教师成为教学活动的组织者、指导者、与参与者。"这一观念的确立,学生成了学习的主人,学习成了他们的需求,学中有发现,学中有乐趣,学中有收获,这说明:设计学生主动探究的过程是探究性学习的新的空间、载体和途径。

四、创新评价,激励促进学生全面发展。

结合学校课堂教学改革的新模式,我把评价作为全面考察学生的学习状况,激励学生的学习热情,促进学生全面发展的手段,也作为教师反思和改进教学的有力手段。对学生的学习评价,既关注学生知识与技能的理解和掌握,更关注他们情感与态度的形成和发展;既关注学生历史学习的结果,更关注他们在学习过程中的变化和发展。更多地关注学生已经掌握了什么,获得了那些进步,具备了什么能力。使评价结果有利于树立学生学习历史的自信心,提高学生学习历史的兴趣,促进学生的发展。

五、认真做好课后辅导工作。

对后进生的辅导,并不限于学生知识性的辅导,更重要的是学生思想的辅导,提高后进生的成绩,首先解决他们的心结,让他们意识到学习的重要性和必要性,使之对学习萌发兴趣。这样,后进生的转化,就由原来的简单粗暴、强制学习转化到自觉的求知上来。激发了他们的求知欲和上进心,使他们对历史产生了兴趣,也取得了较好的成绩。

总之,一学期的教学工作,既有成功的喜悦,也有失败的困惑,虽然取得了一定的成绩,但也存在不少的缺点。本人今后将在教学工作中,吸取别人的长处,弥补自己的不足,力争取得更好的成绩。

中学历史教师期末教学总结相关文章:

★ 中学历史教师个人教学总结5篇

★ 初中历史老师工作总结10篇

★ 中学历史教学经验总结5篇

★ 初中历史老师的工作总结10篇

★ 中学历史教学工作总结5篇

★ 中学历史教师教学工作总结简短

★ 2022中学教学工作总结5篇

★ 历史教学教师工作总结5篇

★ 中学历史教师个人教学反思5篇

★ 中学历史科组教学总结5篇

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心