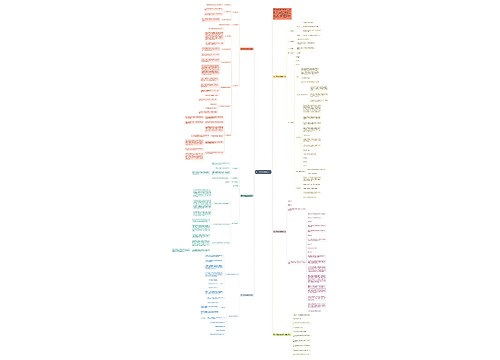

初中历史课堂教学方法有哪些思维导图

无人在意

2023-04-06

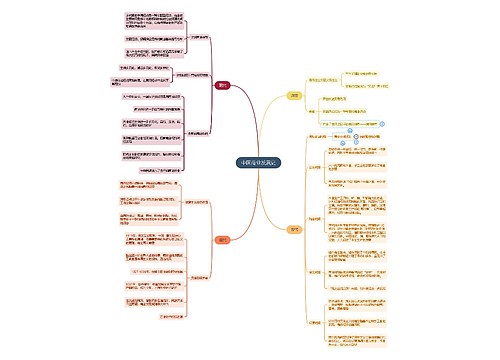

初中历史课堂教学方法

历史教学方法

初中

历史

教学

方法

兴趣是最好的老师,只有学生对学习有兴趣,才会积极的探索,敏锐的观察,牢固的记忆忆和丰富的想象;才能具有创造性。下面一起来看看树图网为大家整理的初中历史课堂教学方法,欢迎阅读,仅供参考。

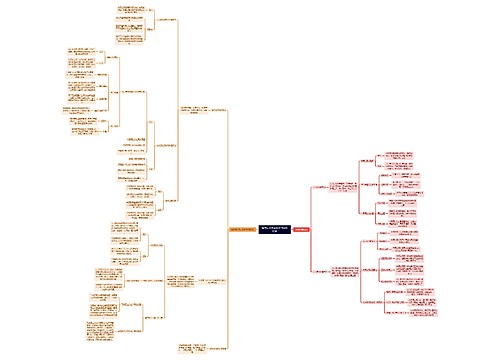

树图思维导图提供《初中历史课堂教学方法有哪些》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《初中历史课堂教学方法有哪些》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:367889ec78aa8e5b0d8c0e04521ba07f

思维导图大纲

相关思维导图模版

初中历史课堂教学方法有哪些思维导图模板大纲

兴趣是最好的老师,只有学生对学习有兴趣,才会积极的探索,敏锐的观察,牢固的记忆忆和丰富的想象;才能具有创造性。下面一起来看看树图网为大家整理的初中历史课堂教学方法,欢迎阅读,仅供参考。

初中历史课堂教学方法

我们往往会看到这样的事例:同样的教材和学生,由不同的教师教,教学效果截然不同。有的教师讲课深入浅出,丝丝入扣,使学生在受业时得到某种享受和启迪;有的教师,虽满腹经纶,学富五车,讲起课来却往往词不达意,言不传情。其间虽有众多因素的影响,但我认为起决定作用的恐怕还是教师是否积极钻研课堂教学的语言艺术。

我认为一个优秀的初中历史教师,在语言的运用上要做到以下五个方面。

一、语言的艺术性

教师艺术性的语音、语调具有重要的审美价值,能够极大地吸引学生的注意力,对课堂有效性的提高会起到事半功倍的效果。

教师音量的控制要适当,声音太高,会让学生产生聒噪的感觉;声音太低,学生听起来十分费力,会成为催眠曲。其次,语速要适中,语速过快,学生接受不了,从而感到心烦意乱,无所适从;语速过慢,学生容易走神,逐渐脱离教师的课堂教学步伐与节奏。语句之间要有适当的停顿,一则给教师留下一点思考的缓冲时间;二则留给学生一点反应和接受的时间,有利于学生的消化;三则有提示作用,引领学生思考,可以使学生形成一种探究的潜意识。语调是指句子音量高低强弱的变化。美国心理学家赛门斯指出:"在教师的许多特性中,语调占着一个重要地位。一种不好听或低沉的语调,很可能阻碍教师成功事业的发展。"教师课堂语言的语调要高低起伏、抑扬顿挫、有节奏感,使其与知识深度和学生生理心理状态相适应。教师对语调的应用很影响课堂氛围,同样一句话,因其声音的抑扬顿挫就会有大不相同的效果。

二、语言的形象性

形象就是要善于将抽象概念具体化,深奥道理形象化,讲人如见其人,讲事如临其境,讲物栩栩如生,讲景历历在目,娓娓道来,丝丝入扣,具有强烈的吸引力和巨大的感染力。运用成语典故教学,有助于使历史课生动形象。如讲述东汉班超时运用了"投笔从戎"和"不入虎穴,焉得虎子"两个成语。如讲"围魏救赵"等成语,学生就会对孙膑用兵之妙,体会得更深。

又如介绍东晋书法家王羲之的楷书,用"入木三分"的成语;介绍陶渊明的田园诗,用"世外桃园"的典故;介绍南北朝的民歌,用"代父从军"的典故等等,都能激发学生的兴趣,提高学生的文学素养和丰富学生的历史知识。值得一提的是,这种生动形象决不是哗众取宠,矫揉造作,庸俗猎奇。那种为追求讲课的生动形象而不顾历史的真实,任意夸张,妄加褒贬,甚至用低级趣味赢得哄堂大笑的做法,是历史教师之大忌。历史课堂应当始终充满一种生动活泼而又严肃认真的气氛。

三、语言的文学性

虽然我们时常提倡上课的语言要口语化,让学生听懂,但对于初中生来讲,已经具备了相当的国学知识和文学基础,听懂已经不再是一个问题,好听才是初中教师需要面对和解决的问题。特别是对历史这样的文字学科来说,语言必须要具有一定的文学性,文史结合不仅是中国传统文化的特点,而且"文史结合是历史教学本身的规律所决定的"。如果初中教师的课堂语言再是平淡如水,就会让学生听起来感到冰冷和生硬,无法满足学生的要求,从而使历史课堂的吸引力大受影响。因此,初中历史教师的课堂语言应该注意遣词造句的优美,经常引用一些典故、诗歌、散文、小说、戏曲、对联、民谣等中的一些经典语句以及名人名言、格言警句、成语等,讲出色彩,讲出声响,讲出形象来。

四、语言的幽默性

斯维特洛夫说过:"教育家最主要也是第一位的助手是幽默。"教师需要幽默,据调查,具有幽默性的教师上历史课,学生是百分之百的欢迎;反之,学生则反感。教师语言的幽默可以长时间吸引学生的注意力。"正如心理学家所分析的,学生在上课时最佳状态一般可以维持在15~25分钟,超过这个范围,学生的注意力就会被分散。""幽默风趣的语言犹如沁人心脾的春风,让课堂洒满阳光",是吸引学生注意力最好的方法。

五、语言要通俗

通俗是历史教学的灵魂,要求结合学生的年龄层次、认知水平、心理特征,深入浅出,使书面语体尽可能口语化,用学生易于理解和接受的语言解释难懂的历史知识。要想让学生听得懂,教师的教学语言要考虑到学生的年龄特点及所掌握的历史知识水平,史料的叙述要通俗易懂,史观的阐述要深入浅出。要想让学生喜欢听,教师就应在讲述时,用具体的史料来充实教学,事件的叙述要有情节乃至细节,通过生动的形象,唤起学生丰富的历史想象力和对历史知识的浓厚兴趣。或打个比方,举个事例,帮助学生再造历史情境。

总之,历史教师可以采用不同的方式和手段,精心锤炼教学语言,可以大大提高历史课堂的吸引力,调动学生的积极性,进而最大限度地实现课程计划和目标。

初中历史课堂有效教学要素

1.教材

根据教材改进教案,教师须灵活运用教学方法,深挖教材内涵,提高历史课堂教学有效性。例如,教师在进行《中华人民共和国成立》的教学时,可以为学生营造民主的求知氛围,指引学生围绕"新中国成立知多少"话题进行互动讨论,将学生提及的知识点写在黑板上,如新中国成立时间、国家立法等,使学生通过自主探讨的方式掌握基础知识。学生经过自己讨论所得出的知识点,将会被更牢固地记忆,提高其历史知识学习效率。

2.能力

在确保初中历史课堂教学有效性的同时,教师须培育学生的时空观念、历史解释、史料证实、历史价值观等核心素养,同时培育学生历史思维及历史知识应用能力,继而提高初中历史教学有效性。例如,在教学《对外开放》时,教师可鼓励学生课前收集与"对外开放"相关的社会生活变迁的信息,并融入自己的理解,阐述"对外开放"的现实意义。在陶行知"依靠社会的力量"观念的指导下,培育学生历史解释、史料证实等素养,能有效助力学生建立制度自信,提升学生政治素养,提高初中历史教学有效性。

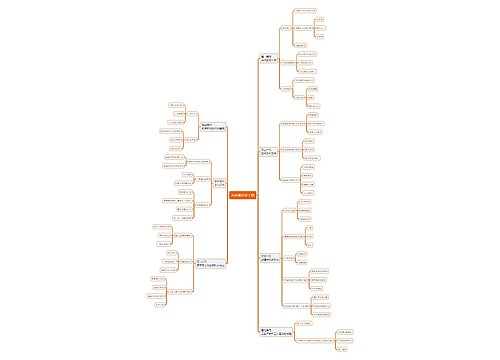

历史课程教学资源整合的方法

一、信息资源的整合。

《基础教育课程改革纲要》中明确提出"大力推进信息技术在教学过程中的普遍应用"及"充分发挥信息技术的优势,为学生的学习和发展提供丰富多彩的教育环境和有力的学习工具"。信息技术与历史教学资源的整合主要有以下几种形式:

1、课堂演示模式。传统的课堂教学使用的是黑板粉笔,在信息技术发达的今天,历史课堂教学还可以采取电子白板、PPT等专门的教学软件。这种教学方式更加直观形象,可以激发并提高学生学习历史的兴趣。比如课堂上可以用动画来展示中国古代大一统王朝的疆域演变,从而让学生清晰地看出,元朝是我国历史上疆域最辽阔的王朝。再如课堂上可以用视频来处理一些教师用语言无法充分展现的教学内容。比如可以用"万隆会议"的相关视频让学生感受在万隆会议上周恩来发言的精彩,以及台下观众充分的认可。

2、情境学习模式。指的是教师根据教学目标确定创设情境的内容,由学生或师生在课前利用信息技术围绕教学目标把相关的历史学习资源整合加工处理为数字化资源,并在课堂上进行展示,从而创造出丰富的历史学习情境,引导学生自主学习、合作探究。不过,这种教学模式在使用过程中会耗费大量的时间和精力,需要经过长期的准备,所以日常教学中不推荐使用。

3、随机学习模式。指的是教师根据某一教学内容和目标制作历史学习专题网页,网页设置不同的学习菜单,每个菜单提供丰富的学习资源或相关链接,并设置师生互动的讨论与评价。学生既可以在教师指导下集体学习,也可以随即自主合作学习,还可以在课后进行持续的学习讨论。比如,下面这一网页就是我设计的关于七年级下册《科举制的创立》一课的学习网站。其中,包含了"学习目标""知识结构""知识拓展""探究活动与研究""影视欣赏""留言簿""课堂教学""自我评测"等学习板块。同时还包括了"中国古代的选官制度""图片欣赏""友情链接"等课外延伸的内容。学生通过这一网页,完全可以实现对本课内容的学习。

4、资源学习模式,指教师把微课、教学视频、课件或其他历史学习相关资源放置在校园网等网络平台上供学生自主学习,教师也可以提供一些相关的历史资源网站让学生自主学习。不过由于课堂教学时间有限,书本教学内容较大,因此这一学习模式一般不建议在课堂上进行,多数是在课外进行。

5、研究性学习模式,指以信息技术和互联网为支撑,学生围绕某一历史问题,在教师的指导下,以类似科学研究的方式进行探究性学习,学生分成若干研究性学习小组,在学习任务驱动下各小组成员相互协作,收集信息,交流讨论,总结归纳,完成相关研究性学习任务,并以数字化的形式来展示学习成果,在此过程中学生解决实际问题的能力得到培养。此种模式需要的学习时间较长,前期教师需要准备学习任务、分配学习小组、并指导学生完成各小组成员任务分配,中期需要学生在课后的时间利用信息技术和互联网进行查阅资料、收集和处理信息,需要学生在课后组织在一起讨论交流,后期还需要学生利用课后时间将研究性学习取得的成果制作成数字化的形式(如PPT、视频、图片等)在课堂上进行展示。全部流程下来需要的时间很长,因此不建议在日常教学中使用,可以每学期或每个月选择1-2个主题进行研究性学习。

当然,信息资源的整合方法还不止这些,这里就不一一列举。在实际教学中,信息资源的整合可以使课堂教学取得很好的视觉效果、直观效果,但是信息资源如果处理不当也会适得其反。比如,在课堂上教师和学生成为信息技术的附庸,学生成为"看戏者",教师成为"放戏者"。过分追求信息技术的形式和花样,反而忽略教材内容本身的分析,从而导致学生欢欢喜喜欣赏了一节课,到头来什么也没记住,什么也没理解。因此,在进行信息资源的整合的过程中,教师一定要谨记信息技术只是一种教学的技术和手段,运用信息技术进行教学的最终目的是提高教学的有效性。

二、科际资源的整合

历史科际资源的整合,"主要指利用历史与语文、政治、地理等科目的密切关联来提高历史教学资源的利用效率"。历史学科涵盖的领域十分广泛,其中语文、地理、政治三个学科与历史学科资源的整合在历史教学中最为突出。

1、文史资源的整合。人们常说"文史不分家",这说明历史与语文学科有着紧密的关联,因为历史学科一个重要的特点就是史由证来,就是以史料为依据,通过对史料的辨析和判断,从而形成对历史正确、客观的认识,在此过程中无疑对学生的语文阅读理解能力提出了较高的要求。在部编历史教材中,我们可以看到大量的史料引用,这些都是对学生阅读理解能力的锻炼。比如七下第二课引用的唐太宗李世民的一段话:"‘舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。’"通过对这段话的分析,可以使学生更清晰地理解唐太宗为什么制定"以民为本"的治国思想。

2、史地资源的整合。历史总是在特定的历史时空之下发生的,如果我们脱离了特定的历史时空去理解历史现象、历史人物、历史事件,往往会出现认识上的误区。比如关于科举制的理解,就应放到不同的时期。在隋唐时期,科举制刚刚诞生,对人才的选拔及中央集权的加强起到极大的作用。但是,到了明清时期,科举制逐步僵化,钳制了思想,扼杀了人们的才智,阻碍了社会的进步与发展。再如,在进行七年级下册第18课《统一多民族国家的巩固》的教学时,最后提到清朝的疆域。清朝的疆域基本奠定了今天中国的版图,此时教师便可以利用地理知识,将清朝的疆域和今天中国的疆域都呈现出来,进行对比,这样的教学可以让学生从空间上对历史知识有更清晰的认识。

3、史政资源的整合。通过与政治学科有效整合,把时事热点引入历史教学,不仅可以激发学生学习探究历史的积极性,还可以让学生从现实的角度思考历史问题,从而对历史现象、历史事件、历史人物有新的认识。比如,在八年级下册部编人教版历史第10课《建设有中国特色社会主义》中,就把近几年的时事热点都加入课本当中,特别是党的十八大、十九大的内容都作了一定的介绍。这就更加要求我们老师要在平时教学中时刻关注时事热点,并适时地用到课堂教学中去。

三、地方资源的整合

新课程理念下地方资源被认为是重要的教学资源,每个地方都有其独特的历史文化和历史遗迹。比如淮安,作为中国历史文化名城,有着悠久的历史,深厚的文化积淀,浓郁的地方民俗特色和许多文化古迹。这些历史文化传统、历史文化古迹和学生的学习生活息息相关,在教学中也更容易激发学生历史学习的兴趣和探究的欲望,因此有效地整合地方资源无疑有助于提高历史教学的效率。比如,在教学《鸦片战争》一课前,关于淮安籍民族英雄关天培的英雄事迹,就可以让学生利用课后时间到淮安关天培公祠去看看,观察了解这位英雄人物的生平事迹,既培养了学生对鸦片战争一课的学习兴趣,又能够增强民族自豪感。

四、人力资源的整合。

面对众多的历史教学资源,如何进行有效地整合,最终决定于人,因此人力资源的状况直接关系到历史教学资源整合的效果,也直接影响到历史教学的效益。

1、教师资源的整合。即发挥教师个体和群体的优势,把教师智慧和情感有效地融入历史教学中去,从而提高历史教学的效率。

(1)教师要善于整合自己的智慧。这就要求教师平时要多读书多思考多动笔;

(2)其次,教师要善于整合情感资源。教学过程是师生互动的过程,这一过程既有知识的传递,也有情感的交流。在教学八年级上册《宁为战死鬼不做亡国奴》一课时,关于南京大屠杀这一知识点的处理过程,有的老师上完能让学生潸然落泪,义愤填膺,也有的老师上完学生无动于衷,似乎这一国耻与他毫无关系。我想这就是情感交流的欠缺。

(3)教师要善于整合群体资源,教师不是一个人在教学,而是一个群体在教学,因此在教学中要充分发挥群体优势,多进行群体交流、同伴互助,在合作中取长补短。我们学校在这一方面就做的很好。每周一晚的集体备课,大家各抒己见,集思广益,智慧的火花就在这里得到碰撞。平时大家还经常互相听课,取长补短。

2、学生资源的整合

学生作为学习的主体,是教学中特殊的资源,也是教学中最具潜质的主体资源,其具有内在、生成和鲜活的特点。整合学生资源对教学的成效有着重要的影响。

(1)整合学生基础性资源。即教师要善于整合学生已有的历史知识、学习能力、思维方法等基础性资源,在此基础上引导学生进行进一步的深层次历史学习,以提高历史教学效率。比如进行《三国鼎立》一课教学时,就可以利用学生对这段知识的了解,在课堂上,让学生多说说他们所了解的三国,比如他们所了解的曹操、袁绍、赤壁之战、官渡之战,等等。这样既活跃了课堂气氛,又可以使教师知道学生大概了解多少,课堂上可以避免不必要的重复。同时还可以从中发现学生对这段历史有哪些理解不到位的地方,进而有针对性地讲解。

(2)整合学生生产资源。在任何一节历史课堂教学中,学生永远不可能所有的回答都在教师的掌控之中。当遇到学生提出的质疑、学生的争论、发表的意见、观点,教师应运用自身的教学机智,敏锐地抓住来自教学中的灵感,从而推动教学的不断身日。

初中历史课堂教学方法相关文章:

★ 初中历史课堂优化教学方法最新资料

★ 关于初中历史教学方法举例

★ 初中历史课堂教学效率提高方法最新资料

★ 初中历史探究式学习教学方法最新资料

★ 初中历史的六大学习方法2020

★ 高中历史课堂教学方法

★ 关于初中历史课堂教学设计

★ 初中历史高效课堂教学计划5篇

★ 初中历史学习方法指导2021

查看更多

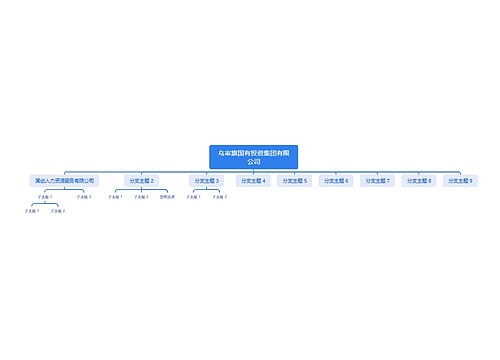

乌审旗国有投资集团有限公司思维导图

U682198976

U682198976树图思维导图提供《乌审旗国有投资集团有限公司》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《乌审旗国有投资集团有限公司》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5a28142386bd70b085d0dfa0b38ffb1d

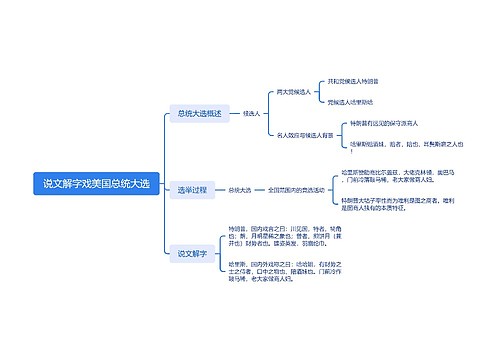

说文解字戏美国总统大选思维导图

fishfol

fishfol树图思维导图提供《说文解字戏美国总统大选》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《说文解字戏美国总统大选》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:062e27e31bfd81ad6f3ed78f2a4c7de2

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心