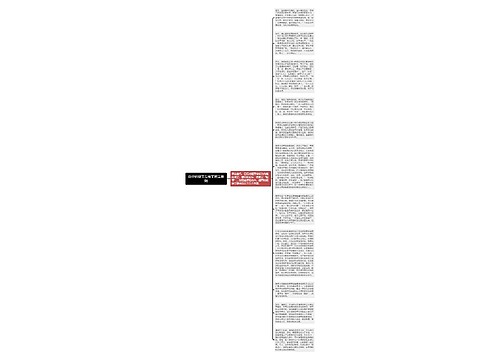

新中国刑法学脱胎于苏俄刑法学,苏俄刑法学是在俄国1917年十月革命之后逐渐形成的,但是在学术传承上,苏俄不可避免地受到当时德国、法国、意大利等国刑法学的影响,从这个角度来讲,中国刑法学更接近于大陆法系国家。

犯罪、刑罚与刑事责任是刑法的基本元素,刑法学的研究对象也就围绕它们展开。又因为犯罪、刑罚与刑事责任规定于刑法典或者其他刑事立法文件中,因而刑事立法文件就是刑法学最重要的研究文本。当然,刑法学关注的并非单纯是刑事立法文件(主要是刑法典)的文字表述,而是文字表述后面隐藏的刑法规范、刑法法理以及刑法规范应用于社会现实的结果。

刑事立法与刑法学具有双向的互动关系:一方面,刑事立法或吸收、或抛弃刑法学的研究成果,是对刑法学的扬弃;另一方面,刑法学分析、解释刑法典,为刑事立法的完善贡献智力资源。许多年来,这是刑法学的最主要任务,也最能说明刑法学者的学术贡献。自己的观点能够被刑事立法所接纳,这对任何一个人来说都是很荣耀的事情,而刑法中的某些规定也经常被学者作为支撑自己观点的最权威依据。我把这种以立法完善作为研究导向的刑法学,称为“面向立法者的刑法学”。以学术研究推动法律规则的合理化完善,当然是学术研究的重要使命、基本责任和巨大贡献之一,这在刑事立法草创的时期和频繁更迭的时期更是如此。

但是,这种研究思路却具有明显的弊端。一方面,研究结论进入刑事立法在时间上的不经济性,决定了大多数立法完善式的研究成果在短时间内难以产生现实的社会效益,难以起到推动学术发展的作用;另一方面,将一切问题的解决方法都推给立法,会忽视根据生效的现行法律去解决问题的思索。而作为一门极具实践品格的学科,刑法学赖以安身立命的基础是“解决问题”,而不是“发现问题”。

发现问题固然非常重要,它能够说明学者的学术敏感性和理论洞察力,但是唯有解决问题才是检验学者的学术创见、学术贡献的真正依据。以立法完善的方式来解决立法缺陷只是做到了发现问题,不是真正的解决问题的思路。唯有在现有法律框架下寻找到解决问题的方案,才有助于推动刑法理论的进步与革新。为此,有必要提倡“面向司法者的刑法学”的新的研究方法。

法律植根于特定的政治体制、意识形态、经济结构、文化水平、道德观念、民族传统等社会因素,法律不可能是立法者单纯的创造性产物。在我看来,刑法学的问题性研究应当是刑法理论研究的核心,刑事立法最终还是要为司法服务的。只有接触现实的案例,研究现实的案例,才能在一个个琐碎的解决模式中寻找它们的共同之处,提炼共同的理论命题,实现学术知识的增长。任何脱离实际问题的单纯思想性研究和体系性研究也许会因标新立异而独领一时风骚,却绝经不起时间的历练和时代的淘洗。

问题性研究的使命,一是解决司法实践中的燃眉之急,二是增强刑法典条文的生命力,使刑法典保持持久、顽强和旺盛的生命力。事实表明,对刑法文本的内在涵义挖掘得越充分,刑事立法的生命力和可操作性就越强。在没有充分挖掘现有刑法规范潜力的情况下,贸然增设新罪名,用新的明确、直观的罪名去对应“新”的生活现象,似乎填补了刑法漏洞,完善了刑法罪刑体系,但实际上除了将原来的刑法体系弄得支离破碎之外,没有任何收获。

表面上看,以问题为导向、以司法实务为导向的研究思路目前获得了普遍的认可,至少鲜有人会提出质疑,但是这种研究思路并没有真正贯彻下去。

刑法典、司法解释与司法案例是刑法学研究的三大素材,但就对学术研究的价值和贡献而言,它们的作用依次递减。“面向立法者的刑法学”通常为证实刑法典的缺陷而去寻找司法实践中的证据作为支撑;“面向司法者的刑法学”则为现实案件的顺利解决而去寻找刑法典中的法律依据。前者用实践去“背书”理论,后者以理论“哺助”实践。境界高下立判。

不过,对于初学者而言,刑法典是首先学习的对象,刑法教科书又是学习刑法典的必备读物。当前市面上,除了刑法教科书日渐成为主流以外,追求写作体例上的创新也成为一大趋势。本书在撰写过程中特别关注了两个细节:一是“稳”,二是“新”。基于“面向司法者的刑法学”的研究思路的提倡,本书在写作体例上遵从了传统刑法教科书的章节安排,以求稳妥;但是,在具体内容上融入了十几年来笔者在学术研究、教学和司法实践过程中的一些新思考,并且对传统观点不无反思之处。形式稳而内容新,这也算是对过去研究成果和思索结论的一个阶段性总结。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646