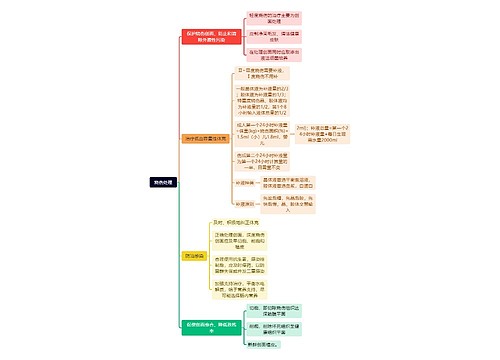

我国土壤污染防治立法初探思维导图

满身疲倦

2023-04-04

我国土壤污染防治立法初探

论述分析

土壤是自然环境的重要组成部分之一,是处在岩石圈最外面一层的疏松部分,是联结大气圈、岩石圈、水圈、生物圈之间的过渡地带。

树图思维导图提供《我国土壤污染防治立法初探》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《我国土壤污染防治立法初探》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f76bcde9eb9712ed08b897285c92d44a

思维导图大纲

相关思维导图模版

我国土壤污染防治立法初探思维导图模板大纲

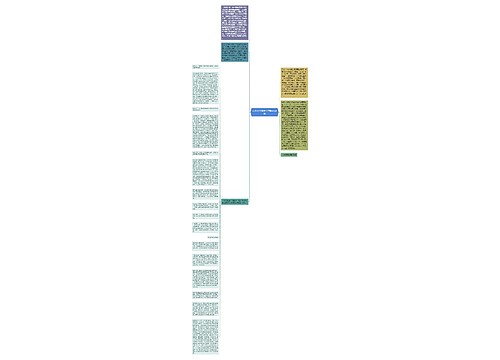

一、土壤污染的特性及其危害

土壤污染(soil pollution)是指污染物通过多种途径进入土壤,其数量和速度超过了土壤自净能力,导致土壤的物理、化学和生物学性质发生改变并危害人体健康的现象。概括而言,土壤污染物主要有以下四种类型:第一,化学污染物。包括无机污染物和有机污染物。前者如汞、镉、铅、砷等重金属,过量的氮、磷植物营养元素以及氧化物和硫化物等;后者如各种化学农药、石油以及其他各类有机合成物等。第二,物理污染物。指来自工厂、矿山的尾矿、废石、粉煤灰等固体废弃物和工业垃圾。第三,生物污染物。指带有各种病菌的城市垃圾和生活污水以及畜禽粪便等。第四,放射性污染物。主要存在于核原料开采和大气层核爆炸地区,以锶和铯等在土壤中生存期长的放射性元素为主。由于土壤历来就是各种废弃物的堆放、处置和处理场所,大量污染物通过超量施用化肥农药、污水直排、固体废弃物倾倒等途径进入土壤,使土壤名副其实得成为各种污染物的最终“宿营地”。另一方面,由于土壤与其他环境要素之间在不断地进行着物质能量交换,为此因大气、水体或生物体中污染物质的迁移转化而进入土壤所造成的土壤环境二次污染,也是土壤污染的重要原因。例如,工业排放的SO2、NO等有害气体在大气中发生反应所形成酸雨,以自然降水形式进入土壤从而导致土壤酸化。

土壤污染相较之大气污染、水体污染和固体废物污染,不易被人察觉。因为土壤是由固体、液体和气体三相组成的多相体系,三者的相对含量因时因地而异。土壤的这种独特组成使得土壤具有吸附性、酸碱性、氧化还原性和生物性等性质,进而土壤污染也呈现出下列特性:第一,隐蔽性和滞后性。大气、水和固体废弃物污染等环境问题一般都较易通过感官发现。而土壤污染往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测,甚至通过研究对人畜健康状况的影响才能确定。污染物或被吸收或被分解,从而改变其原来的面目被隐藏在土体中,但这并不会立即导致土壤肥力的陡然下降,被污染的土壤在一定的时间段内还可以保持一定的生产能力,故土壤从开始被污染到危害后果产生,有一个较长的逐步积累过程。第二,富集性。由于土壤对污染物有一定的吸附和固定作用,这使得污染物在土壤中并不象在大气和水体中那样容易迁移和稀释,而是在土壤中不断富集而导致污染超标。第三,不可逆转性。以重金属对土壤的污染为例,汞、镉、铅、砷等重金属大部分被固定在土壤中而难以排除,尽管一些化学反应能缓和其毒害作用,但对土壤环境的仍存潜在威胁,基本上是一个不可逆转的过程。另,许多其它有机化学物质的土壤污染也需要较长的时间才能降解。第四,治理困难性。积累在污染土壤中的难降解污染物则很难靠稀释作用和自净作用来消除。土壤污染一旦发生,即使切断污染源也难立即奏效,必要时要靠换土、淋洗土壤等方法才能解决。因此,通常治理污染土壤的成本高且周期长。

土壤污染会对整个生态环境造成破坏,严重影响人类社会的可持续发展。首先,土壤污染将导致农作物污染、减产,农产品出口遭遇贸易壁垒,使国家蒙受巨大经济损失。据估算,全国每年因重金属污染的粮食达1200万吨,造成的直接经济损失超过200亿元。土壤污染还导致生物品质不断下降,我国大多数城市近郊土壤都受到了不同程度的污染,有许多地方粮食、蔬菜、水果等食物中镉、铬、砷、铅等重金属含量超标和接近临界值。例如,1991年沈阳张士地区的几万亩土地,因用污水灌溉农田,产出了人人谈虎色变的镉米。其次,危害人体健康。土壤污染会使污染物在植物体中积累,并通过食物链富集到人体和动物体中引发急性或慢性中毒,危害人畜健康。譬如,1931年日本境内发现的富山骨痛病其实就是河流上游的厂矿长期排放没有处理的废水,用这种含镉污水浇灌农田,生产出镉米,从而引起人体镉中毒。再次,导致其他环境问题。土壤受到污染后,含重金属浓度较高的污染表土容易在风力和水力的作用下分别进入到大气和水体中,导致大气污染、地表水污染、地下水污染和生态系统退化等其他次生环境问题。上述各种危害,有的直接、显而易见,有的则间接、较为隐蔽,但其所造成的危害后果都是极其严重的。为此,针对土壤污染的特点,采取相对独立的防治措施,并制定专门的、行之有效的法律规范,势在必行。

二、我国土壤污染防治立法现状及其评析

曾经一度土壤被认为是具有无限抵抗人类活动干扰能力的环境要素,因而在我国现行的环境保护法律体系中,虽然已经制定了防治大气污染、水污染、固体废物污染、海洋污染的法律,但是专门防治土壤污染的法律却是空白,仅在部分环保法律中有一些零星规定,但都分散且不系统,缺乏具有可操作性的具体法律制度。

我国现行法中涉及土壤污染防治的法律法规大致有:1、综合性法律法规。主要有《宪法》、《环境保护法》、《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、《农业法》等。如《宪法》第10条第5款规定:“一切使用土地的组织和个人必须合理地利用土地”;“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害”。《环境保护法》第20条规定:“各级人民政府应当加强对农业环境的保护,防治土壤污染、土地沙化、盐渍化、贫瘠化、沼泽化、地面沉降和防治植被破坏、水土流失、水源枯竭、种源灭绝以及其他生态失调现象的发生和发展,推广植物病虫害的综合防治,合理使用化肥、农药及植物生长激素。”《土地管理法》在第四章“耕地保护”之第35条规定:“各级人民政府应当采取措施,维护排灌工程设施,改良十壤,提高地力,防止土地荒漠化、盐渍化、水土流失和污染土地”。《土地管理法实施条例》在第三章“土地的利用和保护”之第16条对采矿、挖砂、取土后土地的复垦作了原则性规定。《农业法》则在第八章“农业资源与农业环境保护”一章对农用土地的生态保护作了较为明确而全面的规定。2、专门性法律法规。主要有《固体废物污染环境防治法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《基本农田保护条例》、《土壤环境质量标准》、《农药管理条例》等。《固体废物污染环境防治法》对工业固体废物、生活垃圾、危险废物污染环境的防治作了具体规定,因上述物质均为土壤污染的重要污染源,故该立法对土壤污染的防治起了一定的作用。《水污染防治法》对地表水、地下水污染防治等作了规定,防止工业废水、生活污水和被污染的天然水由灌溉进入土壤。《大气污染防治法》对燃煤产生的大气污染防治、废气、粉尘和恶臭污染防治等作了规定,防止因降尘以及酸性降水造成的土壤污染。《基本农田保护条例》在第22条对农业生产者施用有机肥料、合理施用化肥和农药,保持和培肥地力方面的义务作了规定。第25条、第26条对县级以上人民政府农业行政主管部门和同级环境保护行政主管部门对监测农田地力状况变化、农田环境污染以及因事故或者其他突发性事件造成或者可能造成农田环境污染事故的处理作了具体规定,从中我们可以对农田保护的行政管理体制略见一斑。国家环保总局于1995年7月13日发布的《土壤环境质量标准》,作为土壤污染防治法律规范中不可缺少的重要组成部分,规定了土壤环境质量分类和标准分级以及土壤监测的采样方法和分析方法,是具有法律性质的技术规范。它统一了全国土壤环境质量标准,使展开土壤污染研究、土壤环境质量评价、预测有法可依。由于土壤既是农药在环境中的贮藏地又是农药在环境中的集散地,1997年5月颁布、2001年11月修订的《农药管理条例》对农药的登记、生产、经营和使用等均作了具体规定,一定程度从源头上控制了土壤的重金属污染。另,在防治土地破坏和浪费方面,《土地复垦规定》和《闲置土地处置办法》作了较为明确的规定。

在我国目前缺乏土壤污染防治专项立法的背景下,上述列举的法律规范中与土壤污染相关的规定对防治土壤污染着实起了一定作用。然,土壤污染日益严峻的发展态势表明这些零散规定不仅本身存在着一定的固有缺陷,而且不能从根本上为土壤污染防治提供切实有力的法律保障。首先,有关土壤污染防治的综合性法律法规,其规定多是原则性、概括性和宣言性的,未涉及到土壤污染防治的各项具体法律制度。这在宪法、环境保护法和土地管理法中表现得尤为深刻。甚至,作为环保基本法的《环境保护法》在第四章“防治环境污染和其他公害”中,竟未把土壤污染作为一种重要的污染形式来对待。其次,现行土壤污染防治的法律规范分散且不系统,散见于上述各项综合性、专门性法律法规中。另外,土壤污染防治行政管理体制、土壤污染防治中的政府责任、公众参与、纠纷处理机制和法律责任等各项具体制度基本还是空白,这都将大大影响上述法律法规在实践中的操作,没有形成有效的土壤污染综合防治法律体系。再次,我们不难发现涉及土壤污染防治的一些专门性法律法规,其防治的对象并非直指土壤,譬如《固体废物污染环境防治法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》。因这些法律的立法重心为土壤之外的其他环境要素,为此在防治土壤污染方面其作用的发挥只能是有限的。《土地管理法》和《土地管理法实施条例》大多针对土地管理和经济利用、土地规划及土地资源权属等问题,对土壤生态功能维护的法律规定寥寥。至于《基本农田保护条例》、《农业法》中有关保护农业生产环境、保护耕地、防治土壤污染和改良土壤的规定,其针对得对象仅限于农业用地,而对工业区、矿区、城市及其周边地区的土壤污染防治未作规定。最后,现行土壤污染防治的法律规范中缺乏有关土壤污染治理、修复措施的规定,未做到“防”“治”结合。有些土壤污染防治技术规范还存在重大缺陷,如《土壤环境质量标准》中其规定的有机污染物种类少,且有些标准中的临界含量定值偏高,无法满足土壤污染控制和农产品质量安全的要求。

三、我国土壤污染防治的域外借鉴和立法构想

由于土壤污染已成为我国乃至全世界土壤退化的重要因素,土壤环境质量下降是当前推进可持续发展战略面临的严峻挑战。许多发达国家在经历了治理土壤污染需花费高额代价的切肤之痛后,纷纷制定了相应的法律法规来保护土壤环境。其中,美国、德国和日本的土壤保护实践颇具代表意义。

美国1934年震惊世界的“黑风暴”事件引发了有关土壤污染、流失侵害农业生产的担忧。1935年4月,国会参众两院在无一人投反对票的情况下通过了《土壤保护法》,确立土壤保护是一项国家政策,并建立了土壤保护署。1936年2月,颁布《土壤保持和国内分配法》,提倡土壤保护和科学耕作制度。1980年,美国国会制定了对由于有害废物和有害物质引起的损害向公众赔偿的法规《综合环境应对赔偿责任法》,也称作《超级基金法》。其主要意图在于修复全国范围内的污染地块,并明确清洁费用的承担者,对土壤污染采取“谁污染谁治理”的原则。1986年,美国国会还通过了《超级基金增补和再授权法案》,对《超级基金法》进一步补充和完善。1997年5月,美国政府发起推动了“棕色地块全国合作行动议程”,并对其投入大量治理资金。德国1974年―1980年之间,土壤保护还融合在其他法律之中,1998年2月联邦议会通过了《联邦土壤保护法》,1999年6月颁布施行《联邦土壤保护条例》,通过这两部法律法规第一次从法律上对土壤保护进行了规范。《联邦土壤保护法》定义了本法的目的、适用范围及概念,在第二部分“原则和义务”中确定了土地使用者和所有者规避危险的原则和清除土壤污染的义务,并明确了谁应对污染土地的调查统计和采取清除措施负责。该法的最后还列出了专家和调查单位,规定了数据传送事宜,并确定了国家法律规定或欧盟的决定应在多大程度上扮演补充性的角色。另外还对费用的承担和分配以及罚金做出了规定。由于《联邦土壤保护法》首先是一部规范残留污染治理或受污染土壤的法律,所以关于预防性的考虑在土壤保护中显得较为薄弱。日本是对土壤保护立法较完善的国家,其土壤环境保护遵循这样一个模式:出现污染事例→立法(或制定标准、对策)→依法监测→公布监测及治理结果→跟踪监测、趋势分析→制定防治对策。1970年至今日本颁布的防治土壤环境污染的法律法规及环境标准主要有:《农业用地土壤污染防治法》(1970年制定,1993年修订)、《市街地土壤污染暂定对策方针》、《土壤污染环境标准》(1991年制定,1994年和2001年两次修订)、《土壤污染对策法》等。2004年2月在日本全国实施的《土壤污染对策法》对调查的地域范围、超标地域的确定,以及治理措施、调查机构、支援体系、报告及检查制度(杂则)、惩罚条款进行了规定,并规定了成为土壤污染调查对象的土地条件及消除污染的土地基准等。该法案运用环境风险应对的观点,对土厂、企业废止和转产及进行城市再开发等事业时产生的土壤污染进行了约束。

通过对上述国家土壤污染防治法律体系概貌的介绍,我们发现美国、德国和日本都己根据自身国情建立了有效的土壤保护法律制度,有的注重污染预防,有的重视污染地块的修复改良和再利用,但均强调在土壤污染防治过程中政府的责任、公众的参与以及注重各种资金、力量的充分利用。

防治土壤污染,首先应通过国家立法健全有关环境保护的法律、标准和制度,同时形成有效的土壤污染综合防治体系,包括法律法规体系、环境标准体系、监测监控体系、土壤修复的技术体系等。在《“十一五”全国环境保护法规建设规划》中,《土壤污染防治法》已被列为填补环保法规空白的主要任务之一。为此,我国应在借鉴一些发达国家防治土壤污染先进经验的基础上,制定符合我国国情的土壤污染防治专项立法。笔者认为,该法的框架应包含以下基本内容:

(一)总则

该部分涉及立法目的、适用范围、土壤污染防治的行政管理体制和公众参与等。首先,立法目的除了为保障人体健康、有利于土地资源的有效利用外,更应将防治土壤污染上升到维护生态安全的高度,注重对土壤生态功能的维护和修复。其次,由于农用化学物质高强度投入以及工业化、城市化、农业集约化过程中不合理的土地利用方式,土壤污染面临进一步扩大的趋势,所以该法的适用范围不能仅限于农业用地,还应包括建设用地和城市居民生活用地。第三,出于对部门利益的考虑,关于土壤环境问题,农业部门、环保部门、国土资源部门、地质矿产部门都能管一些,又可能都不管,出现多个管理主体相互推诿或者争相管理的情形,不仅增加了土壤管理的成本,而且对土壤污染防治起不到积极作用。为此,在土壤污染防治立法中应规定相对完善的土壤污染防治行政管理体制,以法律的形式明确各主管部门的职权范围。其中由县级以上人民政府对土壤污染防治实行统一领导,环保部门主要负责土壤污染防治的监督管理;各主管部门则根据其职责范围对土壤环境进行调查、监测,防治土壤污染,同时协同环保部门实施监督管理。第四,土壤污染防治不仅仅是政府的事,更是一项全民工程,需要借助公众参与的力量,为此须建立和完善公众参与制度和机制,鼓励公众参与土壤污染防治活动。

(二)根据土壤的保护目标和应用功能,划定不同的土壤污染防治地区,并分专章规定

我国《土地管理法》确立了以土地分类为基础的土地用途管制制度,根据该法第4条的规定,国家编制土地利用总体规划,规定土地用途,将土地分为农用地、建设用地和未利用地,使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地。其中,农业用地是指直接用于农业生产的土地,包括耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水域等。建设用地是指建造建筑物、构筑物的土地,包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等。值得注意的是,这种土地用途分类只强调了土地的应用, 忽略了对土地生态属性的保护。

为此,我们在划定不同的土壤污染防治地区时,除沿袭该规定外,还应增设一种特殊保护地域用地。例如,自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地等。

综上,笔者认为《土壤污染防治法》可初步分“农业用地土壤污染防治”、“建设用地土壤污染防治”和“特殊保护地域用地土壤污染防治”三章作具体规定。这样就可以根据农业用地和建设用地土壤污染的不同特点和程度,以及特殊保护地域用地的特殊预防和治理要求实施不同的防治对策。对于农业用地土壤污染防治地域的划定,可以适当借鉴日本《农业用地土壤污染防治法》第3条第1款的规定,即根据一定地区的某些农业用地土壤和在该农业用地生长的农作物等所含有的特定有害物质的种类和数量,把被认为生产的农畜产品可能危害人体健康,或影响了该农田里农作物等的生长,或被认为这些危害是明显的,作为农业用地土壤污染防治地区。尤其是严格控制在主要粮食产地、蔬菜生产基地进行污灌,加强对主要农产品产地土壤环境的常规监测,在重点地区建立土壤环境质量定期评价制度,至于污染严重且难以修复治理的耕地则应在土地利用总体规划中做出调整。建设用地土壤污染防治地域的划定,可以通过对所用地的各项土壤指标进行监测、评估,并根据土壤中重金属等污染物质含量是否超标,是否符合生态安全标准来划定。还可以借鉴美国“棕色地块”的做法,对因现实或潜在的有害和危险物的污染而影响到扩展、振兴和重新利用的土地,重点倾斜投入防治资金。并针对不同土壤污染类型(重金属还是有机污染等),选取有代表性的典型区(固体废物堆放区、矿山区、油田区、工业废弃地等)开展土壤污染综合治理研究与技术评估,选择若干重点区域,建设土壤污染治理示范工程。特殊保护地域用地的划定须由国家或地方人民政府依法令具体规定,并在该地区建立起完善的污染土壤风险评价和风险管理体系。

(三)法律责任

法律责任是实现土壤污染防治目标的重要利器,也是土壤污染防治立法摆脱“软法”阴影的重要保障。由于现行土壤污染防治的法律规范中缺乏法律责任的规定,既没有规定法律责任主体,也没有设定相应的具体法律责任,致使一些严重污染土壤的行为得不到法律追究,“公地悲剧”现象愈演愈烈。笔者认为,我国应借鉴美国《综合环境应对赔偿责任法》的立法精神确立“污染者负担”原则。该法为修复全国范围内的污染地块,并明确清洁费用的承担者,对土壤污染采取“谁污染谁治理”原则,也就是对土壤造成污染的企事业单位、组织或个人,有责任对其污染源和被污染的土壤进行治理。我国也应采取上述做法,明文规定工矿企业和农业生产者在其生产活动中有义务防止对土壤造成污染,违背该项义务的农业生产者工矿企业及其责任人员应当承担土壤污染治理和赔偿责任,至于严重污染行为还要追究相关当事人的刑事责任。对疏于履行职责且应承担相应法律责任的行政主管部门及其相关责任人员也要有一定的担责形式。

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心