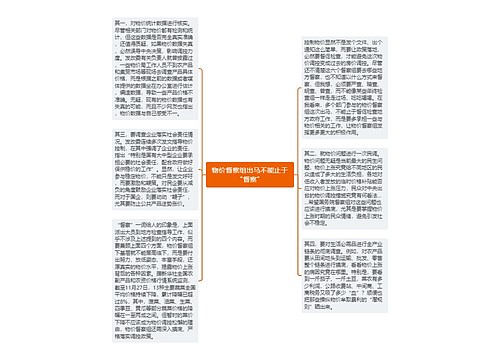

讹诈成善举“绊脚石”亟需法律清碍思维导图

人生岁月几度寒

2023-04-04

“我不会讹人”事件背后实际上反映了当前社会中人与人之间、尤其是人与陌生人之间的一种极度不信任的关系,同时也反映出这个社会中个人的极度不安全感。

树图思维导图提供《讹诈成善举“绊脚石”亟需法律清碍》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《讹诈成善举“绊脚石”亟需法律清碍》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:267c2fada50d1da84017e6afb53d577d

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

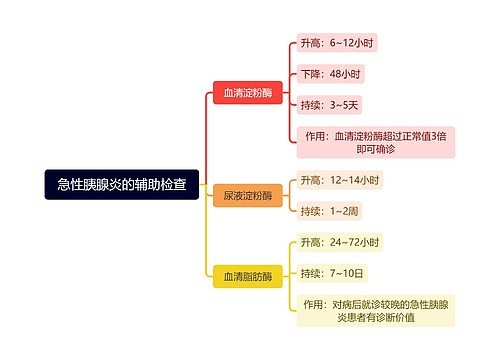

急性胰腺炎的辅助检查思维导图

U979745175

U979745175树图思维导图提供《急性胰腺炎的辅助检查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《急性胰腺炎的辅助检查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:600cb8253882a4767a368eba75408230