分 类 号:I01 单位代码:10183思维导图

U671008137

2024-07-03

高美珊

烈日灼心

在电影市场上

I01 单位代码:10183内容介绍

树图思维导图提供《分 类 号:I01 单位代码:10183》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《分 类 号:I01 单位代码:10183》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:0c44d313cefea5b490242b8b80da0de2

思维导图大纲

相关思维导图模版

分 类 号:I01 单位代码:10183思维导图模板大纲

研究生学号:2020122007 密 级:公开

吉林大学 硕士学位论文

(学术学位)

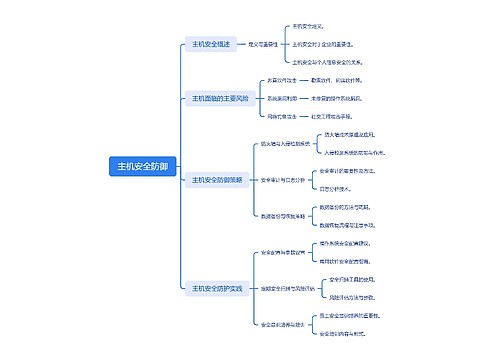

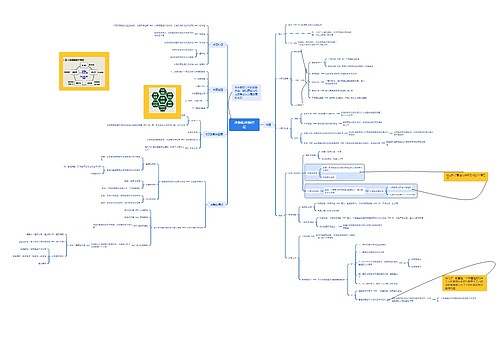

曹保平电影的叙事突围

Narrative Breakthrough in Cao Baoping's films

作者姓名:韩笑笑 专 业:文艺学 研究方向:文艺美学

指导教师:梁玉水 教授培养单位:文学院

2023 年 5 月

曹保平导演的叙事突围

Narrative Breakthrough in Cao Baoping's films

作者姓名:韩笑笑专业名称:文艺学

指导教师:梁玉水 教授学位类别:硕士研究生

答辩日期:2023 年 5 月 27 日

<a id="摘要"></a>曹保平电影的叙事突围摘要

曹保平导演以类型杂糅为叙事基础,通过设置戏剧性巧合、运用地域性方言、

原创个性化音乐以及选择风格化镜头等艺术手段建构起独特的电影叙事,展现了社会现实的残酷冷漠与底层人物的生存困境,他善于挖掘人物的心理状态与情感表达,以此来展现复杂的人性,带给观众影片之外的思考,具有重要的现实意义与社会价值。曹保平导演力求在类型与作者之间找到平衡点,既顺应电影市场的要求,也体现出真挚的艺术追求,他的创作实践为中国电影的发展提供了新的美学指导。本文通对具体分析论述曹保平导演的五部影片,归纳总结影片创作的叙事策略与艺术表达,阐述导演电影作品中深刻的思想主题。

本篇文章共分为六部分,全文包括绪论、结语和四个章节,具体内容如下: 绪论部分主要交代了选题背景、研究意义、本选题的研究现状以及研究方法。第一章主要论述了曹保平导演电影作品类型杂糅的特点。在曹保平导演的电

影作品中,有对人物悲剧命运的怜悯、有对荒诞现实的描述,也有对爱情迷失的感叹。类型模式多样化的背后展现的是曹保平导演以敏锐克制的目光、投身现实的热忱,关注当今社会底层小人物的命运,表现出导演对当下现实社会的省察以及对底层人物的关怀与同情。

第二章从曹保平导演电影的叙事主题进行研究,分别从城乡失衡下的生存困境和人性伦理下的善恶纠葛展现曹保平导演在电影创作中对现实和人性的思考。

第三章主要研究曹保平导演电影作品的影像美学,分析其独特的叙事策略、本土化的视听语言和纪实化的镜头语言,体会曹保平导演借影像语言所传达的美学意义与文化内涵。

第四章以曹保平导演的电影作品为例,探讨曹保平导演在创作中如何实现商业性与艺术性的完美结合。

最后,在结语部分,总结曹保平导演电影作品的叙事特点和创作理念,并期待曹保平导演在电影道路上继续探索新的表达方式和叙事模式,为中国电影的发展贡献力量。

曹保平导演创造了类型表达的新模式,他通过个性化的叙事方式和艺术表达手段,在独具风格的电影作品中展现了更深的社会性与审美性,在创作实践中平

衡了商业与艺术之间的关系,为中国电影市场的良性发展打开了一个新方向。

曹保平,类型电影,作者表达,电影叙事

<a id="abstract"></a>Narrative Breakthrough in Cao Baoping's films Abstract

Based on genre blending, director Cao Baoping constructs a unique film

narrative by setting dramatic coincidence, using regional dialects, original personalized music and choosing stylized shots and other artistic means to show the cruelty and indifference of social reality and the plight of people at the bottom. He is good at digging out the psychological state and emotional expression of characters, so as to show the complex human nature. It is of great practical significance and social value to bring the audience thinking beyond the film. Director Cao Baoping strives to find a balance between genre and author, which not only conforms to the requirements of the film market, but also reflects the sincere artistic pursuit. His creative practice provides new aesthetic guidance for the development of Chinese film. This paper analyzes and discusses five films directed by Cao Baoping, summarizes the narrative strategy and artistic expression of film creation, and expounds the profound ideological themes in the director's film works.This article is divided into six parts, and the full text includes an introduction, a conclusion, and four chapters, as follows.

The introductory section gives an account of the background of the selected topic, the significance of the research, the current status of the research on this selected topic, and the research methodology.

The first chapter focuses on the mixed genres of director Cao Baoping's film works. In Cao's films, there are compassion for the tragic fate of characters, descriptions of absurd reality, and lamentations about the loss of love. Behind the diversity of genres, director Cao Baoping's keen and restrained gaze and passion for reality show his concern for the fate of the little people at the bottom of society today, and his concern and sympathy for the people at the bottom.

The second chapter examines the narrative themes of director Cao

Baoping's films, presenting his thoughts on reality and human nature in his cinematography from the dilemma of survival under urban-rural imbalance and the entanglement of good and evil under human ethics, respectively.

The third chapter focuses on the aesthetics of Cao Baoping's films, analyzing his unique narrative strategy, localized audiovisual language and documentary camera language, and experiencing the aesthetic meaning and cultural connotation that he conveys through the language of images. Chapter 4 takes director Cao Baoping's film works as an example to explore how director Cao Baoping achieves a perfect combination of

commerciality and artistry in his creation.

Finally, in the concluding section, the narrative characteristics and creative concepts of director Cao Baoping's film works are summarized, and it is expected that director Cao Baoping will continue to explore new expressions and narrative modes on his film path and contribute to the development of Chinese cinema.

Director Cao Baoping has created a new mode of genre expression. Through his individualized narrative and artistic means of expression, he presents a deeper social and aesthetic dimension in his unique style of film works, balancing the relationship between commerce and art in his creative practice and opening a new direction for the benign development of the Chinese film market.

Keywords:

Cao Baoping, genre film, authorial expression, film narrative

目 录

#_TOC_250033绪论 1

#_TOC_250031研究现状 3

#_TOC_250030研究方法 5

#_TOC_250032选题背景及研究意义 1

#_TOC_250029第一章 曹保平电影中的类型叙事 6

#_TOC_250027反讽与悲情的共生 8

#_TOC_250026迷失与错位的弥合 10

#_TOC_250028荒诞与真实的交融 6

#_TOC_250025第二章 曹保平电影中的作者表达 12

#_TOC_250021底层生活场中的人性凝视 16

#_TOC_250019晦暗现实中的人性光芒 17

#_TOC_250020极端境遇中的人性反思 16

#_TOC_250024城乡视野下的现实省察 12

#_TOC_250022身份追寻中的他者焦虑 14

#_TOC_250023阶层鸿沟的深刻诘问 13

#_TOC_250018第三章 类型与作者统一下的影像美学 20

#_TOC_250012本土化的视听语言 25

#_TOC_250010直观表意的字幕 27

#_TOC_250009双重韵味的音乐 28

#_TOC_250011边缘差异的方言 26

#_TOC_250008镜头语言的编码 29

#_TOC_250006手持摄影的叙事驱动 31

#_TOC_250007长镜头的无声投射 30

#_TOC_250017独特的叙事策略 20

#_TOC_250015情节巧合的戏剧性 21

#_TOC_250014观望中暴露的意识形态 23

#_TOC_250013封闭空间内的窥听私欲 24

#_TOC_250016隐藏自我的他者叙事 20

#_TOC_250005第四章 突围困境与创作反思 33

#_TOC_250003作者意识下的类型探索 35

#_TOC_250002商业环境下的本土化呈现 37

#_TOC_250004大众审美体验的偏差 33

#_TOC_250001结语 40

#_TOC_250000参考文献 42

<a id="

<a id="

自法国新浪潮时期提出“作者论”以来,类型电影与作者电影之间的关系一直被学界和业界争论不休。类型电影诞生于美国,在其发展过程中逐渐形成了以

“好莱坞”电影为中心的辐射影响圈,各国纷纷学习和效仿好莱坞电影的创作类型模式。在好莱坞的类型电影体系中,“类型”和“作者”的融合共生使电影人逐渐接受了两者之间对立统一的辩证关系,电影作品在商业和艺术之间保持着难能可贵的平衡。但是纵观中国电影史的发展,虽然呈现出了飞速发展的态势,但商业电影的娱乐化倾向和文艺电影受众面窄的趋势逐渐成为阻碍电影发展的因 素。在消费主义文化的影响下,中国电影产业的发展和资本的利益驱动不可避免地导致电影人更加关注市场和观众,这导致电影人牺牲了自己的思想表达,导致艺术和商业之间的不平衡。因此,电影市场的功利化倾向越来越明显,市场上经常出现高票房、低口碑的现象,电影产业的快速发展逐渐消解了电影本身的发展活力。在商业化电影中,观众除了暂时的感官刺激外,感受不到任何审美愉悦, 在某种程度上甚至会感受到一种内心的空虚。许多电影人意识到新世纪以来中国电影的创作模式不适合当代消费市场,于是开始改变创作意识。中国电影业的发展,不仅要以满足人们的娱乐需求为基础,更要以提高艺术品位和具有一定人文素养为前提,使电影业的发展和繁荣与艺术探索和自我表现之间达到平衡。由于受到电影市场变化的影响,许多具有一定创造力的电影人对电影制作的商业美学和娱乐诉求有了新的期待和理解。他们积极改变自己的创作态度,在当今电影商业化的创作环境中寻求艺术表达,实现自我解放,并希望找到一条与电影市场相适应的创作道路。对于很多电影人来说,这不仅是与市场接轨的途径,也是中国电影产业发展的必然条件。

在这种背景下,“学院派”导演曹保平进入了人们的视线,他利用多年的编剧经验和扎实的创作能力执导了一系列有口皆碑的作品。曹保平导演集编剧、导演、制片于一身,坚持以社会和人性为主题的独特艺术表现形式,不断探索商业化的创作方法,在类型和作者之间求得平衡。他以文化自觉的意识承担起电影制作的责任和义务,通过高质量的电影表达自己的个人追求,由社会现实的呈现延伸到文化人性的反思。从创作第一个剧本《再见太阳旗》以来,曹保平导演一直

笔耕不息,而他创作的鼎盛时期恰好是中国经济快速发展的二十年,在这个大变 革时期,人们对周遭事物产生出不信任的心理,对个人主体性的确立也变得更加 困难人们,迷茫焦虑成了人们普遍的情绪感受,所以人们迫切渴望自我内心世界 和精神情感得到关照,于是曹保平放弃编剧职业,选择以导演身份继续进行自己 的艺术创作。他将在多年的编剧经验中形成的文本叙事性偏爱运用到电影创作中, 在其电影作品中对现实与人性进行反思。曹保平导演的电影作品具有鲜明的个人 风格,它不是单纯的商业类型片,在电影节上也不被归类为文艺片,是介于商业 和艺术之间的一种类型,它合理运用创作元素,优化整合影视资源,实现了商业 和艺术的平衡,是对中国电影开拓性的发展。

电影《烈日灼心》的热映正式将曹保平导演带到了大众的视野中并被人所熟知。这部电影成功地平衡了商业与艺术之间的关系,在第 18 届上海国际电影节等诸多电影节中揽获大奖,同时在票房和口碑上也取得了巨大的成功。纵观曹保平导演的作品,2004 年,电影《光荣的愤怒》在第 9 届上海国际电影节上一举获得了亚洲新人奖。2008 年,电影《李米的猜想》从真实新闻事件中取材,体现了他在主题与人性挖掘中的创作实力。尘封五年,于 2018 年全国公映的电影

《狗十三》另辟聚焦视点,以生活化的切入方式严肃地描摹出中国家庭关系中的教育问题,该片在第 64 届柏林电影节上获得了最佳影片奖。2016 年,电影《追凶者也》在第 19 届上海国际电影节获得最佳影片。曹保平导演的五部作品都渗透着他对社会现实和人性的探讨与关怀,兼具类型特征与作者表达的特点让他的作品更富有深意。《烈日灼心》和《追凶者也》这两部影片的热映不仅是曹保平导演在电影创作上的一次成功转型,同时也在中国电影市场铺设了独特的类型创作道路。越来越多有作者意识的电影人开始尝试在类型电影中进行表达,创造自己独特的电影文本,在电影市场上形成了新的趋势。关于曹保平导演创作转型的路径和方法的研究,不仅为消费社会的电影创作提供了指导,而且对中国电影产业的发展和电影生态的建立也有很多启示。

随着中国电影市场的不断发展,类型电影的界定与分类已逐渐具体化和细致化,不同类型的电影逐渐具有了不同的市场定位,但与此同时也展现出了类型电影的局限性——类型同质化。在电影市场上,一个类型电影的成功往往会引来其他电影创作者的诸多效仿,但这种同质化的创作模式逃脱不出既定的类型框架和叙事内容,如果一直没有类型元素的重组和新鲜的创意,必然会造成受众市场的审美疲劳。因此,进行类型的有机融合尤为必要。曹保平导演打破了类型相对定

<a id="0.2 研究现状"></a>式化的叙事系统,将多种类型糅合于电影作品之中,开拓出与众不同的新路,用接地气的故事和新颖的创意在电影市场中占据了一席之地。比如影片《烈日灼心》和《李米的猜想》都融合了悬疑、警匪和爱情的元素,《光荣的愤怒》融合了乡村、暴力、喜剧的元素,曹保平导演将类型片之间的界限不断模糊化,将不同的类型元素杂糅在一起,使得影片承载的美学价值与思想情感更为厚重,也更能地触及到社会生活的真实质感与人性的复杂多变。

在电影创作领域,商业性和艺术性是一对相互对立的概念,而在电影研究领域,类型电影与作者电影则代表着完全不同的美学追求。曹保平导演其凭借其独特的创作视角、真实的影像风格和深切的人文关怀形成了个性化的表达方式和叙事策略,在其电影作品实现了原本相互对立概念的统一,行走在“类型”与“作者”之间,达到了商业美学与艺术追求的平衡,他俨然已经成为我国继第六代导演之后颇具代表性的人物。

本文以曹保平导演的电影作品为切入点,通过对其电影作品类型、作者表达以及影像所传达的美学内涵的分析,由表及里地剖析曹保平导演的情感表达和创作诉求,探讨类型与作者的平衡统一、商业与艺术的双赢,深刻理解体会其电影的属性和价值,以期为中国电影发展指明新方向,开拓新思路。同样值得注意的是,虽然曹保平导演的五部作品获得了较高的艺术成就和行业知名度,但其创作在当今电影市场也存在着夹缝求生存的情况,他在创作上面临的困境反映的也正是当下我国中青年导演面临的问题,如何能够更加主动地将兼具个人风格和商业效益的作品投入市场面向更多观众,也是本文所探讨和思考的地方。

<a id="

虽然曹保平导演目前只有五部上映的作品可供研究,但其影片质量均为上乘, 并且都清晰地展现出了他在类型与作者之间不断寻求平衡的尝试。就当前在中国 知网的检索结果来看:检索关键词“曹保平”的硕士论文为 19 篇,其中李云璐的《曹保平导演电影叙事中的悲剧性研究》用悲剧理论、符号学理论、精神分析 理论等美学理论多层次挖掘了曹保平导演电影叙事中的悲剧性,揭示出人的普遍 生存困境和悲剧发生的必然性;刘润洁的《曹保平电影声音研究》从人声、音响、音乐三个方面表现曹保平导演电影中声音独特化的风格和丰富的表现力,值得一 提的是,这篇论文首次对中国当代电影商品化与艺术化语境之下的声音创作的失 范现象进行了伦理反思;刘静的《曹保平电影隐形叙事研究》在对影片进行解读

的基础上探寻隐形叙事下的故事情节的演变;高美珊的《曹保平电影叙事研究》、刘洋扬的《曹保平电影叙事研究》、李秋实的《曹保平电影研究》等论文从叙事研究的角度对电影中的叙事元素、叙事风格、视听语言、艺术特色等进行了分析。期刊论文为 129 篇,这些论文大多侧重分析曹保平导演的单部电影作品或者解读电影的叙事方法,其中王雅琼、罗璇的《曹保平导演的性别叙事解读》从女性视点出发呈现对女性弱势的思考;管志涛的《<狗十三>残酷青春叙事》从叙述元素、叙事空间和叙事修辞三个方面直白真实地诠释了一个十三岁女孩残酷的成长过 程;汤雪灏的《从叙事学的角度解读<追凶者也>》则是运用叙事学的分析手法对电影的内在结构以及文本进行剖析。

学界对电影这种艺术形式的分析和讨论历来是褒贬不一的。虽然关于叙事风格、美学价值的理论讨论以及对艺术特征的研究和分析已经引起了学术界对曹保平导演电影的关注,但基于类型电影与作者电影相结合的理论分析的综合研究却较少,这也给本文的论述提供了空间。将类型电影和作者电影作为关键词在中国知网进行检索,检索结果显示:相关硕博论文为 22 篇,其中张若晨的《新生代作者电影的“诗性荧幕呈现”探析》通过细读十年来作者电影文本,对其诗性的试听策略和叙事策略进行分析,阐述诗性电影审美价值,助推当代中国电影商业性和艺术性的有效缝合;郭莹的《蒂姆·波顿:作者电影与类型电影的诠释者》结合作者电影和类型电影各自的理论特征,在了解导演本人的成长和生活经历等基础上,通过对其电影作品视听风格和精神意义的解读阐释,挖掘波顿导演电影作品中所呈现出的美与爱;杜晴的《好莱坞作者电影的代表——诺兰及其电影的

“双重性”研究》对诺兰导演的作品进行详尽剖析,在其作品以面向市场为导向的基础上总结其作者电影的特质。学术期刊共 37 篇,其中王家东的《类型电影与作者电影视域下的希区柯克》以类型电影理论和作者电影理论为切入点,审视希区柯克的电影创作;周学麟的《在亚洲拍摄类型电影:“韩流”中的<汉江怪物>》探讨如何借用类型电影语言讲好本土故事;李传锋的《国产电影类型范式下作者的自我表达——以刁亦男导演作品为例》分析刁亦男导演在类型与作者共生模式下对电影创作做出的有益探索。综上所述,自新世纪以来,关于类型和作者相融合的电影创作模式越来越被人们所关注和讨论,但国内电影在类型和作者间的创作分析与总结还较为缺少。因此研究总结曹保平导演电影创作实践对发展中国特色的类型电影是有所裨益的。

<a id="

文献分析法。搜集整理关于曹保平导演以及类型电影和作者电影的学 术期刊、硕博论文,并在此基础上进行归纳总结,梳理理论层面上的知识体系。并且借鉴以往学者对于曹保平导演电影创作的研究论点,为自己的研究提供参考、拓宽思路,夯实本论文研究的理论基础。

文本分析法。反复观看曹保平导演的五部电影作品,分别对每部影片进行审视,分析其电影的类型特征和艺术特点,总结出曹保平导演的创作倾向与创作思路,从而挖掘出曹保平导演独具个人独特魅力的影像特征。

<a id="

随着我国电影工业的发展,“类型观念的自觉与类型样式的拓展成为突出的电影现象”[1]。但是阶段式的类型新潮、过度重复的类型模式和重娱乐轻文化的创作倾向也对当下国产类型片的发展造成了严重的阻碍。因此,这就要求具有实验精神和探索意识的电影创作者进行大胆的尝试,形成个性多样的类型风格,为类型电影的发展奠定坚实的基础。

类型电影中的“类型”指的是电影的一种创作模式,以固定化的剧情和程式化的人物进行某一主题电影的重复创造。类型电影一般是指在思想主题、影片布景、故事情节、人物角色以及结构技巧等方面具有明显相似性的影片类型。但曹保平导演并没有将影片类型拘泥于某一常规的模式,在电影类型选择上具有强烈的个人特色。曹保平导演赋予剧本生命,从现实的苦难中突围,适度糅合类型剧情片的风格特征,从影片的真实细节之中把握最高的精神本质,将创作目光投向有现实关注意义的电影,运用类型的结构与技巧将影片逐渐纳入到主流电影工业之中。

<a id="

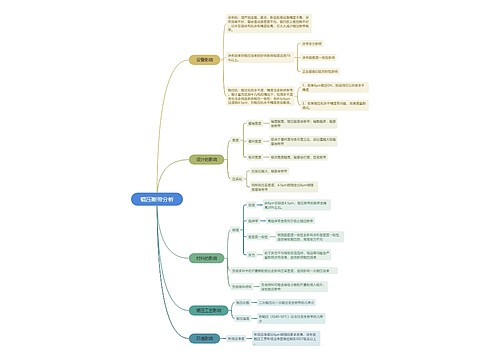

电影《追凶者也》于 2016 年上映,取材于真实事件“六盘水农民五兄弟千里追凶”,电影在云南实景拍摄,但影片所展现给我们的并不是我们印象里终年如春的云南,而是一个偏僻、混乱、黄沙漫天的云南:破败的灰墙黄土、空旷的公路、荒芜的群山……展现出了一幅生活艰苦、交通闭塞、经济落后的生存现状, 被这片土地孕育的人们又向我们展露出了朴实、憨厚的个性。曹保平导演打破了传统的遵循开端、发展、高潮和结局的叙事模式,对叙事进行了新的融合和创新。电影将多种类型元素糅合起来:荒诞的叙事、戏谑的反讽、粗野的风格,这也使影片多了一层被包裹在犯罪剧情下的黑色幽默。

影片《追凶者也》以一桩残忍的凶杀案为开端,憨包汽修店的老板宋老二被推定为首要嫌疑人,为了洗清自己的嫌疑,他无奈踏上了寻找真凶的道路,在此过程中与夜总会保安董小凤、落魄古惑仔王友全结识,三人由此陷入了命运交织的疑网中,上演了一场嬉笑怒骂的逃杀故事。表面上看这是一部荒诞的喜剧,但

[1] 陈晓云,李卉.观念自觉与样式拓展:类型批评视域下的 2015 年度中国电影[J].艺术百家,2016,32(01):94-99.

也有现实主义基础。影片直面社会现实,宋老二因为拒绝迁移祖坟而阻碍了锰矿场老板的财路,所以矿场老板买凶杀人,宋老二因此遭到了杀手董小凤的追杀。

《追凶者也》全片分为五个部分,各自叙事,但在线索和结构上紧密相连。前三部分以三位角色为中心,变换视角解读谋杀事件。最后又统一了视角与时空,交代了杀人案的来龙去脉,形成了完整的情节链。曹保平导演打乱了事件的发生顺序,对剧情进行了有机的排列重组,构成了三段回环式的时空叙事结构,全面展现了每个角色的心路历程,也逐步揭露了凶杀案的来龙去脉。

憨包——傻瓜、笨蛋、一根筋:宋老二因与猫哥之间存在私人恩怨而被怀疑为杀害猫哥的嫌疑人,警方对其进行了盘问与拘传,但因未掌握足够证据只能先释放宋老二。但村中流言四起,在大家街头巷尾的讨论中已经默认宋老二就是杀害猫哥的凶手。为了摆脱嫌疑并证明自己的清白,宋老二只能独自走上寻找真凶的道路。他从猫哥丢失的摩托车入手,随着调查的推进,锁定了附近村的混混王友全,于是展开了对王友全及其女友的追查。

小烂屎——没有形状:王友全看到猫哥的摩托车停在大路上,张望四处无人后心生贪念偷走了摩托车,想卖个好价钱,但却不知道自己的举动已经将他和女友一起卷入到了这场凶杀案之中。在出逃的长途大巴上,王友全通过女友的电话质问得知自己因为偷摩托车而被怀疑为杀害猫哥的嫌疑人,为摆脱自己的罪名, 他折返回去与宋老二联系见面并指出真正的杀人凶手另有其人。

土贼——品种不纯:自称“五星杀手”的董小凤在维多利亚夜总会做保安, 他爱上了夜总会里的坐台小姐,为了凑够房款,与矿场老板达成杀人协议,却阴差阳错地杀了去找宋老二的猫哥。于是开启了第二次杀死宋老二的行动,但最后不仅没有杀掉宋老二,自己在这个过程中也屡次碰壁,像个小丑一般上演了一场

“啼笑皆非”的追杀闹剧。

在不断的追逃过程中,三个片段、三个角色串联起了整个追凶故事,影片的重点并未聚焦于“谁是凶手”上,宋老二看似在追寻真正的凶手,但他同时也是被董小凤追杀的对象,王友全则经历了宋老二和董小凤的双重追逃,而一直被追查的凶手董小凤又是电影从始至终的追杀者。三个视角下的追凶故事让处在同一时间和空间下的行动相互交叉又继续延展。最后两个部分以“乱屁麻麻”和“鸡枞”作为标题,宋老二拿着在董小凤西装中找到的照片找到贵哥当面对质,得知了自己被追杀的原因竟然是因为拒绝迁移祖坟而影响矿场发展,矿场无法开工, 村里的乡亲就拿不到征地款,矿场的工人也拿不到工资,他的个人行为甚至会影

<a id="1.2 反讽与悲情的共生"></a>响整个县、整个省的发展。宋老二对于拒迁祖坟的坚持来自于传统中国人对祖先的敬畏以及对土地不可割舍的感情,而在现代社会的飞速发展过程中,市场经济与传统文化不可避免产生出尖锐的矛盾,宋老二因此也成为众矢之的,随着剧情的层层递进,真相抽茧剥丝般地展现在观众面前,人们在大笑之后又陷入了深沉的反思。影片最后,董小凤被警察重重包围,歇斯底里地喊出因痛恨无良奸商而走上了杀人的迷途,从法律角度来看,董小凤受到了应有的惩罚,但他又并非是一个完全意义上的冷血“杀手”,他也存在真情的一面。最终他被击毙时,我们心中生出的不是一种正义压倒邪恶的快意,更多是对于他的同情,情理法往往难以兼顾,导致他结局的原因到底是什么,或许值得社会大众去深思一番。

紧凑的逃杀情节、荒诞的黑色幽默和小人物层出不穷的闹剧,电影《追凶者也》融合暴力、犯罪、爱情等元素,用色调和风格层层升温,在类型电影的融合与颠覆中,进行了全新的尝试,让观众得到了不同层次的观影体验和深刻的寓意哲思。

<a id="

《光荣的愤怒》改编自作家阙迪伟的中篇小说《乡村行动》,是曹保平导演真正意义上的第一部电影作品,据曹保平导演回忆,他第一次看到该作品时就产生了将其改编成电影剧本的想法。《光荣的愤怒》在影片开始就没有设置任何悬念,而是利用五个小标题字幕介绍了黑井村的现状:熊家四兄弟只手遮天,霸占了村里重要的职位,利用职务之便为所欲为,新上任的村支书叶光荣没有任何实权,黑井村村民在长期的压迫之下苦不堪言,叶光荣带领村民反抗的故事。虽然披着英雄片的外在类型,但是曹保平导演在影片中加入了更多的反讽成分,他并没有将英雄主义的元素作为影片的主题,正是这种真实的吸引力表达了他对电影独立性的追求以及他对社会现实的看法与思考。

《光荣的愤怒》以云南农村为现实主义背景,曹保平导演在电影开端采用了漫画式的电影风格,将熊家四兄弟与村民们之间的矛盾一一呈现:狗卵治安主任的职务被撤并被熊老大打了一顿,村会计熊老二欠了餐馆小老板土瓜的账不还, 水根得罪了村长熊老三被推平了房子,村办厂厂长熊老四和大旺老婆偷情。曹保平导演刻意挑选了这四个具有代表性的村民与熊家四兄弟一一对应,一方面交代了黑井村故事发生的原因,另一方面为之后叶光荣的“抓熊行动”作了铺垫,在矛盾冲突焦灼化的程度下,让观众能够快速融入对抗的氛围之中,突出了其电影

风格的个人化特征。熊家四兄弟欺男霸女、滥用职权,黑井村的村民虽然叫苦不 迭,却没有一个人愿意带头反抗,只能继续忍气吞声。这也是因为熊家四兄弟不 仅掌握着黑井村的领导和经济资源,同时作为村长的熊老三与上级领导关系密切, 所以他们才能毫无顾忌地横行霸道,有恃无恐。是视若无睹、默默忍受还是奋起 反抗?这个问题和任务转移到了叶光荣身上,他表面奉承熊家四兄弟,背地里集 结村民,开始筹划如何扳倒笼罩在黑井村的这股黑恶势力。叶光荣将行动落脚地 放在了被熊家四兄弟绑来的两个女人身上,他要当场抓住他们的犯罪证据,但在 动员过程中,村民们之间也不可避免地爆发出了矛盾,村民们面对势力如此强大 的熊家四兄弟心中还是十分胆怯,这次行动十分冒险,如果一旦出现了失误,后 果不堪设想。为了稳定村民情绪,继续实施计划,叶光荣只能欺骗村民说这次行 动受到了上级指示,村民们这才有了一些底气,正式开始了“抓熊行动”。虽然 行动之前叶光荣和村民们也制定了计划,甚至喊出了“打倒四人帮,黑井村有希 望”的口号振奋士气,但真正面对熊家兄弟时,村民还是出现了犹疑、恐惧的状 态,随着计划的败露,叶光荣和村民们也明白团队之中出现了泄密的叛徒,那两 个女人早已被熊老三转移走了,这也直接导致了行动的失败。其实大多数村民都 是抱着侥幸的心理,内心一直摇摆不定,只要恶势力开始反扑,他们在当下必然 会分崩离析,四散逃离,甚至立马倒戈,他们没有雄厚的力量支持,也没有搜查 证据的能力,他们之间的相互猜忌和擅自行动早已使队伍丧失了团结一致的信念。

“抓熊行动”的失败也正是影片的写实之处,同时也在意料之中。影片不仅 抓住了熊家四兄弟与村民们的矛盾,同时也抓住了村民内部之间的矛盾,随着矛 盾的步步紧逼,单线的剧情也呈现出一种跌宕起伏的不确定性。影片最后,没有 一以贯之的现实主义的沉重,而是警察破门而入,扭转了趋向失败的悲剧局面, 熊家四兄弟受到了法律的惩罚,叶光荣成为了黑井村新一任的村长,开始了他廉 政为民的政治生涯。曹保平导演不仅展示出了他深厚的剧本编剧能力,同时对电 影的节奏也有自己巧妙的控制,观众的情绪在情节的紧张推进下也不断受到冲击, 但在戏谑与反讽的电影风格加持之下,又在一定程度上消解了镜头带给观众的紧 张感与压迫感。影片《光荣的愤怒》为观众展现出了一幅真实的现实农村的生存 图景,同时透过真实事件还原事情本质:随着社会主义市场经济体制的确立以及 社会矛盾的复杂性、多发性和突出性,多元化的利益主体开始出现,导致法律在 某种程度上处于一种不完善不健全或不能完全适用的状态,在社会发展过程中被 遗忘的农村正因为法律和正当权力的缺失而笼罩在阴霾之下,以暴制暴的方式是

<a id="1.3 迷失与错位的弥合"></a>否能真正消除农村中的隐患显然是个未知数,这部低成本的小制作显然对人民生存以及社会现实作出了深刻的思考和人文表达。

<a id="

电影创作不仅需要一个好故事,更重要的是要会讲故事,同一个故事由不同的人来叙述,其美学效果和票房成绩可能完全不同。影片《李米的猜想》的剧本灵感来源于一则新闻事件:一位女出租车司机被两个穷途末路的人绑架,在相处过程中,两人放弃了杀害她的想法,在确定女司机不会报警之后放走了她。但这位女司机在挣扎之后还是选择了报警,两个绑架者被捕。女司机心中充满负罪感, 在去监狱探望两人的过程中他们逐渐成为了朋友,最后两个罪犯因在狱中表现良好而提前被释放。“从叙述性讲,叙事赖以生存的是与它讲述的故事之间的关系; 从话语讲,它靠与讲出它来的叙述之间的关系维系生命。”[1]基于此,曹保平导演运用自己强大的编剧功底,在经过五六个月的重新创作后,将原本简单的新闻故事改编成以爱情和悬疑为叙事类型的剧情片,曹保平导演着重表现人物关系之间的矛盾和故事情节上的冲突,提升了影片的张力和可看性。

影片的序幕,出租车司机李米抽着烟不断地向乘客讲述自己消失四年的恋人方文,她嘴里振振有词地念着一串数字,镜头展现给观众的是一个焦虑、暴躁甚至带着一些疯狂的人物。“还是这个城市,四年,什么都没有改变,方文还是躲在我看不见的地方,这个城市,那个城市。曾经我跟他说父母不同意我就绝食, 我等他,我没想过有一天他消失了我会等他。可事实是我等了四年,一直等”, 简单的一段独白以最少的叙事将李米四年来焦急等待的状态刻画清楚。电影开头是一组李米和方文交替出现的驾车镜头,同时,方文的同伴艾菲菲、李米拉载的乘客裘水天和裘火贵也出场了。艾菲菲在车上向方文讲述自己因为戒毒而失去了女儿的监护权,李米拿着方文的照片问裘水天和裘火贵二人是否认识方文,看似无意的开头已经给下文的叙事埋下了伏笔:方文是否和毒品有关?裘水天和裘火贵与方文又是什么关系?紧接着,桥上戴墨镜的诗人跳桥自杀,正好砸在了方文的车上,剧情进入了扑朔迷离的发展阶段。之后裘水天和裘火贵绑架了李米,为了要 2000 元钱买去广州的机票,李米逃脱,被叫到警察局才知道裘火贵因藏毒而死,裘水天则被捕,到此,有关贩毒的事情浮于水面。在警察局里,李米见到了之前因诗人自杀引发车祸而来做笔录的方文,但李米眼前的这个方文却以马冰

[1] [法]热拉尔·热奈特.叙事话语·新叙事话语[M].北京:中国社会科学出版社,1990:116.

自称,坚持自己不认识李米。通过警方对马冰身份的调查,证实马冰的一切身份信息全部作假,裘水天和裘火贵的接头人就是方文,方文身份的暴露既使他面临警方的拘捕,也让他成为了贩毒团伙要铲除的对象。最终方文死了,在被抓捕时坠桥而死,死在了李米面前,李米看了方文留下的录像带,也明白了方文对她的爱是那么深刻,方文铤而走险走上贩毒之路是为了有钱给她更好的生活,故事结局悲伤却也带着一丝温馨。电影最后还有一个尾声,李米站在桥头,微笑着面对着摄像机说出一段话:“……我们都不起眼,没有人在乎我们……”,第一人称的叙述别具一格,叙述声音的介入,不仅是影片的叙事要求,同时也强化了观众的感情认同。

电影中的主要人物都是社会中的边缘群体,他们也代表着现代社会中一群人 的生存状态:李米为了爱情而等待、方文为了李米进入贩毒团队、裘火贵为了三 万块钱身体携毒,他们都有自己的焦虑和困境,他们又必须为摆脱这种处境而获 得自我心中的幸福或成功去进行某种意义上的选择与追寻,但最终他们都被社会 所区隔和抛弃,失去生命和未来。人性和现实撕裂使得叙事自身存在的张力和附 着于叙事意义上的态度直指向造成他们悲剧的根源,他们无一不成为中国社会高 速变动和转型之下异化的牺牲品。难得可贵的是,曹保平导演充分发掘了这些小 人物善的一面,比如裘水天放走了被绑架的李米,而李米在裘水天被抓之后编造 善意的谎言告诉他找到了他喜欢的女孩小香,还有艾菲菲瞒着贩毒团伙帮助方文, 这些情节的设置既完成了对剧中人物的自我救赎,也表现了曹保平导演希望救赎 现实中他人的意图。曹保平导演没有简单地讲述爱情故事,也没有将犯罪和悬疑 作为重要元素突出表现,而是在人物纠葛中展现迷茫焦虑的心理状态,在剧情叙 事上流露对社会现实与底层人物的同情与关注,在保证影片观赏性的前提下,将 个人思考与艺术内涵融入到电影创作中。

<a id="

国产电影的商业化、娱乐化倾向在当代消费主义语境下有过之而无不及,在中国电影票房成绩不断突破,电影发展取得进步的同时,我们应更多地反思电影艺术生态的问题。如何走出唯票房论,转变发展观念,改变影片叙事乏力、创作力枯竭和人文精神内核缺失的困境,成了中国电影不容回避的课题。

曹保平导演电影的主题对现实和人性具有深刻的体察和反思,他将目光聚焦于社会变革中现实的认同困境和人性的善恶冲突之上,并用凌厉敏锐的镜头语言表现在自己的电影中。但同时,导演也深知“类型电影引起满足感而不是触发行动需求,唤起恻隐之心和恐惧感,而不是导致反抗的”[1]。所以在此基础上,曹保平导演并没有彻底将现实和人性之中的善恶好坏对立起来,他的镜头也扫过了温情美好的画面,从而使电影叙事层次更加立体复杂,人物的性格更加鲜明饱满起来,升华了电影主题意蕴。

<a id="

生活真实是文艺之“根”,人文关怀是文艺之“本”[2]。曹保平导演从人道主义的立场出发,将摄影机对准社会底层的边缘人物,他们或是贫苦无靠的农民、工人或是触碰法律底线的罪犯,他拒绝对普通人的生存状态做出绝对性的判断评价,侧重现实和情感的展现。曹保平导演把影片中人物的暴力、谎言等行为作为电影情节的关键,强有力地展现出他们在城乡、阶层挤压下苦苦挣扎的不幸境遇。同时他也在电影中力图展现这些人物内心所体现出的现代性生存焦虑,对他们底层生存状态进行了详细地刻画。

影片《光荣的愤怒》和《追凶者也》都触及到了城乡发展问题,《追凶者也》以矿场拔地而起,挤占农村耕地空间的经济变革为背景,在此基础上说明金钱取代权力在改革中占据了主导作用的社会现状。《光荣的愤怒》同样也展现了在社会经济改革的大潮中,办盐场、修公路等经济活动以及多次出现象征社会改革的火车,而村民们以赌博为娱乐活动也体现了当时农村文化的落后。此外,在影片

《李米的猜想》中,裘火贵和裘水天也都来自农村,并且我们可以从裘水天的讲述中得知,在他们村子里,女性被迫卖身挣钱、杀人赔钱的现象都被合理化,可

[1] [美]尤第斯·赫斯.类型电影的现状转[M]//邵牧君.西方电影史概论.中国电影出版社,1984:32.

[2] 李彩霞.新世纪民生电影创作走势初论[J].当代电影,2015(04):181-184.

<a id="2.1.1 阶层鸿沟的深刻诘问"></a>见在经济文化落后的农村法律意识何其淡薄。

<a id="

“社会学家借用地质学分层的概念,用来分析社会的纵向结构,由于经济、政治、社会等多种原因而形成的在社会结构中不同的社会群体,进而出现社会阶层的概念。”[1]电影《光荣的愤怒》是一部展现农村政变与农村阶层之间的矛盾的现实主义题材影片,熊家四兄弟与村民们之间的矛盾在影片开始就被展现了出来,在熊家四兄弟操控下的黑井村,村民们敢怒不敢言,新上任的村支书叶光荣并无实权,也只能屈从于他们的淫威之下,结局更是营造出了一种“一个渺小的个体在强势压迫下挣扎时,所呈现出来的那种狡黠、犹疑,乃至悲壮的状态。”

[2]熊家四兄弟不断地欺压村民,而被压迫的村民们无力反抗,难以调解的矛盾就

爆发在了这两个实力悬殊的阵营之中,也是这种鲜明的力量对比,为影片之后叶 光荣带领村民奋起反抗做了必要铺垫。在熊家四兄弟的垄断统治下,村民们是选 择逆来顺受还是不屈反抗,村民们的生存困境能否得到改变,是影片所要表达的 重点。这部影片揭示了特定时代语境下农村生活的种种问题,展现了阶层之间的 冲突对抗和现实人性的复杂多变,观众也能在观影之余生出超越影片之外的思考。

熊家四兄弟不仅统治着黑井村,而且也掌控着整个村的经济来源,以狗卵、水根、土瓜和大旺为代表的村民长期被熊家四兄弟欺压,村民与熊家四兄弟之间横亘的差距导致他们敢怒不敢言,所以只能默默忍受,对熊家兄弟唯命是从。压迫者制造了苦难与仇恨,而被压迫者无力反抗,这种实力悬殊的阶层矛盾难以调节。黑井村的村民们代表着市民社会,所以叶光荣只有将他们纳入到自己的联合体中,才有可能反抗熊家兄弟的霸权统治。但在筹划过程中,叶光荣谎称这次行动是受到了县领导张书记的指示,“假指示”坚定了村民们打倒熊家兄弟的决心,这也说明村民们其实并不相信没有实权的村支书,如果缺少黑井村以外的上级主流权力的绝对支持,村民们是不会冒险进行这次行动,这同时也说明,由于长期处在熊家兄弟的压迫与统治下,村民们早已对统治阶层深感不信任。

叶光荣是这场秘密反抗行动中的重要人物,他发起这场“革命”的动机不外乎两点:第一,村民们长期被熊家四兄弟欺压,他作为黑井村的村支书不能对此无动于衷。第二,他本人虽也在村中担任一官半职,但却并无实权,他不过就是

[1] 陈立旭.社会学概论[M].中共中央党校出版社,2005:66.

[2] 余楠.曹保平的愤怒与光荣[J].新世纪周刊,2007(28):118.

<a id="2.1.2 身份追寻中的他者焦虑"></a>熊家四兄弟的工具,并随时有可能被拉出来挡枪,所以他必须争取自己的权力, 夺得在黑井村的话语权。叶光荣先是对村民们进行了思想动员,接着又制定了行动的暗号以及分派了每路村民的人物,这是以叶光荣为首的反抗集团将“革命元素”运用于“革命”中最有力的证据。那行动的突破口在哪里呢?他们对准了两个被熊家兄弟不知道从哪儿拐回来的女人身上,于是在头脑一发热的情况下就开始了他们的革命,开局气势汹汹,但结果不言而喻呈现出一种悲剧的导向。在观众看着村民们惊慌害怕,以为行动失败已成定局之时,警察出现了,所以革命的结局最终还是靠代表国家意志的官方力量扭转了局面,维护了村民们的权益,惩处了村霸。在影片最后,张书记来到黑井村主持村长选举,他告诉村民除了名单上的候选人,只要是村民们投举的满足条件的,都可以成为黑井村新一任的领导, 通过这样一场民主选举,让村民拥有了权利,实现了解放,也让电影的结局呈现出一种主流意识的大团圆。在影片《光荣的愤怒》中,我们除了可以看到曹保平导演对政治权力的隐性描述,还可以看到村民在文化教育观念上的缺失。电影中有两处情节,一是村民们将赌博作为日常娱乐活动,二是村民叶光彩的女儿考大学被认为是没有用的事情,显然村民们没有受到良好的文化教育且文化教育观念处于一种落后的状态。

曹保平导演用一个村庄的暗喻,在影片中极富深意地描绘了农村人民的生存 现状以及脱离时代发展的乡村真实面貌,将自己的认识和思考融入到影片叙事中, 不仅勾勒出底层人民在不平衡的发展环境下残酷的外部条件,也展现了他们内在 贫瘠的精神世界,曹保平导演用戏谑的影调直接揭示了现实社会的本质,将现实 农村的生存困境与发展矛盾展现在观众的面前,以期引起观众思考,具有强烈的 现实意义。

<a id="

进入消费主义时代后,人们更加看重物质与金钱所带来的快乐,人们总是通过外在的附着来确定内在的自我,从外在之物获得自我和他人的认同和肯定。当方文面对残酷琐碎的现实时,他对生活理想化的憧憬瞬间破灭了,没有丰厚的物质基础,爱情对他来说也是遥不可及的奢侈品。由此他改名换姓称自己是马冰, 开始走私贩卖毒品,为的就是建构在恋人李米心中的完美形象,而这种做法使得他在犯罪的道路上越走越远,也让他在对金钱的非法追逐中渐渐失去了自己。方文对自我的逃避和否定,很好地解释了他在外部凝视下,内部主体性迷失的过程。

戴锦华在《电影理论与批评》中写道:“在精神分析的视野中,忘我的他恋,同时也是强烈的自恋。从某种意义上说,当人们坠入情网,感到自己深深地爱恋着对方的同时,人们在爱恋着恋爱中的自己和自己深切、沉醉的爱。恋爱中人在情人那里获得的正是某种终于完满的理想自我的镜像。”[1]所以在方文消失的四年中,虽然他抹去了自己在李米生活里的痕迹,但是他也会出现在李米周围,默默关注着她的一举一动,试图从李米对自己执着的寻找和等待中寻找自我的存在。通过对李米的凝视,方文不断地确证着对方矢志不渝的爱意,从而在李米的情感认同中确立了自身的主体性。

“主体的每一次认同都是在期待、想象与理想化,并内在地化为自我的一种约束后,发现之前的认同是一种误认,然后开始寻找新的认同,而这种不断在认同与破灭之间的重复发展也就是主体的成长过程”[2]。电影《狗十三》讲述了一个 13 岁女孩李玩在成长中经历他人规训后,消解自我、重构自我的痛苦过程。主人公李玩来自于一个离异家庭,因为父母离婚,所以她就与自己的爷爷奶奶生活在一起,但她并不快乐,因为她好像从未获得和感受到过幸福。在学校里,物理是她最喜欢的科目,但她的父亲偏偏给她报了英语兴趣班,这也加深了她们父女俩的矛盾,为了化解矛盾,父亲送了李玩一只小狗,而李玩也渐渐喜欢上了这条狗并给它取名叫爱因斯坦。李玩的爷爷带爱因斯坦出门时,不小心将狗弄丢了, 为了安抚李玩,她的家人又买了一只和爱因斯坦相似的小狗,并且骗李玩说这只狗就是爱因斯坦,对此李玩做出了激烈的反抗并开始偏执地寻找爱因斯坦。李玩疯狂寻找爱因斯坦不仅是因为自己心爱的狗走丢了,而是在爱因斯坦身上,李玩才能感受到真正的快乐与幸福,她在与狗相处玩耍的过程中,也逐渐找到并承认了自我的存在。李玩寻狗被家人看作是不懂事的行为,她的父亲用最原始的方式将李玩“教育”一顿后,李玩承认并接受了另一只狗是爱因斯坦的事实,从这里开始李玩自我身份的建构在他者话语权的压迫下逐渐瓦解。庆祝李玩获奖的庆功宴是电影的高潮部分,也是李玩在他者规训下彻底妥协的体现。在庆功宴上,李玩的父亲为了面子让 13 岁的李玩替他敬酒,李玩内心抗拒着,却又附和着喝下了杯子里的酒。喝完酒后,服务员又端上来一盘狗肉,出乎意料却又情理之中的是,李玩平静地吃下了盘中的狗肉,这一情节标志着李玩在被他者改造的过程中彻底进化成了“社会人”,接受了成人世界的秩序规范和话语规则。电影最后以

[1] 戴锦华.电影理论与批评[M].北京大学出版社,2015:150.

[2] 申朝晖.《狗十三》:镜像映射与症候探微[J].电影评介,2018,(20):32-35.

<a id="2.2 底层生活场中的人性凝视"></a><a id="2.2.1 极端境遇中的人性反思"></a>滑冰场作为故事场景:李玩的弟弟在滑冰的时一次次地摔到地上,但教练却不理 会他的哭泣与求助,所以他只能哭着摔倒又哭着自己站起来。李玩平静地注视着 冰场上的这一切,这一幕像是在告诉观众:在中国式家庭教育下,李玩的弟弟也 终将再次经历和她一样的成长阵痛,最终和她一样在他者的规训下完成“社会我” 的身份建构。曹保平导演将成长过程称为“长大成人必经的艰难岁月”,但是他 没有通过主人公李玩的成长经历去批判中国家庭的教育方式,而仅仅是叙述故事, 展示社会现实面貌,让观众自己进行体悟与反思。

<a id="

很多电影中的叙事主题常常表现为对人性的挖掘和展示,我国许多电影导演如贾樟柯、李睿珺、许鞍华、万玛才旦、张扬等都偏爱用纪实的镜头来描摹人性, 而像曹保平这样的导演则选择将人物置于压抑逼仄的生存空间下,在人物的极端境遇中展现人性的复杂和坚韧。

从曹保平导演的电影中我们不难看出,他对于人性的关注以及关怀时刻存在。在底层人物的刻画上,“曹保平选用了犯罪片这样一种在艺术表达和商业制作上 都相对讨巧的表现形式,犯罪片是能将可看性与艺术性完美结合的片种,能与人 性、社会、历史产生广泛的勾连,在广度和深度上都有掘进的空间”[1]。曹保平 导演的电影多是表现人的多面性,他总是把电影中的人物放置在一种善恶对立的 冲突之中,但随着情节发展,他又会弱化这种冲突,使得结局往往会映出一种命 运的无常和现实的无奈之感,从而实现对人性的挖掘,突出表现人与人以及人与 社会之间的善恶纠葛。

<a id="

电影《烈日灼心》改编自须一瓜的长篇小说《太阳黑子》,电影中对于人性的剖析直击人的心灵。小说中的灭门案是由主角三人所为,后来三个罪犯通过收养女婴尾巴和积德行善做好事的方式来赎罪。但是曹保平导演认为这样的转变是不符合情节逻辑的,他认为能犯下如此恶劣罪行的人,内心必然是极其冷酷和残忍的,所以由穷凶极恶的罪犯转变至自我救赎的人设是不合理的。所以他在电影中又增加了真正的罪犯这一角色,使人性的层变和叙事更具有合理性。影片中有一幕是发生在天桥上,主角之一的协警辛小丰知道队长伊谷春已经掌握了他的犯

[1] 曹保平,连秀凤,唐宏峰,梅雪风,陈雨薇,田艳茹.《追凶者也》四人谈[J].当代电影,2016(10):51-57+100.

<a id="2.2.2 晦暗现实中的人性光芒"></a>罪证据,他只要松开队长的手,自己的犯罪行迹就会因队长的死亡而被消除,但 他还是救了队长,这是他在为自己曾经犯下的错误进行赎罪。另一位主角阿道的 职业是出租车司机,他也会路见不平,伸张正义,但因曾经的过错在面对爱情时 只能选择逃避。最后一位主角陈比觉在结案后本可以选择一种新的生活方式,但 他还是选择了跳海自杀,目的就是给他们所抚养的女孩尾巴一个干净纯洁的成长 环境,三个罪犯的道德形象至此得以升华。我们可以看到宿安水库灭门案那五位 死者的惨状,也能看到辛小丰作为协警,在抓捕罪犯时的不遗余力和无畏不惧, 看到杨自道作为出租车司机的拾金不昧还有见义勇为,看到陈比觉甘愿做“傻子”,一直陪伴在尾巴身边,用亲情守护幼小的女孩。电影中三个人的善良正义被有意 地放大,人性是复杂的,人在极端境遇下关于是非对错的判定,人性的罪与赎、善与恶都不能被单纯地归为人性二元论。在以往的国产警匪片中,我们总是会将 人物形象置于单一化的风格之中,而警察与罪犯通常也处在不相容的对立面上, 我们对结局更是有善有善报、恶有恶报的期待。而影片《烈日灼心》的“灼心” 之处就在于观众的观影视角一直是随着三个罪犯的救赎过程展开的,因而观众会 因为他们受伤而担心,会为他们的生存而忧虑,也会在潜移默化中开始动摇对他 们的看法。电影中三个罪犯的形象早已丰满了起来,他们不是传统意义上罄竹难 书罪恶滔天的杀人魔,而是有血有肉,同样充满善良正义的“普通人”。影片通 过善与恶的碰撞、情与理的冲突、罪与罚的完结,向我们展现了人性的善恶并非 界限分明,人性的复杂也不是一种非此即彼的对立,这种对于人性的表达与诠释 恰恰呈现出了真实的现实社会,也为电影叙事带来了独特的机制与张力。

在影片《李米的猜想》中,方文为了得到李米父母的认可以及完成李米想开超市的梦想,铤而走险走私贩毒触碰了法律的界限;裘水天为了赎出自己心爱的人小香,帮助她脱离苦海,不惜以身藏毒运毒;艾菲菲因为被李米和方文的爱情感动,作为在贩毒团伙中方文的管理者,她在最后选择帮助了这一对恋人。由此我们可以看出,这些触犯了法律的罪犯身上并不只存在恶的一面,他们犯了罪得到惩罚无可争辩,但导演又将他们背后的故事拍了出来,让观众看到了角色存善的一面。导演将角色塑造得真实饱满,展现了人作为个体来说矛盾化、多层次的内心,映射出人性的复杂,凸显了对现实和人文的反思。

<a id="

曹保平导演电影中的人物身上都带着现实社会的影子,从《光荣的愤怒》里

带头反抗的村支书到《烈日灼心》里自我救赎的逃犯,从《追凶者也》里混迹社会的无业青年到《李米的猜想》里为爱执着的出租车司机,这些人物身上都带着鲜明的市井特色,他们生活在社会底层,做着不起眼的事情,他们的存在感也十分微弱。但是曹保平导演将自己的情感和思想注入到这些小人物身上,让他们的形象变得立体多面,他们有着自己性格的局限性,但同样在他们身上我们也能看到率真、善良、勇敢的一面。曹保平导演在其电影作品中成功地塑造起了有血有肉、闪烁着人性光辉的普通人形象。

正如曹保平导演曾说:“我感兴趣的是一种状态。一种渺小的个体在强势压迫挣扎时,所呈现出来的那种狡黠、犹疑、张皇乃至悲壮的状态。”[1]而在影片

《光荣的愤怒》中的村支书叶光荣身上我们正好可以看到这种状态。村支书叶光荣在面对熊家四兄弟时忍气吞声,表面奉承,他私下也打着自己的小算盘。但在自己遭受欺压,目睹村民备受欺辱时,他又有着正确的是非观和善恶立场,于是他发动村民,谋划推翻熊家四兄弟的残暴统治。在整个行动过程中,他有时犹疑怯懦,有时果断勇敢,在他的身上呈现出了小人物在困境中的求生欲和极端状态下左右为难的无措感,人性当中的丑陋和善良都集中体现了。

影片《李米的猜想》一开始,主人公李米身材瘦小、满脸雀斑、肆意散落的头发、若隐若现的黑眼圈、身着宽松的衬衣外套和牛仔裤、娴熟地抽着香烟,向不同的乘客念叨着一串神秘数字,试图在这些数字中寻找到有关男友方文的蛛丝马迹,她的行为和电影一开始抛出的悬念让观众对影片故事充满了好奇。四年的寻找让她精疲力尽,五十四封信背后是她对于寻找方文的执念、对于爱情的执着, 也是她身处于冷漠都市当中的唯一支撑。她在遭遇绑架时可以临危不惧、果断机智地求救并逃生;她在面对与自己体型差距悬殊大汉时也能据理力争,在争吵中不落下风;而见到消失四年的男友时她愤怒又无助,只能歇斯底里地喊叫。她可以没有自我价值、没有社会地位,但她无法放弃对爱情的追逐。这些情节都真实地反映了她热烈、天真、勇敢同时又执着的性格特征。但李米也会在夜深人静孤独痛苦、不安焦虑,这也映射出了底层小人物在高速发展的现实社会中的空洞、无助。除此之外,裘水天这个角色单纯憨厚,他相信所有人说的话,以为只要有钱就可以买到爱情,他为了找到心爱的女孩小香寻遍了大街小镇,当他知道娶到小香的条件是一万块钱时,他便和同乡的裘火贵一同来到城市,不顾生命危险在体内携带重量超过五百克的海洛因。小香是他心里美好的希望,也是他对幸福生

[1] 余楠.曹保平的愤怒与光荣[J].新世纪周刊,2007(28):09.

活的憧憬。

影片《追凶者也》中的修车工宋老二脾气执拗,性格有些孤僻,他原本与猫哥产生过矛盾,但是在猫哥遇害后,为了洗脱自己的嫌疑他开始了寻凶之路,很快他将目标锁定在了偷走猫哥摩托车的王友全身上,他在误认为王友全是凶手的情况下横冲直撞到王友全家中抢夺猪,拉到集市上变卖换钱给猫哥的家属,他的这一行为也展现了他温情善良的一面。另一位人物王友全在刚出场时的形象的是一个顶着一头黄毛,游手好闲的无业青年,甚至有住过监狱的经历,我们很难将这样一个人物形象与正义、善良联系在一起。他偷走猫哥的摩托车企图出逃时, 得知自己被诬陷为了杀人犯,他又折返回去,为宋老二提供了重要的杀人证据, 在杀手董小凤威逼利诱之下,他也未曾出卖宋老二。王友全不是一个完美的人, 但也正是这种不完美,更加让他在生死面前的重情守信显得难能可贵,正如他们影片中始终信奉 “出来混的,要有诚信”。

曹保平导演电影中塑造的人物符合普罗大众的审美观念,他让有缺陷但是形象鲜活的小人物实现了真正的落地,就如同现实生活中的普通群众一般,没有高高在上,也没有随波逐流,他们是一群有血有肉、有情有义、高尚与卑劣并存的人。曹保平导演并不采用二元对立的方式塑造的人物形象,而是努力将每一个人物都塑造得十分生动立体,能让我们在真实饱满的人物印象下看到了温暖纯净的人性,在苦涩的现实中点亮一束人性之光。

<a id="

多年来,曹保平导演以其独特的情怀和执着的坚守在创作中践行自己的艺术追求,他不被时代的洪流所裹挟,也不被外界的声音所干扰,他心无旁骛地做自己的电影,始终保持着个人化的独特风格。他善于拍摄剧情片,并且影片类型丰富、叙事策略精彩,常常在叙事之外,对影片意境进行渲染,对情感心理细致描摹。曹保平导演也偏爱运用镜头语言来传达的某种思想或主题,在他的五部电影作品中,曹保平导演均采用了独具匠心、大胆新奇的视听元素,观众在一场场视听盛宴中获得审美享受,为其艺术功力所折服。他偏好使用方言,方言的使用不仅增加了影片的真实感,也使影片具有浓烈的地域特色;除此之外,曹保平导演也擅长通过精心设计的配乐使他的影片蕴含独有的味道和节奏,增加影片的律动感;同样字幕的使用也对重新建构电影叙事具有一定作用。由于曹保平导演热衷于采用类型模式拍摄剧情电影,为了营造逼真的电影质感和紧张故事气氛,他追求具有纪实风格的镜头,长镜头和手持摄影的方式不仅表现了影片中人物内心的矛盾和艰难处境,而且也带给观众一种置身于现场的感觉。

<a id="

探明叙事策略是成功建构影视故事的重要前提,更是彰显导演个性化自我表达的最主要途径。曹保平导演始终坚持遵从于电影叙述技巧和艺术品质的复归之心,试图通过自己对电影创作实践的不断探索与改变,突破我国传统电影叙事策略的桎梏,其影视作品引领着受众在极具独特鲜明的个人叙事风格中,观照更为复杂立体的人性层变,体会更具多样性的叙事表达魅力,在直面冲击的观感中潜移默化影响着中国电影观众的观影心理和审美心态。以下通过对曹保平导演电影作品的细致分析,系统把握其叙事策略。

<a id="

从《光荣的愤怒》到《李米的猜想》,曹保平导演将镜头从云南农村的政治题材延伸到云南城市的爱情主题中,个体的情感、记忆和思想被隐蔽在影片中的平民视角之中,他成功完成了隐藏自我的他者叙事,形成了个人化的叙事结构和叙事策略。

<a id="3.1.2 情节巧合的戏剧性"></a>在《光荣的愤怒》中,曹保平导演对于暴力和性的描绘都特别隐晦,他说:

“我又希望自己能够很小心、很准确地去控制和把握住这种分寸。这种黑色它不 会影响影片在节奏上的凌厉感,但在某种程度上,却可以消解由于镜头的强迫所 带给观众的烦躁或不适,所以这部影片在情节乃至细节的构成上,我们始终在寻 找那种黑色的味道。”[1]熊老大殴打狗卵,熊老四和大旺的老婆偷情、强暴秀凤, 熊家四兄弟囚禁妇女等情节所显露出的暴力和性的内容几乎都被淡化。从秀凤父 亲的口中我们得知,秀凤因为考大学落榜而变得有些疯癫,在影片中,曹保平导 演给了秀凤两个单独的镜头:一个是她独自坐在高高的草垛上的全景镜头,另一 个就是她被熊老四侵犯后,有一个背部全裸的特写镜头。镜头的荒诞意味模糊了 故事与意识形态之间的严肃气氛,却是对秀凤这个人物痴傻特点最为直接的描述, 也是对农村人民生存方式和生存状态极富深意的描摹。在影片《李米的猜想》开 头,出现过一个仿佛与影片格格不入的人物——一位坐在天桥栏杆上带着墨镜的 长发诗人,他在纵身跳下桥之前念道:湖底对自己是无底的,岸对自己也是无岸, 它的水对自己也是不湿不干的,它的波浪也不感到单一或个别,这些波浪在既不 小也不大的石头周围,对自己那轻若无闻的轻声细语,轻声细语……[2]诗人用文 字描述社会中的困惑与死亡,而诗人也选择了死亡,隐喻性的诗歌不仅表达了诗 人内心的精神困惑,也是对现代社会中人们精神世界的探讨,曹保平导演借诗人 之口,将个体认知隐藏在诗人身后。无论是高考落榜的秀凤还是认为死亡是飞翔 的诗人,他们都是被脸谱化了的人物,是曹保平导演在追求现实原则的同时隐藏 自我意识的叙事表现手段。秀凤与诗人的一疯一死实则在纪念曹保平导演心中真 正的、被隐藏的理想与情怀,个人的人文表达与思考游走于电影叙事结构之间, 形成了隐藏自我的他者叙事风格,值得电影人思考与借鉴。

<a id="

所谓“无巧不成书”,曹保平导演擅长运用情节的巧合建构叙事,戏剧性巧合所营造的生活之无序与荒诞,常常可以引发黑色幽默的艺术表达效果,它通过扭转与改变影片的故事走向,凸显出人生无常和世事难料的宿命感,反映当下复杂多变的社会现实。

在电影《李米的猜想》中,李米、方文、叶倾城、裘火贵和裘水天、跳桥诗

[1] 余楠.曹保平:小心翼翼,并荒诞着[J].新世纪周刊,2007(28).

[2] 出自波兰诗人辛波丝卡的诗《用一粒沙观看》.

人本是没有生活交集的人物,却因为种种巧合,他们的命运交错缠绕在一起,多条人物线索交织构建起一个完整的故事。李米两次搭载裘火贵和裘水天并被二人绑架,她逃走之后向警方报警,后收到警方传唤到警局帮助侦破毒品案件才知道裘火贵与裘水天二人与贩毒有关。而在警局里,李米遇到了自己消失四年的男友方文,两人在警局的偶遇实现了从李米一人的叙述视角到两人线索的合体,而在警方之后的调查中我们知道方文就是裘火贵和裘水天的毒品接头人,李米的“猜想”就在这些巧合中一步步变得明朗。而影片中最荒诞的巧合发生在一座“桥” 上,先是影片开头诗人毫无征兆地从桥上跳下,坠落在方文车上,后是影片结尾方文走投无路从桥上跳下,坠落在李米车上。类似的巧合前后两次出现在这座桥上,“桥”成为了故事转折的标志性场景。戏谑性的巧合不仅将毫无关联的人物命运串联起来,彰显了强烈的戏剧冲突,同时也体现了世事人生的无常和一种荒诞化的宿命感。在影片《烈日灼心》中,巧合的设置主要体现在人物关系上,巧合的运用既暗示了故事最终的走向,在叙事方面也彰显了故事发展的戏剧性与张力,人物视角下的多线性结构自然地串联为一个情节紧密的统一体。出租车司机杨自道在雨夜被搭载的乘客绑架勒索时,碰巧遇到了新上任的警队队长伊谷春, 而在他见义勇为的时又偶然与伊谷春的妹妹伊谷夏相遇相识,他无法正视和面对伊谷夏的爱意,也无法摆脱伊谷春对他的怀疑,这样的矛盾设定似乎就暗示着他悲剧的命运。协警辛小丰的顶头上司伊谷春恰好是当年负责水库灭门案警察的徒弟,而伊谷春也接手了水库灭门案的调查,并在蛛丝马迹中逐渐锁定了嫌疑人辛小丰。就像杨自道曾说的:“那么多巧合都撞在他身上,那个姓伊的真是那家人派来索命的啊”。巧合的设置将人物与情节紧紧结构在一起,冥冥中透露出的宿命感显示出人物对现实的无力挣扎,导演在“法网恢恢,疏而不漏”的戏剧性巧合中完成了对社会和人性的思考,加深了观众的观影印象。再如电影《追凶者也》分别以修车工宋老二、古惑仔王友全、杀手董晓凤三人的平行视角进行讲述,借由突转手段的巧妙设置,将看似并不相关的三个平行视角的故事线围成一个多线性环状叙事结构,并利用多重视角的叙事结构,将一个原本单一线索的错杀案件发展成多重悬念的叙事网络,给情节的发展赋予了动态的“曲线美”。因为修车工宋老二之前与猫哥发生过摩擦,所以在猫哥被杀害后,宋老二就被当作了第一嫌疑人。为了摆脱杀人嫌疑,宋老二毅然踏上了寻凶之路。阴差阳错之下,宋老二在杀手董小凤的西装里发现了自己的照片,他恍然大悟,原来自己才是杀手的真正目标,而猫哥是被误杀的。情节的转折改变了事情的发展方向,将故事的冲

<a id="3.1.3 观望中暴露的意识形态"></a>突转移到了宋老二身上,制造出了荒诞不羁的喜剧效果。随着事情真相被一一点点被揭开,曹保平导演也将电影的叙事主题上升到了现实社会和复杂人性的问题上。电影中巧合的安排虽然打乱了叙事的时空顺序,但是严密的逻辑性又使事件环环相扣,情节合情合理。人物的经历跌宕起伏也塑造了电影的真实感和立体感, 增加了戏剧性和可看性,让观众产生人生无常的慨叹感触,具有极强的代入感。曹保平导演对于巧合的运用不仅凸显了矛盾节奏,也让故事情节高潮迭起,呈现出独特的叙事策略和新的美学价值。

<a id="

主流意识形态与犯罪类型电影之间存在着较为微妙的关系,这类题材中所包含的内容有时较为暴力血腥,可能会对社会造成一些负面影响,所以我国电影审查机制一直对犯罪类型片更为敏感。曹保平导演的作品涉及了犯罪片的类型及元素,那么影片中所体现的意识形态也自然而然成为了重点关注的对象。曹保平导演执导的商业类型片并没有将批判主流意识形态作为使命,相反他的影片迎合了意识形态等方面的有关要求,这种将主流价值观纳入自己叙事框架的模式也成为了他影片的特定风格。

在电影《烈日灼心》中,由于杨自道带着辛小丰和陈比觉去邻居家里玩耍, 之后他们三人又被带着去讨债,因而卷入了一场灭门案件中。陈比觉本人虽然并未参与任何犯罪行为,从法律上讲他也并不需要承担任何法律责任,但是内心的道德谴责使得他无法置身事外。在七年的逃亡生活中,他日日承受着良心的煎熬, 活在悔恨和恐惧之中,哪怕在结案后他依旧选择了跳海自杀。陈比觉这一人物形象就是在主流意识形态影响下,情感大于理智、情理大于法理的典型代表。

在电影《烈日灼心》中,意识形态直接表现为法律对人的强制约束力,在法律制度的震慑下,犯罪行为无处可匿。辛小丰、杨自道、陈比觉三人在逃亡中隐匿身份,心惊胆战地艰难生活,并且收养女婴尾巴,一直拼命做好事。他们不仅是为了对自己的行为赎罪,从某种程度上也是对法律的畏惧,他们害怕法律这种意识形态的暴力制裁。尽管七年来他们不断救赎自己,但内心深处的痛苦没有随着时间的流逝减少一分。因为辛小丰强奸受害人致死是既定的事实,从法律层面上讲,他有罪,因为讨债,辛、杨、陈三人又被牵扯进灭门案中,尽管不是真正的凶手,但是他们这一中间环节上起了外力推动的催化作用,从而间接导致了被害人的死亡。另外作案后三人也没有主动去自首,也使得他们内心惴惴不安、终

<a id="3.1.4 封闭空间内的窥听私欲"></a>日惶恐,这些都是犯罪事实,是要受到法律的制裁的,而这种制裁是他们所担惊受怕的,这种制裁可能会使他们更加不自由甚至付出生命的代价,所以他们不敢去面对。

在影片中,兄弟三人从来没有想过明天和未来应该怎么生活,他们不敢交女 朋友,总是租住在偏低的地方,每天都在为自己的罪行会不会有一日东窗事发而 担忧,他们已经完全丧失了正常生活的能力。辛小丰每次执行任务都不顾自己安 危追击罪犯,在旁人看来他已然具有了当一个好警察的品质,但他宁愿干薪水微 薄的协警也不愿进入到警察队伍中,因为在当年犯罪现场中找到了他的一枚指纹, 从他习惯用手指摁灭烟头这一细节就可以看出他就是想毁掉指纹,销毁自己的犯 罪证据。在队长伊谷春开始对他怀疑并调查他时,辛小丰又制造了自己是同性恋 的假象,想以此洗脱自己强奸杀人的嫌疑。出租车司机杨自道遭遇打劫时也不敢 向警察透漏半点风声,见义勇为受伤时也不敢去医院包扎,甚至不能勇敢地面对 和追求自己的爱情,而陈比觉更是装疯卖傻七年之久。他们在逃亡的旅途中早已 丧失了自我,没有正常人的七情六欲,伴随他们的只有担心和恐惧,他们活着的 唯一希望与寄托给尾巴一个健康平和的成长环境,以获得内心片刻的安慰,实现 自我的救赎。

影片《光荣的愤怒》同样也彰显了意识形态的权威,在影片结尾代表正义力量的执法警察从天而降,遏制了以熊家四兄弟为首的恶势力,正义得到了彰显。但是有人对此提出了质疑,认为警察在影片中角色的缺失与天降正义存在叙事上的矛盾,但在曹保平导演拍摄类型片中,警察从来没有在他的影片中充当叙事的主要推动力量,所以这种缺失是无可厚非的,因为执法力量始终潜伏在正面表现的剧情背后,被打破的秩序会被重新建立起来,意识形态的权威最终会得到确认, 这也是曹保平导演电影作品中非常重要的特点。

<a id="

在一部电影作品中,人物的内在动机会影响他的外在行为,从而改变剧情走向和叙事节奏,产生一定的戏剧性效果。典型的类型电影一般选用扁平人物作为主人公,然而在与“窥听欲”有关的电影中,人物的性格较为复杂,身上一般会带有一些悲剧色彩,因此这类型的电影主人公通常是圆形人物。针对怎样塑造圆形人物,构建人物维,麦基的理解是“维是指矛盾”,狄德罗也有过类似的解释, 他认为人是一种力量与软弱、光明与渺小的复合体,这不是在责难人,而是为人

<a id="3.2 本土化的视听语言"></a>下定义,所以塑造多面性的圆形人物更符合现实逻辑,也更便于达到叙事目的。窥听者对窥听客体的好奇总是有迹可循,而不是无缘无故产生的,内在的不

平衡外化为窥听欲,借助这一行为指向人物内心的阴暗面。在电影《烈日灼心》中,曹保平导演营造了一些“有意味的形式”,卓生发这个角色就充满了这样的形式感,并为电影构建了另一种表达空间。在电影中,卓生发作为房东,他的“窃听”的行为是一种冷静、克制的隐喻,他通过窃听、窃视极力发现别人身上的恶来证明别人并不比自己善良,以求得自己内心的安宁。当辛小丰三人租住他的房子时,他的好奇心被引发了。但曹保平导演没有过多的表现暴力、血腥等充满视觉快感的内容,而是通过卓生发窃听辛、杨、陈三人在出租屋内的充满暗语的对话,让三人的活动处在紧张而局促的氛围中。辛小丰记录在笔记本上的那串神秘的数字更是让卓生发沉溺其中,这都加重了卓生发的窥视欲,这一情节产生的作用是隐秘而意味深长的。从视听语言的角度来看,它不仅提升了观众的注意力, 给人带来了强烈的感觉冲击,也使人们有意识地将自己的情感投入进去,从而促进剧情的发展并满足观众的窥听欲。

由于窥听这一行为具有不可告人的特点,所以窥听者大多需要有一个隐藏性较好的地方进行偷窥行为。一般来说,他们会有一个固定的空间,比如《烈日灼心》中房东卓生发的卧室、《李米的猜想》中方文的天台。在包含生存空间意味的同时,也与“窥听者”的内心世界形成暗合,这种生理与心理的双重空间以个人的内心为起点,逐渐向外发散,社会性的剔除与剥落满足了对自我反省内在空间的搭建,因而对他来讲是绝对私密且最安全的;与此同时,空间上的局限带领观众进入一种局促的同步审美中,在这个空间里,观众无法再自如地展开上帝视角窥得事物全貌,也就更容易将自身带入窥听角色之中,相伴而来的熟悉与共情触发了主观的审美体验,使观众更易感知人物的心理冲突与内心变化,于是在这种受限的“看与听”里,观众无所察觉地默认了事物在“窥听”与真相之间潜藏的距离感。

<a id="

电影作品就是通过视听语言就是把想象中的事物转换成为荧幕上可见的形象呈现给观众。曹保平导演更注重对叙事策略的把控和艺术风格的追求,因此对视听语言的运用略显逊色。但在电影创作过程中,他把多种地域方言、直观表意字幕以及原创主题音乐等元素恰当地安排到影片中,视听语言的运用在支撑叙事

<a id="3.2.1 边缘差异的方言"></a>和凸显主题方面发挥着不可替代的作用,也呈现出了较为稳定而鲜明的风格化特征,显现出独特的艺术价值。

<a id="

方言的运用是曹保平导演电影语言的特点之一,在电影作品中使用方言不仅能够使叙事更具感染力,也能使人物与真实自然的生活环境相贴合。陕西方言、东北方言、四川方言、云南方言以及昆明和台湾普通话等语言类别都在曹保平导演的电影中出现过。曹保平导演在《追凶者也》上映之际接受北京电影学院采访时曾表示:“当时剧本打动我的也是四川方言,这是一部现实主义电影,真实、有感染力、生动是最起码的。”[1]方言作为自带地域性的视听元素,出现在现实主义作品中,确实更有说服力和真实感。

电影《狗十三》是一部现实主义的国产青春片,从 13 岁女孩李玩的内聚焦视角出发讲述她在青春成长过程中不断被家庭和社会所规训,在自我反抗中逐渐妥协的故事。在电影中,李玩的父亲、继母和爷爷奶奶都讲着一口纯正的陕西方言,而李玩说的则是普通话,表面上看是代际之间的文化差异,实际反映的是李玩和其家庭之间关系的隐喻。方言的隐喻特质将李玩和她家庭之间的对抗关系以一种生活化的方式具象得表达了出来,将导演所要讲述的影片核心内容生动形象地加以诠释。在影片《烈日灼心》的结尾,王砚辉饰演的犯罪嫌疑人展示了一段三分钟的认罪陈述,冷漠的表情,麻木的语气,再加上接地气的方言,王砚辉成功将凶手冷血残酷的性格特征呈现出来,他自然的语言节奏再加上接地气的云南特有的粗口方言,将凶手的作案过程和作案心态完整还原,这段表演因为云南方言的加入显得更为真实有力,观众甚至以为这段纪实表演才来于真的审判录像。

方言除了能增强电影的叙事性功能之外,它的地域特征天然地带有文化认同和身份认同上的差异。影片《李米的猜想》的拍摄背景在云南城市中,李米和警官叶倾城说的都是普通话,与裘火贵和裘水天使用的云南方言形成了语言上的差异,表明了在以普通话为代表的城市文化主导下,以方言为代表的乡村文化被边缘化的排斥状态,两种文化之间形成的城乡冲突也暗示了裘火贵和裘水天最后的悲剧命运。《光荣的愤怒》在云南黑井村实地拍摄,全片使用的都是云南方言, 构建出了真实憨厚的村民群像和落后封闭的乡村缩影。《追凶者也》里的杀手董小凤说的是东北方言,他从东北地区远赴西南边陲,却依然无法与时代相融合,

[1] 吴冠平,曹保平.过与不过的边界——曹保平访谈[J].北京电影学院学报,2016(05):19-25.

<a id="3.2.2 直观表意的字幕"></a>语言环境的疏离暗示出其边缘化的社会底层身份和必然的悲剧性结局。

方言既能够塑造立体人物形象,又能使电影更具纪实性与思想性。曹保平导演在电影中对方言的自觉选择不仅体现出他对电影叙事的精益求精,也展现出他对真实中国地域的热爱,对文化与生命之本的眷眷之心。

<a id="

电影中的字幕一直是观众理解影片的主要形式,影片中人物的对话、旁白都属于字幕的一种,但本节讨论的字幕具有介绍人物、提示情节和转换场景的作用, 兼具视听的表达功能。曹保平导演对字幕的使用是他个人化叙事风格最直接的表现,他试图利用具有直观表意功能的字幕重新建构影片的叙事结构。正如导演本人所说:“如果完全不出这些字幕,可能片子的指向性没有这么明确。有些观众对这些字幕感到不舒服。我回头看也有别扭的地方,这些字幕把我的态度和立场带出来了,好像我是一个智者。”[1]在曹保平导演的五部作品中,电影《光荣的愤怒》最具代表性,影片以字幕分割叙事,每一条字幕的出现对场景空间的转换和情节的发展走向做了简要介绍,字幕代替了人声台词并不意味着削弱了视听语言的表达功能,曹保平导演对字幕的使用让文字实现了从标识到具备表意、评价的功能性转变。

在影片《光荣的愤怒》中,曹保平导演多次使用字幕,对人物所处的环境、人物性格以及人物动机进行介绍概括,通过字幕对故事走向进行暗示,并巧妙地完成了影片场景的转换,推动了故事的情节发展,字幕与声音相结合形成的视听形式使得这部影片在叙事上别具一格。

“熊老大对着狗卵的嘴巴放了一个大响屁 ”,“熊老二是村里的会计,他总是怕亏欠别人”,“熊老四是村办厂厂长,隔三差五他得搞搞运动”,“熊老三是村长, 他是个非常有原则的人”,这四条具有反讽意味的字幕简明扼要地介绍了熊家四兄弟的人物特征、行为以及在村里的地位,为之后村支书叶光荣带领村民反抗这一情节埋下了伏笔。在介绍完熊家四兄弟之后,接着出现“支书叶光荣想把熊家兄弟一口吃掉”的字幕,这一句话预示着支书叶光荣有意推翻熊家四兄弟一手遮天的统治,简明直白地介绍叶光荣之后的行为动作,推动了情节的发展进程。叶光荣想要改变黑井村的现状,势必要进行反抗和斗争,但是曹保平

[1] 陈咏.《狗十三》:现实主义的青春挽歌[J].电影艺术,2013(06):18-20.

<a id="3.2.3 双重韵味的音乐"></a>导演考虑政治意识形态,弱化了对暴力斗争的渲染,用喜剧的表现形式结构出紧张的叙事氛围。字幕“土瓜想做‘叛徒’”具有一语双关的作用,一方面暗示土瓜打入敌人内部做了卧底,为叶光荣通风报信,使反抗行动能够顺利进行。另一方面也说明土瓜在接受上级张书记的电话后,立场发生动摇,开始怀疑叶光荣, 这也为行动的失败做了情节上的铺垫。“狗卵闻不得狗肉”预见了故事的走向将以失败告终,字幕、画面与“咕噜咕噜”的拟声音效叠加出现,直观地传递给观影者如下信息:狗卵因闻到了狗肉的味道,看到了大把的钱财,经受不住诱惑, 不顾众人反对鲁莽地冲进熊家兄弟的家中,直接导致了行动失败。但当观众在为此次行动失败遗憾叹息时,又忽然出现“这可谁都没想到”的字幕:警察的忽然出现扭转了村民反抗行动的败势,以支书叶光荣为首的村民成功地打倒了熊家四兄弟的统治,在这场对抗中取得了最终的胜利。影片最后一条字幕“一年以后”, 故事实现了完美的转场,暗示支书叶光荣在接受改革教育之后由民众选举成为了村长,实现了自己的政治目的。综上所述,具有直观表意功能的字幕能够在打破故事悬念的同时不减弱观众的好奇心,暗示情节的发展方向,虽然打断叙事的进程,但是它突出表现了语言信息的定位功能,具有明确的指向性,传递出影片画面不容易传达的信息,便于观众进一步解读影片的言外之意。

<a id="

电影是视听的艺术,只有音乐与配乐画面产生联系时,才能起到加强影片节奏的作用。电影中的音乐按照形态特征可分为配乐和歌曲,配乐主要包括主题、场景和背景音乐,一般利用无词歌和乐器曲来展现人物情绪,推动情节发展,歌曲与配乐不同的是,歌曲有歌词,所以在情感表达上更具有指向性。曹保平导演在电影音乐的选择上具有开放的艺术态度,也体现出了独特的音乐审美。

电影《李米的猜想》获得了第 46 届台湾电影金马奖最佳原创音乐奖,电影中的音乐不同寻常,独具特色。窦唯是该片主要的作曲人,独特的音乐风格在深化影片创作主题、渲染人物心理,推动剧情发展和调动观众情绪等方面有重要作用。窦唯的音乐作品大多体现了对社会及个体生命的关怀,但影片的主题曲《窗外》逐渐淡化了窦唯艺术追求中的反叛、呐喊与无奈,呈现出一种灰色的抒情:

“窗外天空脑海无穷/我早已忘怀是从哪里来/也只能相信你比我明白/看那天边白云朵朵片片/就在瞬间你出现在眼前”,从歌曲中我们感受到是自我的迷离和缥缈彷徨之感。对应到主人公李米的内心世界,这种歌像是她的恋爱独白的印证,

<a id="3.3 镜头语言的编码"></a>句句倾诉了她对方文的等待和在爱情中的迷失。李米被裘火贵、裘水天绑架后在加油站加油时出现了一段节奏紧张的配乐,实施绑架的二人和被绑架的李米之间的对立关系显得更加明显,紧张的音乐表现出了李米想求助想逃脱但又无可奈何的内心世界,展现了裘水天和裘火贵害怕绑架事实败露的焦灼心态。同时配乐也抓住了观众的视线,让观众不由自主为李米的处境忧心,他们的情绪不着痕迹地沉浸到了紧张的氛围中。影片结尾李米在警局看到了方文偷拍她的生活记录和方文对她情感告白的一段录像,镜头在李米面部特写和方文拍摄的影像之间来回切换时,响起的是一段具有民族特色的原生态配乐,这段配乐在听觉上渲染了视觉上言之未尽的部分。李米看着方文留给她的录像时哭时笑,而这段配乐的出现就像是将两人之间遗憾又无奈的爱情娓娓道来,配乐与画面的完美结合不仅赚足了观众的眼泪,也让影片的内涵更加丰满。

《李米的猜想》从女主角李米的第一视角出发,更像是一部有关李米本人意识流的记录。影片表面上是由一系列充满悬疑和无常的离奇事件构成的,但其追求的内核却是纯净与平和,所以李米的遭遇虽带有对现实的讽刺,但对她精神世界的刻画更有发人深思的意味,而音乐就是一个非常重要的手段。观众直接从荧幕上看到的李米的遭遇以及她情绪上的喜怒哀乐是肉眼可见、实在可感的,但李米的精神世界是虚的,是需要观众去揣摩和想象的,音乐就填充和弥补了这一部分空缺的心理空间。综上,电影中独特且恰当的音乐风格对电影叙事和情感表达具有重要的作用,并且强化了影片的社会意义。

<a id="

“影视艺术的综合性,最终是由摄影来完成的。无论是导演的构思、还是表演服装,化妆、道具、场景等具体创作,都是通过镜头所摄取的画面来体现的。”

[1]所以,摄影形式的选择在很大程度上决定了电影作品中人物的心理活动、艺术

的表现手段以及叙事的结构层次能否完美地展现出来。曹保平导演的电影作品有很强的动态感,一方面得益于他多用强烈的矛盾冲突使故事情节呈现跌宕起伏的节奏感,另一方面则归功于影片中极富冲击力的镜头。曹保平导演在其电影作品中大量运用了长镜头和手持摄影的拍摄方法,通过镜头语言营造叙事氛围,体现了其电影纪实性的美学特征。作为有自觉构图意识的导演,曹保平导演的很多镜

[1] 陈卫平.影视艺术欣赏与批评[M].上海:上海古籍出版社,2003.133 .

<a id="3.3.1 长镜头的无声投射"></a>头都从构图布局出发,用流畅的摄影机运动为我们很好地展示了场景空间。

<a id="

安德烈·巴赞最早提出了长镜头理论,在此后的电影发展过程中,长镜头理论为电影艺术建构起了新的美学价值。与短平快的蒙太奇组接镜头不同,长镜头的拍摄方式保持了时空的统一性和动作连贯性,体现了叙事的真实感,同时也能够让观众主动地感知和挖掘影片画面的多义性。贾樟柯导演的电影《三峡好人》在影片开头就是一个经典的三分钟长镜头画面,镜头不间断地展示了渡轮上的众生群像;冯小刚导演的电影《芳华》用长镜头展示了震撼残酷的战争场面;奉俊昊导演的电影《汉江怪物》通过运动速度极快的长镜头上演了一场怪物追逐人类的奔逃戏码,带给观众置身其境的惊悚感。曹保平导演在电影中也擅长运用长镜头,但他更多地是用长镜头描摹生活的真实形态和人物的情感心理,这种拍摄方式减少了导演对场面的主观调配,并有效暗示了人物、场景以及情节之间的隐秘关系,从而达到独特的美学价值。

从曹保平导演的每部电影作品我们都可以看到他对长镜头的使用,他通过连续的画面拍摄最大程度地凸显影像的真实,保持行动和情节的完整性。例如在影片《光荣的愤怒》中,曹保平导演运用一分半的长镜头拍摄了熊家四兄弟发生争吵的一场戏,镜头前后两个部分分别采用了平拍和俯拍两种形式,俯拍视角的压迫感不仅让观众切实感受到熊家四兄弟对黑井村权力的掌控,也让叙事笼罩在一种充满犯罪与阴谋的黑暗气氛之中。在影片高潮部分,叶光荣带领村民到熊老三家里搜查被绑架的女人时,一处两分钟的长镜头进一步揭示了影片的主题。在这两分钟的长镜头中,通过熊老三与支书叶光荣的对话可知熊家兄弟绑架两个女人的原因以及支书叶光荣对整个事件的把控失利。影片《光荣的愤怒》中两处长镜头运用熟练自如,一气呵成,不仅完整交代了故事的发展进程,刻画了人物特征,也巧妙地渲染了故事氛围,暗示了情节走向。

曹保平导演最出彩的一次长镜头拍摄出现在电影《烈日灼心》中,长达 3 分

50 秒的长镜头展示了辛小丰注射死刑的全过程,真实地刻画了人物被注射药物之后的身体反应、面部表情以及心理状态。曹保平导演在谈到这场戏时也提到:

“其实(龙标版)画面是不完整的,我那个镜头拍下来是 3 分 50 多秒,是一个长镜头一气儿拍下来的,从针扎进去开始拍,然后一直拍到邓超的脸,然后再从邓超的脸再回到注射画面,因为先要注射一针镇静剂,然后再注射毒药,然后镜

<a id="3.3.2 手持摄影的叙事驱动"></a>头摇到那根管子,再摇到执行死刑的法医,他去摁那个开关,让两管子毒药挨个注射完,再回到邓超的脸上,他离去的整个过程,那个镜头拍完,确实是很震撼, 看得都喘不过气儿来。……”[1]这个长镜头完整地记录了辛小丰的死亡过程,形象地刻画了辛小丰由紧张恐惧到慷慨赴死的心理转变,营造了惨烈悲情的叙事气氛,带给观众震撼的真实感与强烈的视觉冲击力,也成为影片《烈日灼心》场面调度中的亮点。

而在电影《李米的猜想》和《狗十三》中,曹保平导演使用了更加生活化的长镜头。在《李米的猜想》影片结尾用近景长镜头拍摄了一段李米对于往事回忆的独白,伴随着她的娓娓道来,感伤的情绪也萦绕在观众的心间。同样在影片《狗十三》的最后,曹保平导演采用了一个长镜头:没有与小狗爱因斯坦相认的李玩握着爱因斯坦的脖套哭泣,紧接着长镜头缓慢移动,画面定格在了已经破损的寻狗启示上。真实地展现了李玩在成长过程中所经历着的“阵痛”,体现了李玩隐忍压抑的复杂心情。

<a id="

手持摄影即是在摄影技术中以人体自身作为主要支撑元件而形成的摄影类型[2],在早期的电影拍摄中,摄像机体积大且笨重,所以只能采用固定机位拍摄的方式。随着科技发展,摄像机也经历更新换代,变得更加轻便,拍摄能够不受时空的限制,这就让手持摄像有了实现的可能,也让电影的叙事表达有了新的表现方式。在曹保平导演的每部电影作品中,我们几乎都能看到他利用手持摄影拍摄的镜头影像,这种拍摄方式更能捕捉真实生活的动态效果,从主观视角感受人物的活动轨迹,使观众极具带入感。

曹保平导演通过手持摄影的方式,“实现叙述干预,干扰文本的平滑流动, 打破我们的感知常态,延伸对角色和事件的理解”[3]。具体到影片中,《烈日灼心》虽然采用了手持摄影的拍摄方式,但影片镜头画面并没有出现大幅度的晃动和倾斜,所以并未缺乏应有的电影感。主角辛小丰、杨自道、陈比觉三人水库杀人后慌张逃跑,手持镜头跟随三人的逃跑轨迹一路拍摄,慌乱感和恐惧感扑面而来,对观众也造成一种紧张的心理压迫。辛小丰在逃亡后成为了一名辅警,而他

[1] https://

[2] 黄靖博.手持摄影的叙事艺术及其多维价值[J].电影文学,2020(03):58-60.

[3] 文一茗.电影镜头叙述中的符号指示性[J].陕西师范大学学报(哲学社会科版),2020,49(03):120-127.

的上司伊谷春的师傅就是当年负责水库杀人案的警官,在伊谷春对辛小丰有所察觉和怀疑后,二人进行了一场心理上的博弈,全程微晃的镜头无时无刻不在表达辛小丰内心焦灼和慌张的情绪。辛小丰入狱之后,警察伊谷春去监狱探视他,两人隔着铁窗交谈,镜头来回切换时看似是一组反打镜头,但还是由手持摄影镜头拍摄而成的,景别都是中近景,但是仔细观察,观众仍可从镜头小幅度的晃动和推拉中感受到具有呼吸的画面感,镜头仰拍伊谷春和俯拍辛小丰不仅体现出两人之间身份的对立,同时也展露出辛小丰在正义的审判之下,必然面临死亡的压迫与无奈。

同样,影片《光荣的愤怒》也大量使用了手持摄影镜头,由于影片拍摄时间较早,影片画面带有一种更加粗粝和原始的质感。已知熊家四兄弟和以村支书叶光荣为首的村民处于压迫和被压迫的对立阵营,所以曹保平导演在对这两拨人进行拍摄时巧妙地采用了不同的镜头。在拍摄熊家四兄弟的画面时,采用的是稳定的固定镜头,相反在拍摄村民时却采用了手持摄影镜头。镜头语言更加清楚地凸显了熊家四兄弟对局面的把控感和村民内心慌乱无助的焦灼感,增强了影片二元对立的叙事结构。

手持摄影的运用极大增强了曹保平导演电影的叙事性功能,为叙事自由和叙事空间带来了新的可能,让观众通过荧幕看到了更加具有质感且真实的情节,也使得影片艺术风格带有导演个人鲜明强烈的印记。

<a id="

如何在市场逻辑和作者话语二者之间谋求相对的平衡,使得影片既满足观众的观影需求,又能在电影创作的各个层面彰显对艺术性的探求,这是当下很多电影创作者面临的问题和困境。现如今,“类型”与“作者”早已不是各自为营的对立关系,而是融合共生的统一关系。充分考虑电影的商业性,实现类型与作者的融合是当下电影创作者生存与表达的需要,也是当代中国电影市场发展的必然要求。

从电影《光荣的愤怒》开始,曹保平导演就指出,“我其实一直很确定我要 拍院线电影,我就没想过要把它定位成一个电影节电影或者是地下电影,而且我 是一个比较清楚规则的人,会大概知道一个商业片的边缘和界限在哪里,所以即 便结尾往另外一个方向走会令故事更为极致和特别,我的商业取向还是决定了我不会去触碰那些界限和雷区。”[1]曹保平导演的电影作品不同于贾樟柯、忻钰坤、娄烨等导演拍摄的文艺电影和独立电影,他的作品多数以主流剧情片为主,在此 基础上再进行风格化的个人表达。曹保平导演认同自己学院派导演的体制内身份, 又尝试在作品中扩大表现尺度和表达范围,他对类型电影的拍摄十分擅长,但又 不拘泥于类型叙事,他的电影在商业与艺术之间保持着良性的平衡。他曾在访谈 中说过自己不会一味为了票房而创作,他将自己的现实情怀和人文关怀融入到电 影作品中,试图在类型与作者之间寻找到一个契合点,这对当代中国电影的发展 具有借鉴和参考意义。

<a id="

随着中国体制的变革和社会认知的进步,我国电影的发展环境经历了重大的转变,电影创作体制以及电影创作态度、观念都在经历着国际化、市场化的探索。

“第四代”、“第五代”导演能够在足够好的体制环境中进行自我表达或输出带有意识形态的主流文化,形成了具有鲜明风格的个人化表达,爱情、悬疑、农村、犯罪、武侠等具有中国本土特色的类型影片也在此基础上产生。但在市场经济的转型的背景下,原本处于被动接受地位的观众开始对电影人的创作产生不可或缺的反作用,观众在自上而下的电影生产与传播中拥有了更多主动权,影响着中国

[1] 曹保平,索亚斌,郑中砥.用商业手段达到艺术标准 为中国电影增添智力因素——与曹保平导演对谈[J]. 当代电影,2015(12):52-59.

电影创作者在市场化体制中的生存与发展。“当代中国大众文化的产生和发展与社会现代转型密切相关。市场经济为‘大众’的产生提供了场域,也为资本推动大众文化的商品化、机械复制化和世俗化开辟了空间;社会个体的主体性权利, 特别是感性存在和感性需求权利被重新赋予,为大众文化实施欲望机制创造了条件:社会关系的平等化和民主化,推动大众文化各种因素的博弈,形成了复杂的权力关系。”[1]所以观众对一部影片的认同感有时甚至会超越了专业人士的评审,在此过程中大众文化权力日益生成。大众文化权力的逐渐形成对电影创作的题材选择、叙事方式、主题表达都产生了影响,为了满足大众的审美需求,创作者需要根据市场反应转换自己的创作思路。

电影既是一种艺术门类,也是一种商业产品,对一部电影最好的检验方法就是进入市场。票房成绩虽然并不是甄别一部电影质量高低的唯一标准,但是作为商业产品的电影,如果得不到观众和市场的认可,那便不能被认作是一部优秀的电影,其后续传播与发展也会因此受到影响。我国当代电影市场类型多元,观众的受教育水平参差不同,观影兴趣和鉴赏审美也趋向多样化,电影市场的矛盾也愈发明显。曹保平导演转变创作观念,在商业环境下建立个人风格,一反以往的批判现实主义电影创作,而是运用商业化的类型模式讲述精彩的故事,以“娱乐化”的态度审视和展现社会现实,不仅保证了观众的观影快感,也通过触及到了社会生活的真实面。与曹保平导演一样,冯小刚导演的“冯氏喜剧”、宁浩导演的“疯狂”系列电影以及姜文导演的《让子弹飞》都是很好的例证,在对小人物和社会现实进行关怀的同时也满足了大众的观影趣味,在影片叙事中透露着创作者的创作态度与社会思考。因此,满足观众的心理期待和视觉快感并不意味着创作者要放弃个性,将作者意识隐于精彩剧情之下是商业环境下电影创作的有效方式。如果电影创作者一味地将自我表达强加于观众的观影心理之上,用自我意识代替叙事结构,这会让许多观众游离于电影之外,必然会遭遇市场的冷落。比如陈凯歌导演的《无极》、娄烨导演的《紫蝴蝶》和毕赣导演的《地球最后的夜晚》等电影作品的个人化叙事无法让观众沉浸于影片之中,失去了观影的趣味性。当电影创作者与观众无法在同一语境下交流时,观众的冷落与缺位就会使得电影创作者陷入一种自说自话的尴尬境地。在满足观众的情绪体验和观影快感的目标之下,依旧有电影创作者进行风格呈现和个人思考的空间。一以贯之的主题表达、独特意味的奇观场景等都可以在保证观众在场的前提下潜移默化地渗透到观众

[1] 董彪.中国社会现代转型与大众文化的内在逻辑[J].中央社会主义学院学报,2019(05):171-178.

<a id="4.2 作者意识下的类型探索"></a>的意识之中。曹保平导演黑色幽默的残酷叙事、王家卫导演恍惚疏离的空间场景以及刁亦男导演对暴力奇观的仪式营造等都使得作者意识呈现在观众对影片的津津乐道之下。观众的情绪、体验与期待都在使得电影创作者与观众形成某种双向互动,当电影创作者的表达与观众在同一维度之上,观众的注意力会被创作者的自我表达深深吸引,对创作者产生认同和信任。在这个过程中,电影创作者与观众之间逐渐实现了良性循环,而电影市场中也会出现更具特色、更明确、更多样的类型影片。

近几年中国电影票房屡创新高,电影市场发展欣欣向荣,观众的观影需求增大,对影片的要求变高,这就需要电影创作必须贴合观众的观影心理和审美水平。但是削弱甚至放弃电影中的作者表达并不是发挥影片商业价值的前提,电影创作者须将艺术价值与商业价值进行有效结合,这样的电影作品才能迎合大众的观影需求。电影创作在坚守艺术追求的同时合理运用商业元素,适当加入一些观众喜闻乐见的成分,既可以丰富影片的艺术表现手段,也能满足当代观众的观影需求和审美要求,真正做到电影作品的雅俗共赏,实现商业性与艺术性的双赢。除此之外,当代电影也应调整自身的经营策略,采取多样化的经营模式,大胆使用类型元素,顺应中国电影行业的发展规律,这样中国电影才能在良性的道路上越走越宽、越走越远。曹保平导演一直致力于探索和实践主流商业片的个性化表达, 满足大众的心理期待和观影需求,力求做到商业性与艺术性的完美统一,在国内电影市场中开辟一块新的天地。

<a id="

在现代电影工业生产的背景下,电影不仅是一门艺术,同时也与市场、商业、资本挂钩。电影作品从构想到上映各环节的实现依赖于各个子系统之间的协同合作,而导演在这一过程中发挥着举足轻重的作用,导演对场景的调配、色彩的选择、镜头的把控等都彰显着个人性的作者特质。美国电影导演科波拉认为“‘作者论’很好,但实施时你得具备条件,而具备条件的唯一出路是你贏得控制

权,……这是一个大难题,这是因为目前的当权者往往是那些与电影行业不相干的制片人和制片厂主管。除一两个个例外,没有一个制片厂的主管是合格的,因此就出现了真空,而导演不得不填补它”。[1]因此电影创作的关键就在于导演能否能真正掌握电影的制片权,充分发挥出其个人特征和风格,成为电影真正的执

[1] 转引自游飞,蔡卫:世界电影理论思潮[M],中国广播电视出版社,2002:406.

行者。总而言之,导演应该成为制作过程中电影全局的掌控者和影响影片风貌的核心人物。

目前国内影院并没有艺术院线,电影的上映都需要经过商业的考量。与作者 电影相较,商业电影能够刺激观众的视觉感官,更符合观众的观影心理。因为商 业电影以娱乐功能为主,其次才考虑其艺术价值。因此,电影创作者在表达作者 个人思想时也应该将“观众原则”考虑在内,使影片具有一定的商业价值和类型 意识,这样既完成对作者意识的艺术追求,也能赢得一定的受众市场。类型自觉 的策略在现实意义上极大推动了具有作者风格的电影人走向大众、步入市场。作 者意识下的类型探索基于电影创作者自身类型自觉意识的形成,创作观念的转变, 不仅让电影“真实”,还让电影“好看”。在我国类型电影土壤尚不肥沃的状况 下,电影创作者借鉴好莱坞成熟类型电影模式是值得提倡的方式。除了曹保平导 演,也有像刁亦男、忻钰坤、姜文、陆川、程耳等许多导演都对作者意识下的类 型探索进行了尝试。他们在对类型元素以及类型框架的套用与变形中,完成个人 意义的建构,不但为观众提供了丰富的感官刺激和情绪体验,同时也完成了对人 性和社会现实的深入探讨。程耳导演的犯罪类型片《边境风云》放弃了以往犯罪 影片中关于打斗场景的渲染以及环环相扣、跌宕起伏的情节叙述,用具有个性化 的方式展现人物内心的情感世界,以此推动故事情节的发展,这是对传统犯罪类 型电影的有益改造与尝试。同样,贾樟柯导演也在其影片《江湖儿女》和《天注 定》中对类型进行了探索与尝试,除了继续保持对人和社会问题的关注之外,影 片也体现着对传统犯罪及武侠类型的参照。

曹保平导演的电影作品都具有鲜明的风格特征和独特的艺术追求,他热衷于关注社会边缘人物的现实生活和情感世界,真实而细致地刻画他们的生存环境。影片《光荣的愤怒》中黑井村恶霸对村民的压榨和欺辱;《烈日灼心》中三名逃犯在社会底层的挣扎和自我救赎;《李米的猜想》中包括主人公李米、方文在内所有出场的人物都是日常生活中不被在意、不被关注的人。影片《烈日灼心》的定位就是面向市场的类型片、商业片,但由于演员、剧本以及相关政策等方面的原因,历时 3 年之久才得以上映,在此过程中导演不着急时效性,仍然坚持自我, 遵循规则,保持影片艺术性,使其在商业性与艺术性之间达到平衡。曹保平导演将自己置身于人物角色中,诚恳谦虚地对待每一位演员,每一帧镜头。在影片《烈日灼心》中邓超执行死刑的戏演完之后,曹保平导演共情角色,和邓超一起痛哭; 在《李米的猜想》中周迅因入戏太深难以自拔地哭泣时,曹保平导演也会跟着潸

<a id="4.3 商业环境下的本土化呈现"></a>然泪下。导演本人从不否认自己体制内的创作身份,他自觉“带着镣铐跳舞”, 在电影创作中努力平衡着商业资本与艺术表达之间的关系。相对于商业性与艺术性的契合而言,曹保平导演更在意的是电影作品的完整性与独立性,他曾说过:

“我一直有一种野心或者想法,希望它有一个强烈的商业表层或者是气质。这是我对电影的追求,它得好看和有趣味性,能够一下把观众吸引住,之后再说你想说的事,我一直坚持这个态度。”[1]他的确做到了,做到了制片方与相关政策之间、市场与自我之间等各方面的平衡。曹保平导演不与只追求商业电影利益化的电影创作者同流合污,也摒弃那些粗制滥造、漏洞百出的定式化类型,他的电影真正做到了在保证影片具有作者意识和艺术追求的前提下,与商业化、类型化相融合统一。

综上所述,尽管曹保平导演目前只有五部电影作品上映,但这五部作品在国 内外电影节上都斩获了不同的奖项,因为他在影片中肆意地剖析人性和表达自我, 看似柔和却又凌厉地揭露社会现实,关注个体命运和底层人物生存现状,始终保 持对艺术性的追求。中国当代电影产业发展蒸蒸日上,电影与商业无疑是相辅相 成的,电影的拍摄发行需要商业资本的支持,而商业资本又以获取最大市场利益 为投资导向,这势必会与导演、编剧、制片人在影片创作与表达上产生意见上的 分歧,所以曹保平导演的选择是智慧的,同时也是无奈的,我国电影创作者依旧 任重道远。由此我们会发现,曹保平导演所选取的类型模式能够为其自我表达提 供外在形式上的辅助,如此才能实现作者意识下对类型的有效探索,如果类型的 选择与作者自我表达不兼容就会让电影创作出现风格脱节的问题,难以完成整体 意义的建构。因此,类型与作者之间的契合与否以及作为外来经验的类型创作模 式能否贴合我国受众从而实现本土化改造是对于消费主义语境下当代中国电影

创作者的考验。

<a id="

电影的发展离不开电影人的筚路蓝缕,上个世纪三十年代,在左翼文化思潮的席卷下,早期的中国电影人开始在电影领域探索民族电影的发展路径。四十年代时期的导演,饱含热忱与深情地记录下了内忧外患的中国。建国后走上艺术创作的第三代导演在不断调整的政治大环境下始终保持对电影的初心,积极为中国电影贡献力量。第四代导演以农村题材为创作重心,追求自然的风格,提倡纪实

[1] 曹保平,吴冠平.商业电影:资本与智慧的博弈 曹保平访谈[J].电影艺术,2008(05):87-92.

性的表达方式,不仅注重对历史文化的挖掘,也吸收新鲜的艺术经验,在影片中体现出具有现代意识的思想风貌。第五代导演力求在艺术手段上标新立异,试图通过影片表达对社会底层的关注和对民族心理的研究,他们站在时代的交汇点, 展露出对历史和现实的思考与希望。第六代导演在开放多元的文化背景下接受了系统完整的西方电影理论,典型特征是叛逆与反思,影片更多地关注和直面一些不可言说的社会现实,个人的成长与时代的共鸣在他们的镜头下被真实地记录了下来。在中国电影百年进程当中,每一代导演在历史时代的影响下,创作观念也随之不断转变。在本世纪之后,由于新一批电影导演在电影理念与电影追求上大相径庭,所以无法根据年代或美学追求上的统一对于导演进行代际划分,但对艺术与商业、类型与作者之间如何平衡的探索成为了新一代导演追求的重点。每一代电影人承担着不同时代所赋予的使命,在中国电影不断发展的同时,在社会环境与道德原则的规范下,当代中国导演与百年电影历史中的六代导演遥相呼应, 在电影作品中共同构建起丰盈饱满的本土化类型形象。

电影作为一种文化产品,在创作过程中不可避免地会带有一些意识形态的倾向。所以,中国电影的类型化发展方向既要充分考虑本土电影发展环境,又要使电影中所渗透的意识形态符合我国社会主流价值导向,否则会影响电影作品的上映和传播。例如,李扬导演的电影作品《盲井》并未在内地上映,是因其在影片中对法律、社会制度以及人性之恶进行了极致化的抨击;宁浩导演的《无人区》也几经送审与修改才得以在四年之后重见天日。因此,在创作过程中一方面要考虑能否传达出创作者的思考态度,另一方面也要考虑叙事内容是否与观众审美取向和我国本土文化相适应,这样才能获得广泛的传播度。

曹保平导演以类型杂糅为叙事策略,从社会现实角度出发选取素材,对于敏感话题更改表达方式,对类型电影的融合发展进行适度的本土化改造。《光荣的愤怒》融合农村、警匪、犯罪和黑色幽默等风格,曹保平导演却以轻松戏谑的方式凸显严肃深刻的现实主题,给观众留有警示与思考的余地。影片《李米的猜想》中杂糅了犯罪与爱情两种类型,但曹保平导演既没有浮于歌颂爱情这一表面,也没有顺势划向对社会的极端批判。影片从主人公李米的视角出发,缓缓引出了她和方文之间的爱情故事,除此之外,导演又在影片加入了绑架、贩毒、杀人以及卖淫等叙事支线,强化了影片的戏剧冲突,使电影作品的思想内涵厚重饱满。在

《烈日灼心》和《追凶者也》中,曹保平导演同样运用了类型的杂糅建构故事。

《追凶者也》鲜明地体现了黑色幽默与悬疑犯罪两种类型的融合,把紧张的叙事

用啼笑皆非地方式表现出来,弱化了暴力与犯罪的视觉刺激,故事内涵更加丰富多义。影片《烈日灼心》融合了犯罪、悬疑、爱情和暴力等诸多类型元素,既讲述了辛小丰、杨自道、陈比觉三人的逃亡生活和自我救赎,也穿插了对警官伊谷春与辛小丰之间的拉扯博弈、杨自道与伊谷夏的悲剧爱情以及房东卓生发的人性幽暗罪的描述,多线叙事的类型模式使人物之间充满了难以协调的矛盾冲突,赋予影片更强烈的戏剧性和表现张力。《狗十三》既是一部展现成长伤痛的青春电影,也是一部展现中国家庭教育方式的伦理片,平铺直叙的叙事方式引起了观众的共鸣与思考。学院派导演一直试图从经典电影获得创作和艺术经验,使得他们在美学上“对主流影片的继承性一般来说大于其革命性”[1]。 在好莱坞电影经典的类型框架中寻找变奏和突破通常是这一派作者的创作路径。曹保平导演突破了传统的类型叙事框架,摒弃了千篇一律的类型模板,创新了叙事理念,重构了叙事方式,以个性化的艺术审美讲述着当下中国的现实故事。

从曹保平导演的创作特点来看,从前期对剧本、拍摄和表演的把控,到后期在剪辑、配乐上的严格要求,曹保平导演更像是一位电影作者,在他不同时期的电影作品中,我们看到的是一以贯之的内容和思想。虽然在时空转换、叙事策略等方面偶有改变,但曹保平导演一直坚持深耕的是如何将电影中的类型与作者元素充分挖掘并合理运用,在吸引观众和讲好故事二者之间找到最佳的平衡,他立足于本土电影创作环境的有益实践与探索值得每个电影人学习与期待。

[1] 陈宇.学院派导演的创作特点——以曹保平导演的创作为例[J].当代电影,2015(12):42-46.

<a id="

从影片《光荣的愤怒》到《追凶者也》,曹保平导演一直热衷于彰显叙事的节奏感和戏剧性,他通过多重线索的叙事结构、黑色幽默的表达技巧、别具匠心的剧情巧合、独有韵味的配乐风格以及充满故事性的镜头语言展现其电影作品中的叙事主题,他坚持站在人道主义的立场上展现社会现实生活中小人物生命的局限性和生存状态的巨大困境,曹保平导演将叙事策略与视听语言相结合,在叙事中平静地向我们展示社会环境的残酷和人性的复杂。在商业资本冲击下的电影市场中,曹保平导演始终保持对创作理念和自我风格的坚守,创新艺术表达形式, 并努力在类型与作者两者之间寻找平衡点,保证每一部影片都能够体现对社会和人性的关怀。曹保平导演至今只有五部电影作品与观众见面,从《光荣的愤怒》、

《李米的猜想》、《狗十三》到后来的《烈日灼心》、《追凶者也》,每一部作 品都用多元化的叙事形式对人性层变和底层困境进行了深度地关注与思考,影片 不论在艺术表达形式还是叙事主题内涵上,都体现着极高的艺术水准和创作诚意, 都显示了导演在谋篇布局上的精巧构思。可以看到,在商业资本与艺术表达的对 峙中,曹保平导演用“化干戈为玉帛”的智慧选择实现了二者的融合统一,创造 了不俗的票房与口碑。

曹保平是一个有深刻思想内涵的导演,他坚持将创作视角投放在社会现实和底层大众之上,大胆构思,摒弃传统刻板的叙事结构,创新糅合多种类型模式, 打开现实主义表达的新思路,阐释和践行着自己的艺术理念,使电影作品具有鲜明的人文关怀的气息。从个性化的叙事策略到风格化的影像美学,曹保平导演使内涵表达既融于现实又具有代表性的个人印记,他在坚持自我艺术表达的同时, 又不脱离市场环境和商业资本的语境,达到了观赏性和艺术性的高度统一,在中国电影发展之路上不断进行创新性的尝试和探索。

正如杨远婴写道,“在一个世纪斗换星移沧海桑田的衍化里, 他们将个人的艺术抱负和政治追求投放于电影世界, 从而建构了一个个时空特征鲜明的中国形象”[1]。曹保平导演平衡市场与体制、商业与艺术的创作导向势必带给新生一代导演创作以裨益。目前,已完成的影片《她杀》还在精雕细琢中,新作《涉过愤怒的海》预计将在今年定档上映,对此我们满怀希望与期待。相信曹保平导演

[1]杨远婴.百年六代 影像中国——关于中国电影导演的代际谱系研寻[J].当代电影,2001(06):99-105.

能在优秀电影人的道路上继续探索新的叙事模式,为观众带来更多优秀的电影作品,为中国电影的持续发展贡献力量。

<a id="

一、专著:

戴锦华.电影理论与批评[M].北京:北京大学出版社,2007.

黄丹.类型电影:叙事范式与形式风格[M].北京:中国电影出版社,2015.

刘云舟.电影叙事学研究[M].北京:北京联合出版公司,2014.

杨义.中国叙事学[M].北京:人民出版社,1997.

[5][法]居伊·德波.景观社会[M].王昭风译.南京:南京大学出版社,2006.

[6][法]安德烈·巴赞.电影是什么?[M].崔君衍译.北京:文化艺术出版社,2008.

郝建.类型电影教程[M].上海:复旦大学出版社,2014.

厉震林.导演的律动:华语电影、实验影像和作者电影研究[M].上海:上海书店出版社,2011.

杨远婴.电影理论读本[M].北京:后浪出版公司,2012.

聂欣如.电影的语言[M].上海:复旦大学出版社,2012.

饶曙光.电影要从非电影处来:侯孝贤电影研究[M].北京:中国电影出版社, 2013.

曹保平.导演的控制——从剧本《不法之徒》到电影《烈日灼心》[M].北京: 中国青年出版社,2014.

热拉尔·热奈特.叙事话语·新叙事话语[M].北京:中国社会科学出版社, 1990.

邵牧君.西方电影史概论[M].北京:中国电影出版社,1984.

史可扬.影视批评方法论(第二版)[M]. 广州:中山大学出版社,2015.

钟友循,何宇宏.影视与影视鉴赏[M].长沙:中南大学出版社,2004.

[17][法]让·米特里.电影美学与心理学[M].南京:江苏文艺出版社,2012.

[18][加]安德烈·戈德罗,[法]弗朗索瓦·若斯特.《什么是电影叙事学》[M]. 北京:商务印书馆,2007.

钟友循,何宇宏.影视与影视鉴赏[M].长沙:中南大学出版社,2004.

二、期刊论文:

梁颐.无声处埋情从容中灼心——曹保平电影创作探研[J].当代电影,

2015(12):47-52.

曹保平, 连秀凤, 唐宏峰等.《追凶者也》四人谈[J]. 当代电影, 2016 (10):52.

曹忠,彭勃.电影《无名之辈》方言叙事的表现范式[J].卫星电视与宽带多媒体,2019(21):97.

李彤欣. 试论我国真实事件改编电影的题材选择[J]. 新闻研究导刊, 2017(21):158.

王家东. 类型电影与作者电影视域下的希区柯克[J]. 电影文学, 2018(03):57-59.

饶曙光. 类型经验( 策略) 与中国电影发展战略[J]. 当代电影, 2008(05):4-10.

周学麟,陈旭光.关于类型电影与艺术电影的对话[J].北京电影学院学报, 2018(02):28-35.

申朝晖.“类型-作者”的创作路径与电影工业美学的自觉——刁亦男导演创作论[J].四川戏剧,2019(12):36-42.

申朝晖.《狗十三》:镜像映射与症候探微[J].电影评介,2018(20):32.

刘高守一.作者电影与类型电影间的尝试——浅谈弗朗索瓦·特吕弗电影特点[J].大众文艺,2017(14):193.

潘天强.在类型电影与作者电影之间——中国电影的策略[J].文艺争鸣, 2009(07):117-120.

梁慧亭. 《追凶者也》: 乡土荒诞喜剧的叙事呈现[J]. 电影文学, 2019(06):88-90.

冷欣, 熊荣.《烈日灼心》: 国产犯罪电影的美学剖析[J]. 电影文学, 2018(16):85-87.

刘杨.隐藏自我的他者叙事——从《光荣的愤怒》和《李米的猜想》窥探曹保平电影的叙事策略[J].电影评介,2010(08):4-5.

李彩霞.新世纪民生电影创作走势初论[J].当代电影,2015(04):182.

[35]余楠.曹保平的愤怒与光荣 [J]. 新世纪周刊,2007(28):118.

穆俊.“类型中的作者”:消费主义语境下的艺术表达策略——以曹保平、刁亦男、程耳的近期创作为例[J].电影评介,2017(15):23-27.

吴冠平,曹保平.过与不过的边界——曹保平访谈[J].北京电影学院学报,

2016(05).

郑炀.底层叙事的“高俗小说”评曹保平新作《追凶者也》[J].中国艺术报, 2016(9).

左亚男.含蓄现实中的无限困局——阿斯哈·法哈蒂的电影思考[J].当代电影,2017(12):63.

杜晓燕.生命的极致与灵魂的焦灼评电影《烈日灼心》[J].东南传播, 2016(4):20-21.

黄靖博.手持摄影的叙事艺术及其多维价值[J].电影文学,2020(03):58.

文一茗.电影镜头叙述中的符号指示性[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2020(03):120-127.

曹保平,索亚斌,郑中砥.用商业手段达到艺术标准 为中国电影增添智力因素——与曹保平导演对谈[J].当代电影,2015(12):52-59.

董彪.中国社会现代转型与大众文化的内在逻辑[J].北京:中央社会主义学院学报,2019(05):171-180.

陈宇.学院派导演的创作特点——以曹保平导演的创作为例[J].当代电影, 2015 (12) : 42-46.

曹保平,吴冠平.商业电影:资本与智慧的博弈[J].电影艺术,2008(12):91.

[47]曹保平,吴冠平,冯锦芳等.狗十三[J].当代电影,2014(4):47-56.

罗琳.《追凶者也》:风格杂糅与叙事断裂[J].电影艺术,2016(11):37-40.

姚力.适应与超越——论受众与影视的审美关系[J].辽宁大学学报,1996

(2).

三、学位论文:

黎明.贾樟柯电影的叙事研究[D].清华大学,2008.

韦小波.中国主流商业电影的审美与叙事研究[D].浙江大学,2013.

张芳馨.中国电影的对比叙事研究[D].吉林大学,2013.

王疏影.中国大陆当代黑色幽默电影研究[D].四川师范大学,2015.

刘滕.浅析犯罪电影剧本中“悬疑手法”的建构[D].中国电影艺术研究中心, 2017.

黎若楠.类型格局下的作者表达[D].辽宁师范大学,2020.

叶辉.试论杜琪峰电影“类型”与“作者”的共生[D].浙江大学,2007.

刘静.曹保平电影隐性叙事研究[D].河南大学,2017.

胡敏.曹保平电影的荒诞美学研究[D].西南民族大学,2019.

高美珊.曹保平电影叙事研究[D].辽宁师范大学,2021.

郑丽华.曹保平导演的电影创作研究[D].河北大学,2018.

张煜.曹保平电影叙事研究[D].山西大学,2018.

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

辊压断带分析思维导图

U678146910

U678146910树图思维导图提供《辊压断带分析》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《辊压断带分析》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:55fdf0827fa2a220b0b4047d75df5032

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心