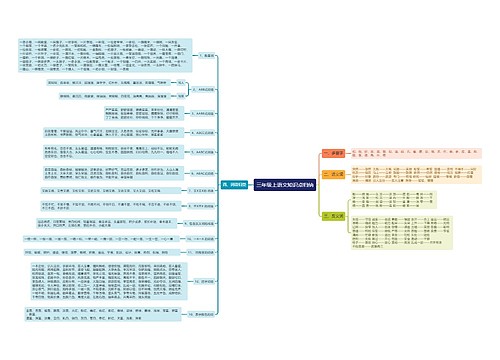

小学我的童年三年级作文6篇思维导图

蓝胖子

2023-03-17

童年像一张未经写画的纸,那么纯洁干净。童年,像一杯甘茶,总那么香甜。下面是小编为大家收集的小学我的童年三年级作文例文,希望你喜欢。

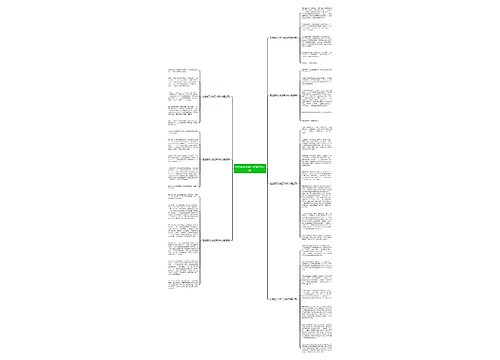

树图思维导图提供《小学我的童年三年级作文6篇》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《小学我的童年三年级作文6篇》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:312d4c044d54282c12bc616a641e4af9

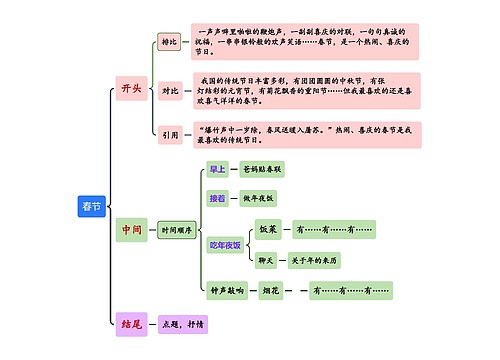

思维导图大纲

相关思维导图模版

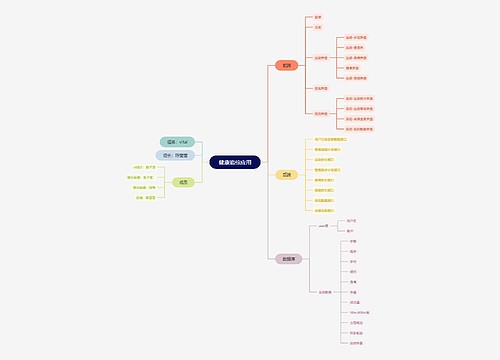

健康追综应用思维导图

U482107407

U482107407树图思维导图提供《健康追综应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《健康追综应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6e1633c83e1d7b0802892960e143f914

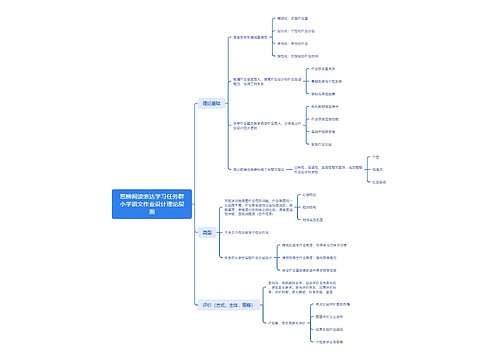

思辨阅读表达学习任务群小学语文作业设计理论层面思维导图

素描

素描树图思维导图提供《思辨阅读表达学习任务群小学语文作业设计理论层面》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《思辨阅读表达学习任务群小学语文作业设计理论层面》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8988e5a05fb69634e53868891d5ee2b1