举例:殷仲堪云:“三日不读《道德经》,便觉舌本间强。”

举例:魏文帝受禅,陈群有戚容,帝问曰:“朕应天受命,卿何以不乐?”群曰:“臣与华歆服膺先朝,今虽欣圣化,犹义形于色。

举例:太叔广甚辩给,而挚仲治长于翰墨,俱为列卿,每至公坐,广谈,仲治不能对;退著笔难广,广又不能答。

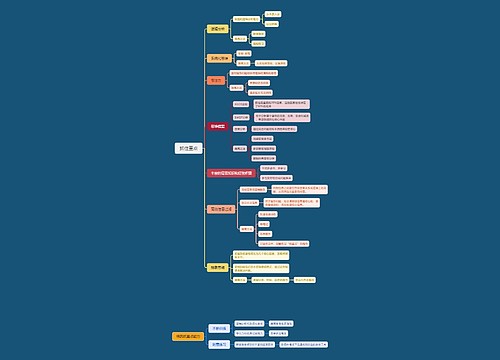

文言文语言生动凝练,节奏富于变化,最适宜于诵读。“书读百遍,其义自见”。这正是诵读的功效。苏东坡也说过:“旧书不厌百回读,熟读精思子自知。”要让学生在反复诵读中“感受语言、品味语言、领悟语言、积累语言”。因此,学习文言文,在粗明句读的基础上,通过反复诵读,从中体味语言的气势和语言的情味,逐步形成敏锐的文言语感。如《邹忌讽齐王纳谏》中有一句子:“今齐地方千里,百二十城。”其中“地方”在现代汉语中是一个词,但在例句中却是两个词,要分开来读。“地”指“土地”,“方”指“方圆”,因此在诵读时,应这样停顿:今齐地/方千里。如果“地方”连读,理解自然就会错。因此,阅读过程中一定要注意培养学生对文言文整体的认知阅读能力,培养语感,真正做到“整体感悟”。

诵读不仅要读准句读,还要读出语气,只有这样才能走进作品深处。如《邹忌讷齐王纳谏》中邹忌问美时,其妻与妾的回答几乎是一模一样,除了妻的“君美甚”三字,但同样的“徐公何能及君也”读时的语气是截然不同的,妻可读得热烈些,感情直露,而妾则不可如此热烈,语气自然要收敛一些,因为这是由妾在家中的地位所决定的。

其实,诵读是在教师的指导下,学生主动参与的积极探究的一个学习过程。朱熹说:“学者观书,务须读得字字响亮,不可误读一个字,不可少读一个字,不可牵强暗记,只要多读数遍,自然上口,永远不忘。”这不仅强调诵读的重要,且提出了严格的要求。诵读除了要语音准确,句读准确,字正腔圆外,还要掌握音调、语气、停顿、重音等诵读技巧,尤其是读出文章的内在节奏,感知文章的“气、味、声、色”。

教师在教学中注意对词汇、语法进行深入而灵活的分析,从而提高文言文知识在学生认知结构中的稳定性、可利用性以及可辨别性,拓宽学生的思维空间。 美国心理学家奥苏贝尔提出认知同化学习理论,我们可据此处理文言文教学内容。(1)下位关系。新学习的内容从属于认知结构中已有的、包摄性较广的概念,新学习内容与已知内容之间是下位关系。例如初中阶段学习了宾语前置的特点,当高中阶段遇到“古之人不余欺也”,就会意识到它是宾语前置句,并明了其义,这是理性认识指导感性认识。(2)上位关系。其定义是学习的内容是一种包摄性较广、可以把一切概念从属其下的概念。例如,学生已学过“庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡”“十年春,齐师伐我”“予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望”等等之后,归结古文纪年法:年号纪年、王公年次纪年和干支纪年。这是感性认识升到理性认识。这种理性认识一旦形成,就可以放之四海而皆准。

通过找规律法,可以把文章和学生已有的知识和经验联系起来,使其“温故而知新”,从而提高文言文教学效果。

《高中语文课程标准》(实验)中指出:“高中语文课程必须充分发挥自身优势,弘扬和培育民族精神,使学生受到优秀文化的熏陶。”因此,在文言文教学中不能仅仅局限于语言教学,还应重视文的教学,让学生领悟和学习古人的伟大思想,了解我国古代灿烂的文化,提高自身的文化品位。因此,在教学中,可通过多种途径,激发学生学习文言文的兴趣,从这些经典名篇中吸取精神养料。

(1)善于联系史实和相关的背景,以扩充学生见闻,增强学生的求知欲望。比如《兰亭集序》可介绍魏晋文人轶事、谈魏晋风度及文人之清淡之风、对生死的看法,通过这些介绍,学生就可明白为什么此文的情感由乐到悲,但又不是传统文人那种伤春悲秋之无病呻吟。

学《鸿门宴》后,可联系读本让学生自学《乌江自刎》,从而对项羽有个全面的了解,并写一篇《与项羽的对话》。让学生帮项羽剖析他之所以失败的悲剧,告知项羽并非“天亡我也”,而是项羽自身的性格缺陷导致了他最后的失败。

~漫埗陽茪~

~漫埗陽茪~

U382062580

U382062580