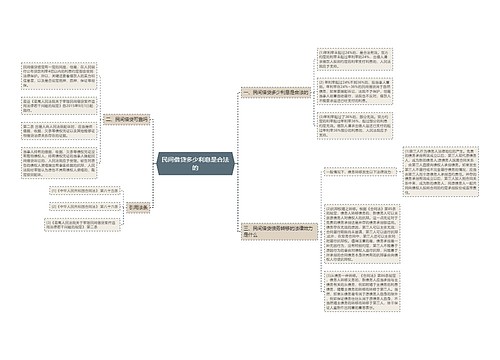

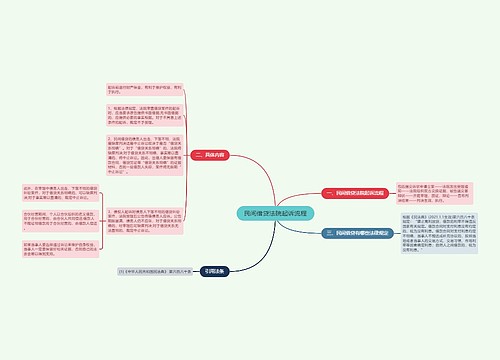

举证责任的分配,指法院按照一定的标准,将事实真伪不明的风险,在双方当事人之间进行分配,在待证事实真伪不明时,由负有举证责任的一方承担不利后果。

举证责任是因为事实真伪不明而引起的诉讼上的风险,如果仅让一方当事人负担所有的举证责任显然有失公正,因此有必要将举证责任在双方当事人之间进行分配。

在我国的民事实体法律及相关司法解释中有时对某一法律要件事实的举证责任作出了明确规定,此时,无疑应按规定确定举证责任的负担。但在大多数情形下,法律并没有明确规定举证责任的分配,仍有必要设定一定的原则来作为分配举证责任的标准。审判实践中通常以法律要件分类说作为分配举证责任的标准,并参照其他分配举证责任的学说,对少数例外情形实行举证责任的倒置。

根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第5条:“在合同纠纷案件中,主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任;主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任。对合同是否履行发生争议的,由负有履行义务的当事人承担举证责任。”据此,我国民事诉讼中分配举证责任应遵循的标准是:主张权利或法律关系存在的当事人,只需对产生权利或法律关系的特别要件事实(如订立合同、存在侵权事实等)负举证责任,阻碍权利或法律关系发生的事实(如受欺诈、胁迫等),则需由否认权利或法律关系存在的对方当事人负举证责任。