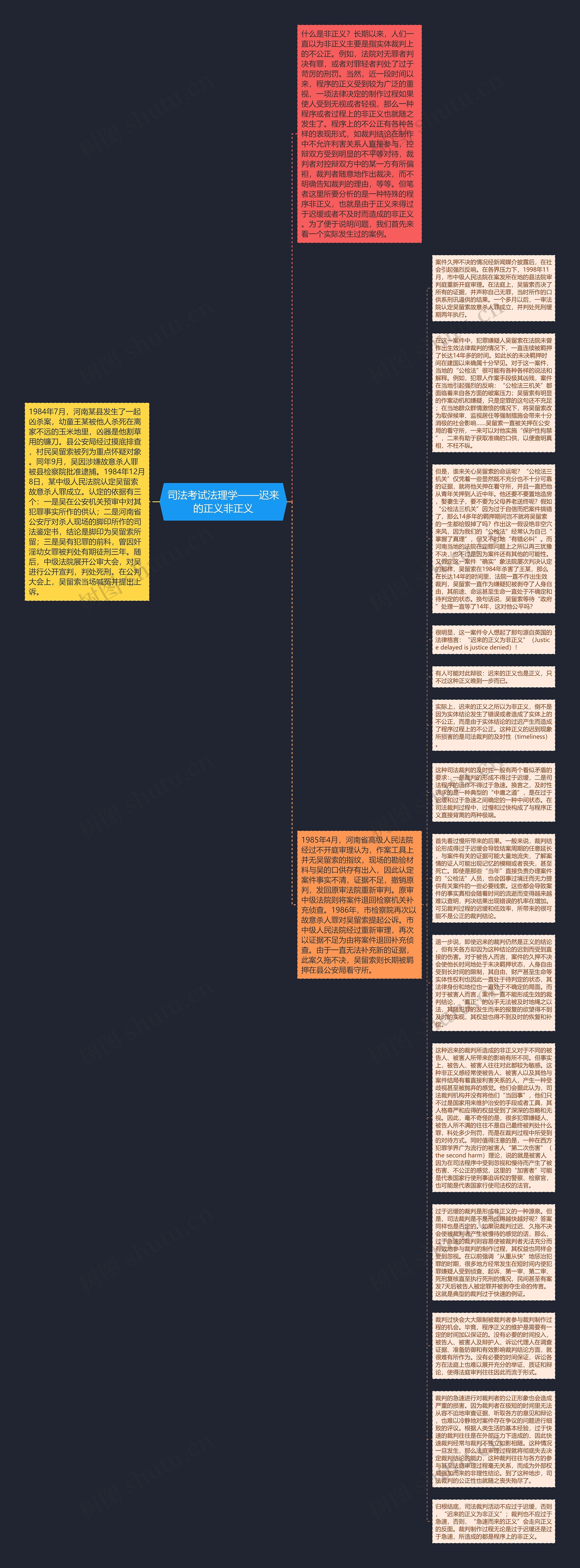

案件久押不决的情况经新闻媒介披露后,在社会引起强烈反响。在各界压力下,1998年11月,市中级人民法院在案发所在地的县法院审判庭重新开庭审理。在法庭上,吴留索否决了所有的证据,并声称自己无罪,当时所作的口供系刑讯逼供的结果。一个多月以后,一审法院认定吴留索故意杀人罪成立,并判处死刑缓期两年执行。

在这一案件中,犯罪嫌疑人吴留索在法院未曾作出生效法律裁判的情况下,一直连续被羁押了长达14年多的时间。如此长的未决羁押时间在建国以来确属十分罕见。对于这一案件,当地的“公检法”很可能有各种各样的说法和解释。例如,犯罪人作案手段极其凶残,案件在当地引起强烈的反响:“公检法三机关”都面临着来自各方面的破案压力;吴留索有明显的作案动机和嫌疑,只是定罪的这句还不充足;在当地群众群情激愤的情况下,将吴留索改为取保候审、监视居住等强制措施会带来十分消极的社会影响……吴留索一直被关押在公安局的看守所,一来可以对他实施“保护性拘禁”,二来有助于获取准确的口供,以便查明真相,不枉不纵。

但是,谁来关心吴留索的命运呢?“公检法三机关”仅凭着一些显然既不充分也不十分可靠的证据,就将他关押在看守所,并且一直把他从青年关押到人近中年。他还要不要置地造房,娶妻生子,要不要为父母养老送终呢?假如“公检法三机关”因为过于自信而把案件搞错了,那么14多年的羁押期间岂不就将吴留索的一生都给毁掉了吗?作出这一假设绝非空穴来风,因为我们的“公检法”经常认为自己“掌握了真理”,但又不时地“有错必纠”。而河南当地的法院在定罪问题上之所以再三犹豫不决,也不过是因为案件还有其他的可能性。又假定这一案件“确实”象法院屡次判决认定的那样,吴留索在1984年杀害了王某,那么在长达14年的时间里,法院一直不作出生效裁判,吴留索一直作为嫌疑犯被剥夺了人身自由,其前途、命运甚至生命一直处于不确定和待判定的状态。换句话说,吴留索等待“政府”处理一直等了14年,这对他公平吗?

很明显,这一案件令人想起了那句源自英国的法律格言:“迟来的正义为非正义”(Justice delayed is justice denied)!

有人可能对此辩驳:迟来的正义也是正义,只不过这种正义晚到一步而已。

实际上,迟来的正义之所以为非正义,倒不是因为实体结论发生了错误或者造成了实体上的不公正,而是由于实体结论的过迟产生而造成了程序过程上的不公正。这种正义的迟到现象所损害的是司法裁判的及时性(timeliness)。

这种司法裁判的及时性一般有两个看似矛盾的要求:一是裁判的形成不得过于迟缓,二是司法程序的运作不得过于急速。换言之,及时性讲求的是一种典型的“中庸之道”,是在过于迟缓和过于急速之间确定的一种中间状态。在司法裁判过程中,过慢和过快构成了与程序正义直接背离的两种极端。

首先看过慢所带来的后果。一般来说,裁判结论形成得过于迟缓会导致结案周期的任意延长,与案件有关的证据可能大量地流失,了解案情的证人可能出现记忆的模糊或者丧失,甚至死亡。即使是那些“当年”直接负责办理案件的“公检法”人员,也会因事过境迁而无力提供有关案件的一些必要线索。这些都会导致案件的事实真相会随着时间的流逝而变得越来越难以查明,判决结果出现错误的机率在增加。可见裁判过程的迟缓和低效率,所带来的很可能不是公正的裁判结论。

退一步说,即使迟来的裁判仍然是正义的结论,但有关各方却因为这种结论的迟到而受到直接的伤害。对于被告人而言,案件的久押不决会使他长时间地处于未决羁押状态,人身自由受到长时间的限制,其自由、财产甚至生命等实体性权利也因此一直处于待判定的状态,其法律身份和地位也一直处于不确定的局面。而对于被害人而言,案件一直不能形成生效的裁判结论,“真正”的凶手无法被及时地绳之以法,其随犯罪的发生而来的报复的欲望得不到及时的实现,其权益也得不到及时的恢复和补偿。

这种迟来的裁判所造成的非正义对于不同的被告人、被害人所带来的影响有所不同。但事实上,被告人、被害人往往对此都较为敏感。这种非正义感经常使被告人、被害人以及其他与案件结局有着直接利害关系的人,产生一种受歧视甚至被抛弃的感觉。他们会据此认为,司法裁判机构并没有将他们“当回事”,他们只不过是国家用来维护治安的手段或者工具,其人格尊严和应得的权益受到了深深的忽略和无视。因此,毫不奇怪的是,很多犯罪嫌疑人、被告人所不满的往往不是自己最终被判处什么罪,科处多少刑罚,而是在裁判过程中所受到的对待方式。同时值得注意的是,一种在西方犯罪学界广为流行的被害人“第二次伤害”(the second harm)理论,说的就是被害人因为在司法程序中受到忽视和慢待而产生了被伤害、不公正的感觉,这里的“加害者”可能是代表国家行使刑事追诉权的警察、检察官,也可能是代表国家行使司法权的法官。

过于迟缓的裁判是形成非正义的一种源泉。但是,司法裁判是不是形成得越快越好呢?答案同样也是否定的。如果说裁判过迟、久拖不决会使被裁判者产生被慢待的感觉的话,那么,过于急速的裁判则容易使被裁判者无法充分而有效地参与裁判的制作过程,其权益也同样会受到忽视。在以前强调“从重从快”地惩治犯罪的时期,很多地方经常发生在短时间内使犯罪嫌疑人受到侦查、起诉、第一审、第二审、死刑复核直至执行死刑的情况,民间甚至有案发7天后被告人被定罪并被剥夺生命的传言。这就是典型的裁判过于快速的例证。

裁判过快会大大限制被裁判者参与裁判制作过程的机会。毕竟,程序正义的维护是需要有一定的时间加以保证的。没有必要的时间投入,被告人、被害人及辩护人、诉讼代理人在调查证据、准备防御和有效影响裁判结论方面,就很难有所作为。没有必要的时间保证,诉讼各方在法庭上也难以展开充分的举证、质证和辩论,使得法庭审判往往因此而流于形式。

裁判的急速进行对裁判者的公正形象也会造成严重的损害。因为裁判者在极短的时间里无法从容不迫地审查证据、听取各方的意见和辩论,也难以冷静地对案件存在争议的问题进行细致的评议。根据人类生活的基本经验,过于快速的裁判往往是在外部压力下造成的,因此快速裁判经常与裁判不独立如影相随。这种情况一旦发生,那么法庭审理过程就将彻底失去决定裁判结论的能力,这种裁判往往与各方的参与甚至法庭审理过程毫无关系,而成为外部权威强加而来的非理性结论。到了这种地步,司法裁判的公正性也就随之丧失殆尽了。

归根结底,司法裁判活动不应过于迟缓,否则,“迟来的正义为非正义”;裁判也不应过于急速,否则,“急速而来的正义”会走向正义的反面。裁判制作过程无论是过于迟缓还是过于急速,所造成的都是程序上的非正义。