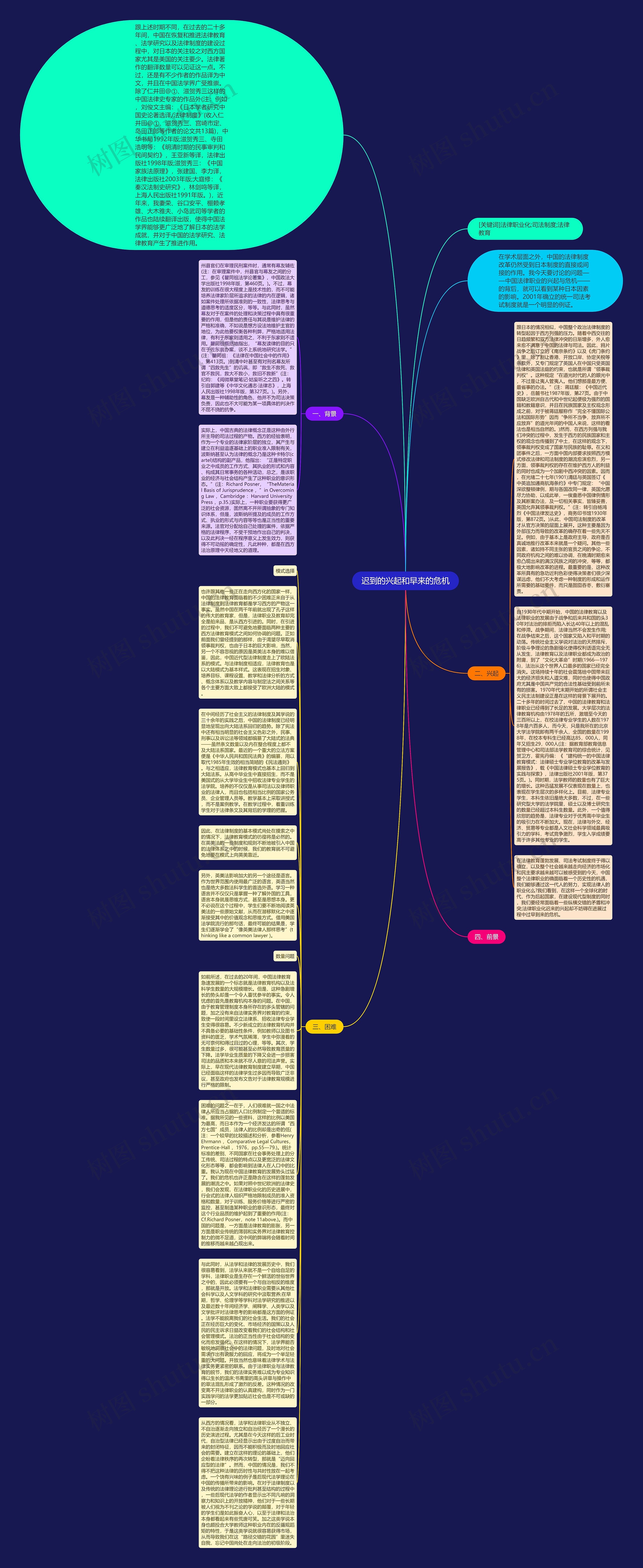

也许跟其他一些正在走向西方化的国家一样,中国的法律教育面临着的不少困难正来自于从法律制度到法律教育都是学习西方的产物这一事实。虽然中国在两千年前就出现了孔子这样的伟大的教育家,但是,法律职业及教育却完全是舶来品,是从西方引进的。同时,在引进的过程中,我们不可避免地要面临两种主要的西方法律教育模式之间如何协调的问题。正如前面我们曾经提到的那样,由于渴望尽早取消领事裁判权,也由于日本的巨大影响,当然,另一个不容忽视的原因是英美法本身的难以借鉴,因此,中国近代型法律制度走上了欧陆法系的模式。与法律制度相适应,法律教育也是以大陆模式为基本样式。这表现在招生对象、培养目标、课程设置、教学和法律分析的方式、概念体系以及教学内容与制定法之间关系等各个主要方面大致上都接受了欧洲大陆的模式。

在中间经历了社会主义的法律制度及其学说的三十余年的实践之后,中国的法律制度已经明显地呈现出向大陆法系回归的趋势。除了宪法中还有相当明显的社会主义色彩之外,民事、刑事以及诉讼法等领域都编纂了大陆式的法典——虽然条文数量以及内在整合程度上都不及大陆法系国家。最近的一个重大的立法方案便是《中华人民共和国民法典》的编纂,用以取代1985年生效的相当简陋的《民法通则》。与之相适应,法律教育模式也基本上回归到大陆法系。从高中毕业生中直接招生,而不是美国式的从大学毕业生中招收法律专业学生的法学院。培养的不仅仅是从事司法以及律师职业的法律人,而且也包括相当比例的国家公务员、企业管理人员等。教学基本上采取讲授式,而不是案例教学。在教学过程中,着重训练学生对于法律条文及其背后的学理的把握。

因此,在法律制度的基本模式尚处在摸索之中的情况下,法律教育模式的彷徨将是必然的。在英美法的一些制度和规则不断地被引入中国的法律体系之中的时候,我们的教育就不可避免地要在模式上向英美靠近。

另外,英美法影响加大的另一个途径是语言。作为世界范围内使用最广泛的语言,英语当然也是绝大多数法科学生的首选外语。学习一种语言并不仅仅只是掌握一种了解外国的工具,语言本身就是思维方式,甚至是思想本身。更不必说在这个过程中,学生们要不断地阅读英美法的一些原始文献,从而在潜移默化之中逐渐接受其中的价值观念和思维方式。借用美国法学院流行的那句话,最终可能的结果是,学生们逐渐学会了“像英美法律人那样思考”(thinking like a common lawyer )。

如前所述,在过去的20年间,中国法律教育急速发展的一个标志就是法律教育机构以及法科学生数量的大规模增长。但是,这种急剧增长的势头却是一个令人喜忧参半的事实。令人忧虑的首先是教育机构本身的问题。在中国,由于教育管理制度本身所存在的多头管辖的问题,加之没有来自法律实务界对教育的约束,致使一段时间里设立法律系、招收法律专业学生变得很容易。不少新成立的法律教育机构并不具备必要的基础性条件,例如教师以及图书资料的匮乏,学术气氛稀薄,学生中弥漫着的无可奈何和得过且过的心理,等等。其次,学生数量过多,很可能甚至必然导致教育质量的下降。法学毕业生质量的下降又会进一步损害司法的品质和本来就不尽人意的司法声誉。实际上,早在现代法律教育制度建立早期,中国已经面临这样的法律学生过多因而导致广泛非议,甚至政府也发布文告对于法律教育规模进行严格的限制。

困难的问题之一在于,人们很难就一国之中法律人所应当占据的人口比例制定一个普适的标准。据我所见的一些资料,这样的比例以美国为最高,而日本作为一个经济发达的所谓“西方七国”成员,法律人的比例却是出奇的低(注:一个较早的比较描述和分析,参看HenryEhrmann ,Comparative Legal Cultures,Prentice-Hall ,1976,pp.55—79.)。统计标准的差别、不同国家在社会事务处理上的分工传统、司法过程的特点以及更宽泛的法律文化形态等等,都会影响到法律人在人口中的比重。我认为现在中国法律教育的发展势头过猛了。我们的危机也许正是隐含在这样的蓬勃发展的潮流之中。如果对照中世纪欧洲的法律史,我们会发现,在法律职业化的历史进展中,行会式的法律人组织严格地限制成员的准入资格和数量,对于训练、服务价格等进行严密的监控,甚至制造某种职业的意识形态,最终对这个行业品质的维护起到了重要的作用(注:Cf.Richard Posner,note 11above.)。而中国的问题是,一方面是法律教育的膨胀,另一方面是职业传统的薄弱和实务界对法律教育控制力的微不足道,这中间的弊端将会随着时间的推移而越来越凸现出来。

与此同时,从法学和法律的发展历史中,我们很容易看到,法学从来就不是一个自给自足的学科,法律职业是生存在一个鲜活的世俗世界之中的,因此必须要有一个与自治相反的维度,那就是开放。法学和法律职业需要从其他社会科学以及人文学科的研究中汲取营养;在早期,哲学、伦理学等学科对法学研究的推进以及最近数十年间经济学、阐释学、人类学以及文学批评对法律思考的影响都是这方面的例证。法学不能脱离我们的社会生活。我们的社会正在经历巨大的变化,市场经济的国策以及人民的民主诉求日益改变着我们的社会结构和社会管理模式。法治的正当性由于社会结构的变化而愈发强化。在这样的情况下,法学界能否敏锐地洞察社会中的法律问题,及时地对社会需求作出有说服力的回应,将成为一个举足轻重的大问题。开放当然也意味着法律学术与法律实务更紧密的联系。由于法律职业与法律教育的脱节,我们的法律实务难以成为专业知识得以生长的温床;书斋里的高头讲章与操作中的章法混乱形成了激烈的反差。这种情况的改变离不开法律职业的认真建构,同时作为一门实践学问的法学更加贴近社会也是不可或缺的一部分。

从西方的情况看,法学和法律职业从不独立、不自治逐渐走向独立和自治经历了一个漫长的历史演进过程。尤其是在今天这样的后工业时代,自治型法律已经显示出由于过度自治而带来的封闭特征,因而不能积极而及时地回应社会的需要。建立在这样的理论的基础上,他们企盼着法律秩序的再次转型,那就是“迈向回应型的法律”。然而,中国的情况是,我们不得不把这种法律的历时性与共时性放在一起考虑。一个饶有兴味的例子是后现代法学理论在中国的传播所带来的影响。在对于法律制度以及传统的法律理论进行批判甚至结构的过程中,一些后现代法学的作者显示出不同凡响的洞察力和知识上的开放精神,他们对于一些长期被人们视为不刊之论的学说的颠覆,对于年轻的学生们是如此振奋人心,以至于法律和法治本身都看起来有些荒唐可笑。加之这类学说本身也颇投合大学教师这种职业内在的反循规蹈矩的特性,于是这类学说就很容易获得市场,从而导致我们在这“路径交错的花园”里迷失自我,忘记中国尚处在走向法治的初级阶段。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646