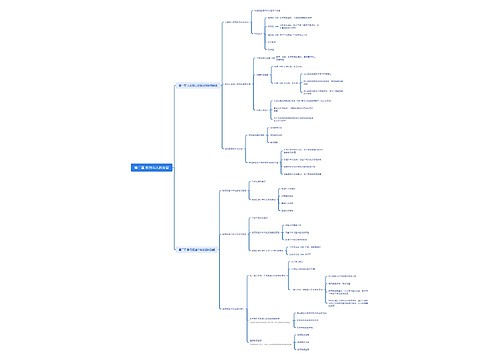

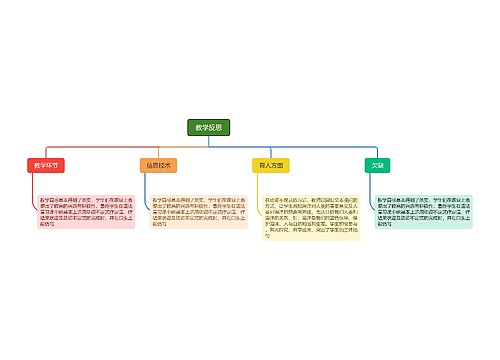

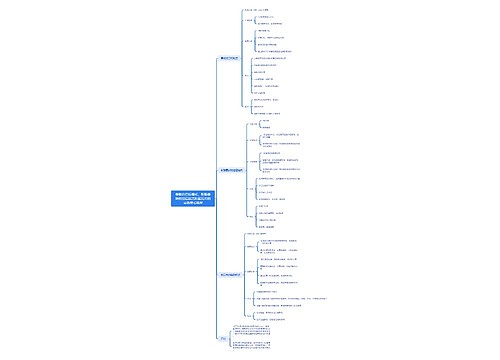

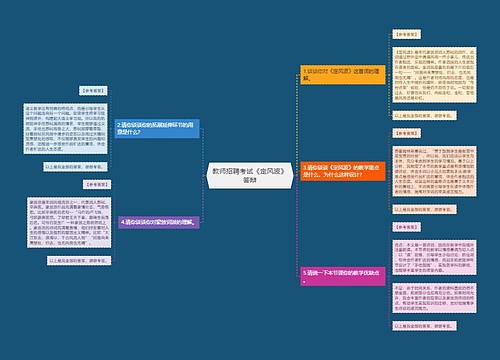

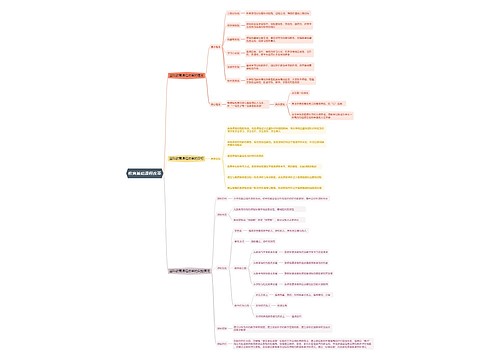

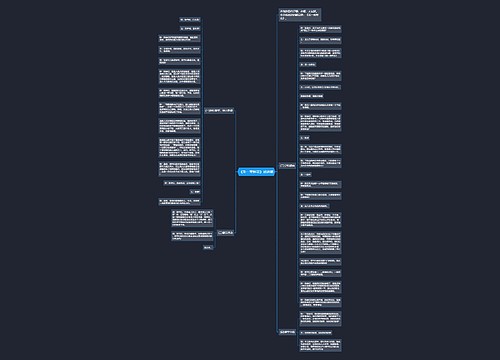

教师招聘面试语文《故都的秋》说课稿思维导图

宠上天

2023-03-14

教师招聘面试语文《故都的秋》说课稿

树图思维导图提供《教师招聘面试语文《故都的秋》说课稿》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《教师招聘面试语文《故都的秋》说课稿》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e31626a9e0b0a06803d80d3c3c59923c

思维导图大纲

相关思维导图模版

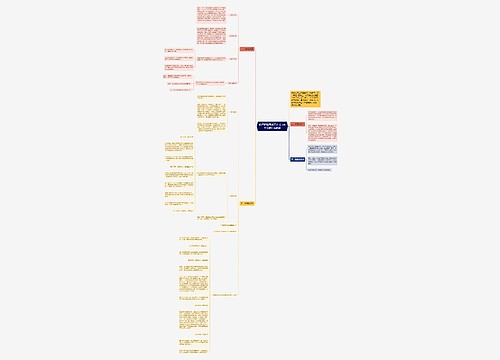

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

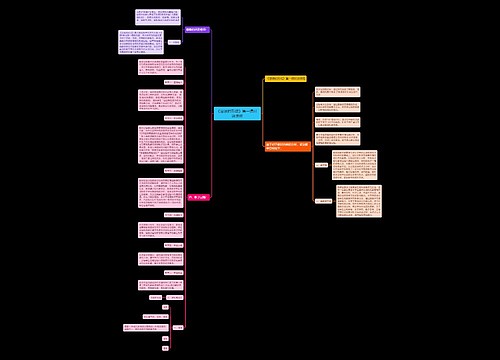

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a