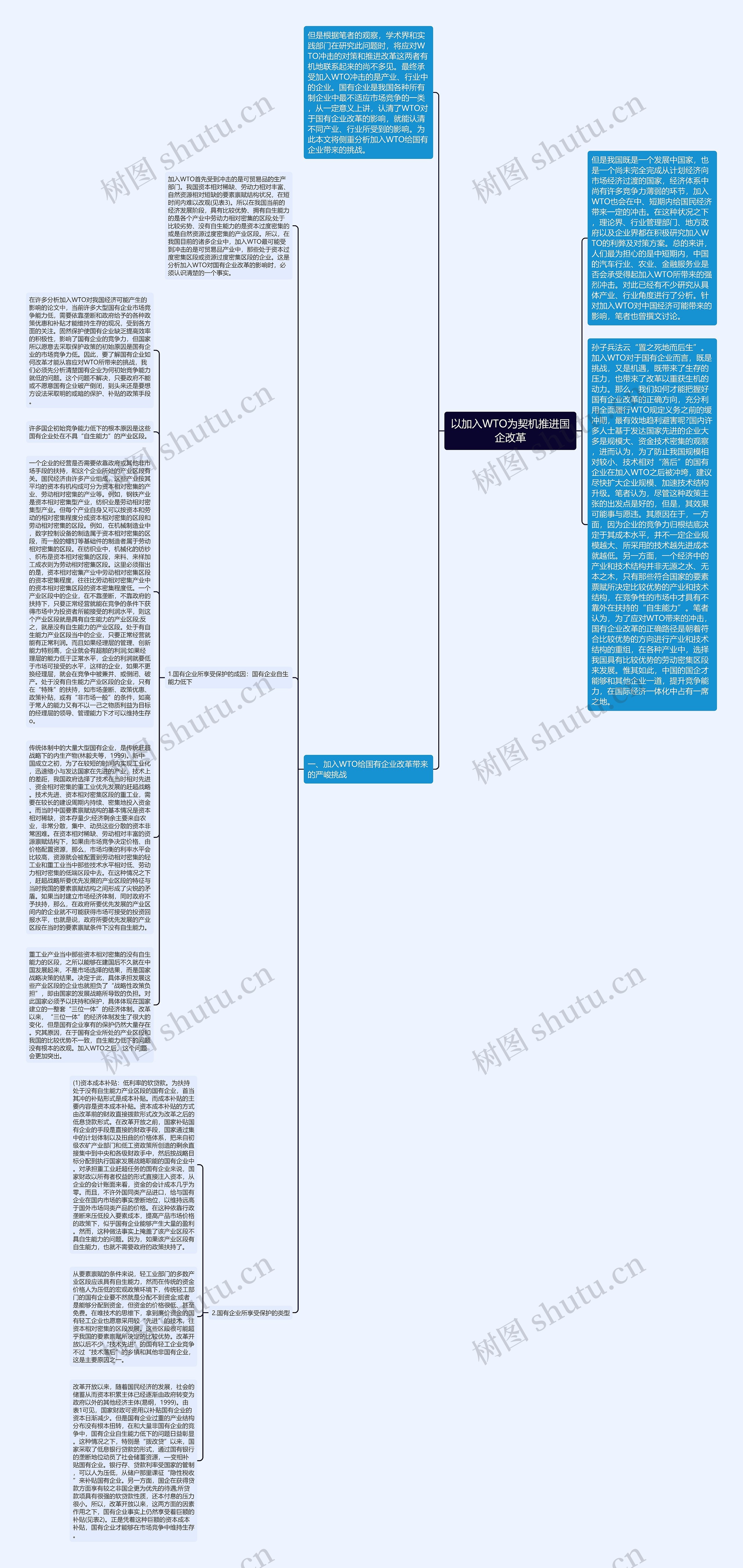

在许多分析加入WTO对我国经济可能产生的影响的论文中,当前许多大型国有企业市场竞争能力低,需要依靠垄断和政府给予的各种政策优惠和补贴才能维持生存的现况,受到各方面的关注。固然保护使国有企业缺乏提高效率的积极性,影响了国有企业的竞争力,但国家所以愿意去采取保护政策的初始原因是国有企业的市场竞争力低。因此,要了解国有企业如何改革才能从容应对WTO所带来的挑战,我们必须先分析清楚国有企业为何初始竞争能力就低的问题。这个问题不解决,只要政府不能或不愿意国有企业破产倒闭,到头来还是要想方设法采取明的或暗的保护、补贴的政策手段。

许多国企初始竞争能力低下的根本原因是这些国有企业处在不具“自生能力”的产业区段。

一个企业的经营是否需要依靠政府或其他非市场手段的扶持,和这个企业所处的产业区段有关。国民经济由许多产业组成,这些产业按其平均的资本有机构成可分为资本相对密集的产业、劳动相对密集的产业等。例如,钢铁产业是资本相对密集型产业,纺织业是劳动相对密集型产业。但每个产业自身又可以按资本和劳动的相对密集程度分成资本相对密集的区段和劳动相对密集的区段。例如,在机械制造业中,数字控制设备的制造属于资本相对密集的区段,而一般的螺钉等基础件的制造者属于劳动相对密集的区段。在纺织业中,机械化的纺纱、织布是资本相对密集的区段,来料、来样加工成衣则为劳动相对密集区段。这里必须指出的是,资本相对密集产业中劳动相对密集区段的资本密集程度,往往比劳动相对密集产业中的资本相对密集区段的资本密集程度低。一个产业区段中的企业,在不靠垄断,不靠政府的扶持下,只要正常经营就能在竞争的条件下获得市场中为投资者所能接受的利润水平,则这个产业区段就是具有自生能力的产业区段;反之,就是没有自生能力的产业区段。处于有自生能力产业区段当中的企业,只要正常经营就能有正常利润。而且如果经理层的管理、创新能力特别高,企业就会有超额的利润;如果经理层的能力低于正常水平,企业的利润就要低于市场可接受的水平,这样的企业,如果不更换经理层,就会在竞争中被兼并、或倒闭、破产。处于没有自生能力产业区段的企业,只有在“特殊”的扶持,如市场垄断、政策优惠、政策补贴,或有“非市场一般”的条件,如高于常人的能力又有不以一己之物质利益为目标的经理层的领导、管理能力下才可以维持生存o。

传统体制中的大量大型国有企业,是传统赶超战略下的内生产物(林毅夫等,1999)。新中国成立之初,为了在较短的时间内实现工业化,迅速缩小与发达国家在先进的产业、技术上的差距,我国政府选择了技术在当时相对先进、资金相对密集的重工业优先发展的赶超战略。技术先进、资本相对密集区段的重工业,需要在较长的建设周期内持续、密集地投入资金。而当时中国要素禀赋结构的基本情况是资本相对稀缺,资本存量少;经济剩余主要来自农业,非常分散,集中、动员这些分散的资本非常困难。在资本相对稀缺、劳动相对丰富的资源禀赋结构下,如果由市场竞争决定价格、由价格配置资源,那么,市场均衡的利率水平会比较高,资源就会被配置到劳动相对密集的轻工业和重工业当中那些技术水平相对低、劳动力相对密集的低端区段中去。在这种情况之下,赶超战略所要优先发展的产业区段的特征与当时我国的要素禀赋结构之间形成了尖锐的矛盾。如果当时建立市场经济体制,同时政府不予扶持,那么,在政府所要优先发展的产业区间内的企业就不可能获得市场可接受的投资回报水平,也就是说,政府所要优先发展的产业区段在当时的要素禀赋条件下没有自生能力。

重工业产业当中那些资本相对密集的没有自生能力的区段,之所以能够在建国后不久就在中国发展起来,不是市场选择的结果,而是国家战略决策的结果。决定于此,具体承担发展这些产业区段的企业也就担负了“战略性政策负担”,即由国家的发展战略所导致的负担。对此国家必须予以扶持和保护,具体体现在国家建立的一整套“三位一体”的经济体制。改革以来,“三位一体”的经济体制发生了很大的变化,但是国有企业享有的保护仍然大量存在。究其原因,在于国有企业所处的产业区段和我国的比较优势不一致,自生能力低下的问题没有根本的改观。加入WTO之后,这个问题会更加突出。

U633687664

U633687664

小包卡麻麻

小包卡麻麻