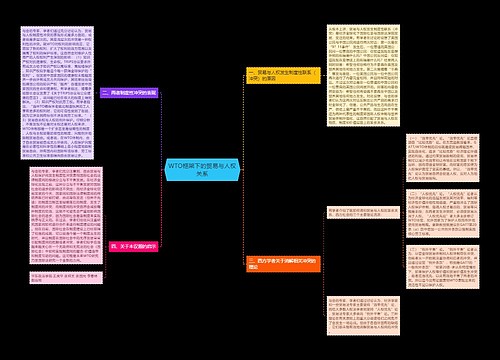

根据关贸总协定,乌拉圭回合谈判达成了《服务贸易总协定》,文件中规定服务贸易是指:“从一成员境内向任何其他成员境内提供服务;在一成员境内向任何其他成员的服务消费者提供服务;一成员的服务提供者在任何其他成员境内以商业存在提供服务;一成员的服务提供者在任何其他成员境内以自然人的存在提供服务。”服务部门包括如下12个类别:商业服务,通讯服务,建筑及相关工程服务,销售服务,教育服务,环境服务,金融服务,健康与社会服务,与旅游有关的服务娱乐、文化与体育服务,运输服务及其他未包括的服务。由此可见,教育服务贸易是12个服务贸易大类中的一个,是服务贸易的一部分。

教育服务作为一种活动,其本身是无形的,尽管提供服务的是活动的个体,其提供服务后所形成的成果也可能是有形的,因此要将教育服务本身与教育服务的手段、教育服务借助的物质以及教育服务的成果区分开来。教育服务具有生产和消费的同时性与共发性。教育服务产品是在生产者与消费者同时参与下进行的,是教育者与被教育者共同劳动的结果。教育服务以人的活动为中心,不同的教育服务提供者由于其素质和能力有差异,造成所提供的教育服务也会有差异,即使是同一教育服务提供者,也会因在提供服务过程中的工作态度、发挥水平以及其他因素的影响而提供效果各异的教育服务。教育服务具有交换性、市场性。在市场经济条件下教育活动必然以教育服务形式进入社会市场,在教育市场中高质量的教育,优质教育,有特色、有品牌的教育,是社会稀缺资源,人们会竞相购买,从而形成了社会对教育的选择性消费。

随着苏联的解体和冷战的结束,世界形势发生了巨大的变化。欧共体的加强和日本的崛起,打破了美国独霸世界的局面,国际形式呈多极化的发展趋势。这不仅使得美国的政治和经济霸主地位受到挑战,其在高等教育领域的教学和研究地位也同样受到了影响。自20世纪80年代以来,经济全球化趋势必然需要人力资源的全球流动,这使得教育的商品性日益突现。国际组织的文献也对国际教育服务的可交易性(商品性、产业性、市场性)加以认可。服务贸易总协定(GATS)正式将教育服务纳入服务贸易的范围。世界银行也为此发表了促进世界教育市场投资的报告,呼吁其成员国为推动国际教育市场的自由化多做贡献。

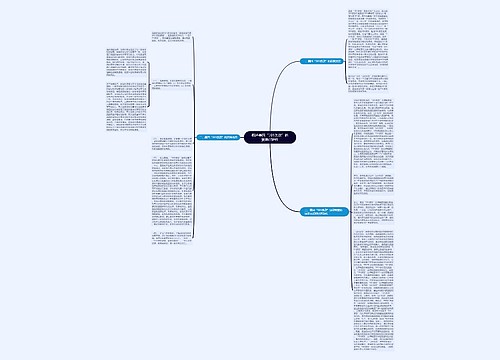

《WTO协议》的基本精神是自由贸易。自由贸易的要点是:1、以共同规则为基础;2、以多边谈判为手段;3、以争端解决为保障;4、以贸易救济措施为安全阀;5、以过渡期体现差别待遇。其中,所谓“共同规则”就是世贸组织的基本原则与例外条款,它们是WTO的精髓与核心。由于共同规则具有类似于宪法的地位,对货物贸易、服务贸易、知识产权均有普遍的指导意义,因此教育服务贸易也受其制约。从发展趋势上看,随着全球化、知识经济的崛起以及信息技术的迅猛发展,教育服务贸易必然会大幅度地扩展,国际间教育互动与合作也必将日益加强。任何一个国家都不可能关起门来孤立封闭地发展教育,每一个国家都要理解和学会如何利用他国的教育资源来弥补本国的不足,尤其是发展中国家。通过合理地引进国外的优质教育资源,如品牌、课程体系、教师、教学方法、教学手段、管理模式、评估体系等和借助国外的教育经验,可以加速为本国培养紧缺人才,促进国家教育体制的革新和发展。

最初,我国政府出于教育主权的考虑,基本没有开放教育市场,教育总体上是在计划经济的模式下运作的。教育发展中的计划经济模式及教育经费的不足,使得中国的教育资源配置明显不合理。和西方发达国家相比,教育服务贸易起步晚,发展慢,在国际教育服务贸易领域,存在着严重的逆差,目前我国教育出口贸易仅占世界教育服务贸易量的0.5%。发达国家以其综合实力的优势,几乎垄断了教育贸易的主导权,一些新兴工业化国家与地区也积极创造条件发展教育贸易。此外在我国,教育是民众关心的重要民生议题,其产业属性并不被大家所认同,只是为人们隐约感受和认识,更谈不上是对国民生产总值有贡献的产业。随着社会转型和教育的进一步发展尤其是全球化的推动,教育的公益性和产业属性应该得到协调,使其能够既具有充分的公益性以满足国内民众的教育需求也能作为一个产业在国际教育服务贸易中为我国经济做出相应贡献。

我国正式签署的服务贸易减让表不包括“健康与社会服务”和“娱乐、文化与体育服务”领域,对教育服务等9个领域进行了承诺。对教育服务的承诺是部分承诺。

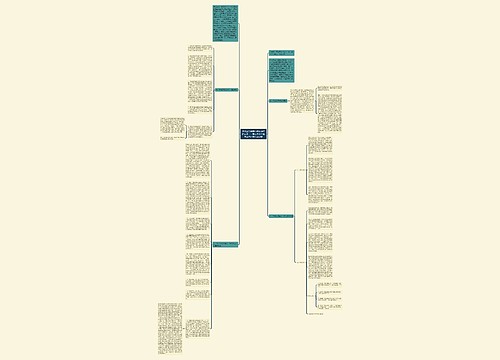

一、我国签订的水平减让表与教育服务有关的承诺

(一)水平减让表对于契约式合资企业的说明是,依照中国法律、法规及其他措施订立的设立“契约式合资企业”的合同条款,规定诸如该合资企业经营方式和管理方式以及合资方的投资或其他参与方式等事项。契约式合资企业的参与方式根据合资企业的合同决定,并不要求所有参与方均进行资金投入。我国认定的中外合作教育服务将以契约式合作机构为主,以有别于其他商业性合资合营机构。

(二)允许不得从事任何营利性活动的境外企业(包括教育服务机构)在中国设立代表处,对设立分支机构不做承诺。

(四)对外国机构代表处、分公司和子公司的经理、高级行政管理人员和专家作为高级雇员、公司内人员临时调动,或被中国境内的外资企业雇用,允许其作为自然人入境,在中国居留首期为三年(如合同期不满三年,以雇用合同时间为准)。服务销售人员符合水平减让表条件者允许入境,时间不超过90天。以上均适用于教育服务减让表承诺的活动。

二、我国签订的教育服务部门减让表的承诺

(一)在项目上:

不包括军事、警察、政治和党校等特殊领域的教育和义务教育,即以上领域不对外开放。我方在初等、中等、高等、成人教育以及其他教育服务等5个项目上做出承诺,许可外方为我方提供教育服务。

(二)在服务提供方式上:

1、对跨境支付方式下的市场准入和国民待遇均未做承诺。因此,对境外机构通过远程教育和函授等方式向我国公民提供教育服务,我国可以完全自主地决定开放尺度,不受WTO协议的约束。

2、对境外消费方式下的市场准入和国民待遇没有限制,即不采取任何措施限制我国及其他WTO成员的公民出境(入境)留学或者接受其他教育服务。

3、在教育服务的商业存在方面,不允许境外机构单独在华设立学校及其他教育机构;在市场准入方上允许中外合作办学,并允许外方获多数拥有权,但没有承诺给予中外合作办学以国民待遇。

4、在自然人流动方面,要求境外个人教育服务提供者入境提供教育服务必须受中国学校或其他教育机构邀请或雇佣;对其资格的要求是:境外个人教育服务提供者必须具有学士及以上学位,具有相应的专业职称或证书,具有两年专业工作经验。

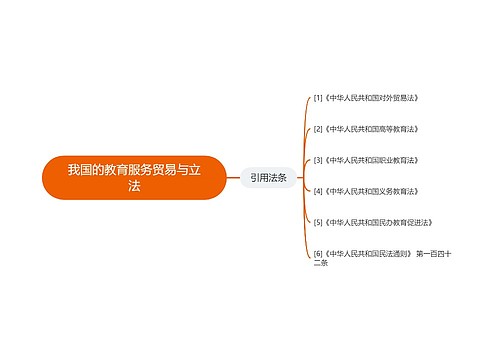

三、我国教育服务贸易的立法现状

在中国的经济立法中,教育服务贸易立法相对而言是较薄弱的环节,在相当一部分领域,法律处于空白状态。与此相对应,我国教育服务贸易法律框架也处于雏形阶段,其结构远未定型,存在的问题也相对较多。具体地说,主要有以下几个方面:

目前调整国内教育服务贸易的法律主要是行业性法律,缺乏统领全面的基本法,行使这一职能的是党和政府的政策。

(三)对整个教育服务业的法律规范和保护有待加强

在整个我国法律体系中,教育服务贸易方面的法律、行政法规处于相对滞后状态,教育服务业至今没有一部统一的服务质量法。

(四)现行法律与GATS规范之间的冲突

随着我国逐步开放教育服务业,逐步取消有关禁止或者限制设立国外商业机构的规定己提到议事日程。又如在规范透明度方面,透明度原则要求国内服务贸易有关的法律、法规和行政命令以及其他的决定、规则和习惯做法,必须最迟在生效之前公布。而我国长期习惯于内部文件或者政策代替公开、明示、规范的法律、行政法规,客观上影响了从事服务贸易者(尤其外国当事人)对有关规定的知情权。

此外,我国现行法律与法律之间衔接问题,法律、行政法规、规章之间的矛盾与冲突问题,以及法律、行政法规、规章与党和政府政策之间关系等都有待于进一步的理顺和完善。

四、完善我国教育服务贸易法律制度的建议

完善我国教育服务贸易法律制度,主要是通过制定基本的和主要的法律文件和制度,理顺教育服务行业内部及其与其他法律规范之间的关系,使得本领域的法律规范健全,并且相互协调,共同形成结构清晰、层次鲜明、相互衔接、疏而不漏的有机整体。因此,笔者对于完善我国教育服务贸易法律制度的主要建议是:

(一)完善教育服务贸易基本法律。这是构建我国服务贸易法律框架的一项首要任务。

(二)制定行业性基本法。这就要注重参照国际条约和国外的立法经验,尽快完成服务贸易领域的各项法律制定。

(三)加强与教育服务业和服务贸易相关的经济、行政和刑事立法。应防止在有关的经济、行政和刑事立法中对服务业及服务贸易的忽视或者轻视。

(四)最大限度地与国际服务贸易法律规范制度一致。虽然GATS规范在较大程度上反映了以美国为代表的发达国家的游戏规则,但既然已经加入WTO,就必须接受GATS规范,严格遵守规范,履行自己的承诺。只有这样才能使我国融入国际教育服务贸易一体化之中,改善我国的教育服务贸易的投资环境。

(五)设置高效的监督管理机构和有效的解决争议机制,完善教育服务贸易法律框架,比如设置专门的组织机构和配备专职人员、设置一套监督、投诉机构;建立一套咨询和服务机制等等。

[1]陈至立著:《迎接加入WTO的机遇与挑战-推进中国教育现代化》,中国言实出版社,2002年版。

[2]褚宏启著:《教育现代化的路径》,教育科学出版社,2002年版。

[3]丁钢主编:《中国教育:研究与评论》第6辑,教育科学出版社,2004年版。

[4]顾经仪、侯放著:《WTO法律规则与中国服务贸易》,上海财经大学出版社,2000年版。

[5]何茂春著:《中国入世承诺要点及政策法律的调整》,中国物资出版社,2002年版。

[6]靳希斌著:《国际教育服务贸易研究》,福建教育出版社,2005年版。

[7]李五一、邢永富著:《WTO入世背景下中国教育前沿问题研究》,山西教育出版社,2004年版。

[8]梁建锋著:《美国教育》,中国科学技术大学出版社,2002年版。

[9]林彬、郑远远著:《WTO规则例外和例外规则》,广东人民出版社,2001年版。(江西省九江县人民法院·吕龙钧 余深)

U682687144

U682687144

U633687664

U633687664