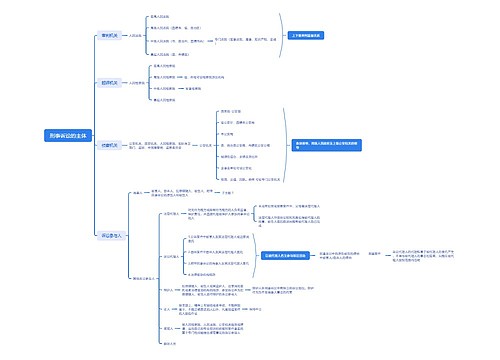

丧失刑事行为能力宜中止执行刑罚思维导图

待我归兮

2023-03-10

在实施犯罪行为时具有刑事责任能力,但在执行刑罚过程中完全丧失刑事行为能力(即刑罚适应能力),如患精神病、植物人、生活不能自理、严重疾病等等。对这类人,是否有必要停止刑罚执行呢?如果停止刑罚的执行,还有必要追究行为人的刑事责任吗?如果有必要那又如何追究行为人的刑事责任呢?对于以上问题,我国的有关刑事立法没有明确的规定,造成司法实践中做法不一,笔者对此探讨如下:

树图思维导图提供《丧失刑事行为能力宜中止执行刑罚》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《丧失刑事行为能力宜中止执行刑罚》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4bc86e04f17b1c0d5b7d0876738f4310