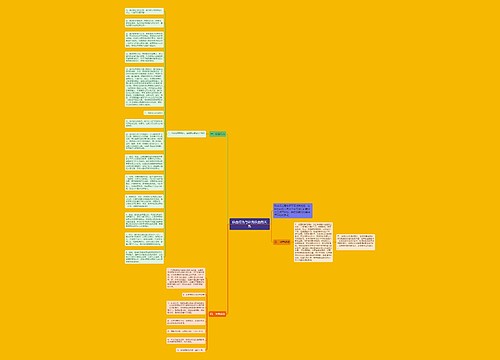

侦查阶段的利益冲突有哪些思维导图

此生来迟

2023-03-10

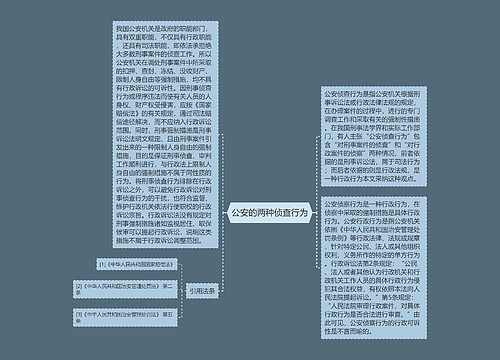

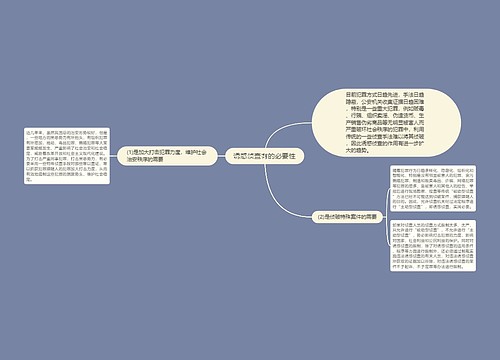

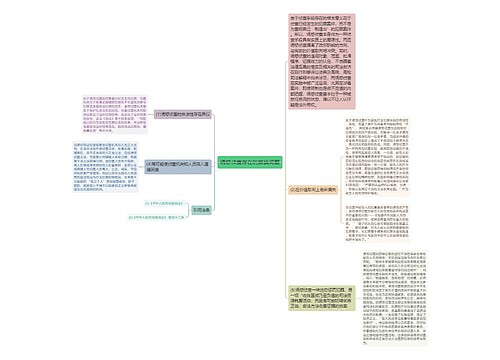

核心导语:在侦查阶段为什么还是具有了利益的冲突问题的存在的呢?主要的原因是有哪些方面的问题?那么这个利益冲突指的就是利益主体基于利益差别和利益矛盾而产生的利益纠纷和利益争夺,下文树图网小编为您解析侦查机关在这个方面上有什么利益冲突。树图网小编希望下文内容,对你有所帮助。

树图思维导图提供《侦查阶段的利益冲突有哪些》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《侦查阶段的利益冲突有哪些》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a2710b075db17a8d691bf6e99a403c18

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a