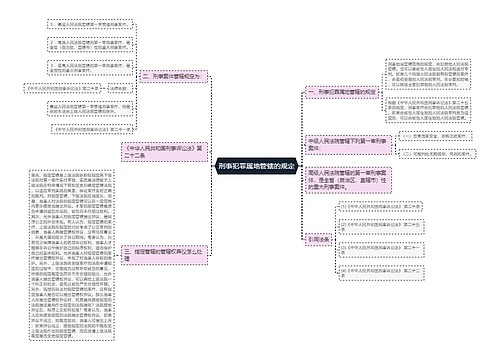

强化刑事案件各诉讼阶段羁押期限的监督,切实保障在押人员不被违法超期羁押,是法律赋予检察监督机关重要职责。它不仅有效维护了在押人员的合法权益不受侵犯,确保法律的公正、正确实施,也是社会主义人权观念在监管环节的重要体现。

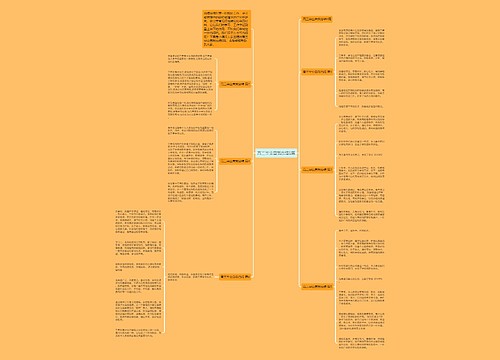

《中华人民共和国刑事诉讼法》就各诉讼阶段羁押期限所作的明确规定,对案件的顺利诉讼起了绝对的保障作用,给检察机关检察监督工作提供了可靠依据,使在押犯罪嫌疑人、被告人的人身权利得到了合法保护。但在实践中,由于少数执法单位对法律规定的理解或认识的差异,对某些诉讼环节中出现的个别特殊案例羁押期限的计算出现了偏差,使在押犯罪嫌疑人在同一诉讼环节,同一羁押地,其羁押期限却被双重计算,造成了实质上的超期羁押。主要表现在犯罪嫌疑人被拘留后案件临时改变管辖,其羁押期是从原管辖地公安机关拘留时间算起,还是从改变管辖后的公安机关拘留时间计算?对此类特殊现象法律并未作详细的规定或解释,致使执法机关和检察监督机关在具体操作中缺乏统一标准。

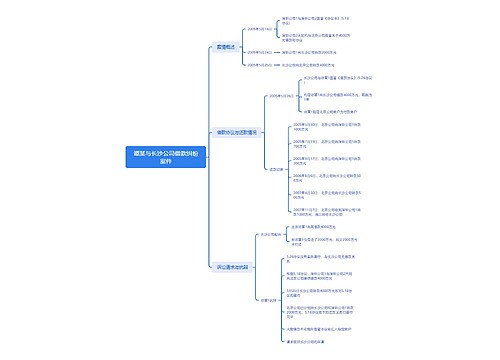

近期发生的一起案例在刑事拘留阶段羁押期限计算方法上就存在争议,使在押嫌疑人实际被羁押时间超过了法定最长期限。犯罪嫌疑人葛某某(男、27岁,住安徽省定县高塘乡)在江苏省太仓市打工期间因涉嫌盗窃被太仓警方立案,并在网上通缉。2006年4月9日定远警方依据太仓市公安局《拘留证》将其抓获,临时羁押于定远县看守所。经审查葛-犯在此之前在居住地也有盗窃嫌疑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十四条的关于地域管辖原则,经协商太仓市警方将案件移送定远警方管辖。定远县公安局于4月26日开出《拘留证》重新向其宣布刑事挽留。至5月8日,葛-犯实际羁押已达到《刑事诉讼法》对刑事拘留阶段规定的三十日期限,但公安机关既未按程序移送检察机关审查批准逮捕,也未对其变更强制措施。认为该案羁押期应从4月26日重新拘留时计算,未超过法定羁押期限。笔者认为,此做法是错误的,其行为已造成了对在押人员的超期羁押,检察监督机关应采取相应的纠正措施。