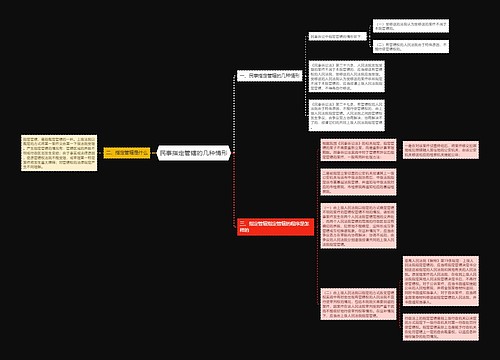

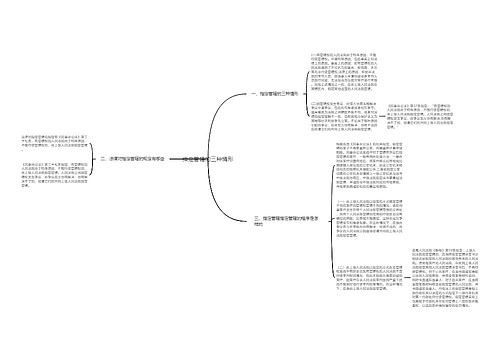

对民事调解策略的思考思维导图

上古男污神

2023-03-10

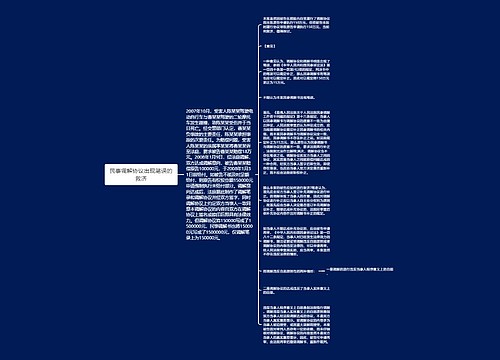

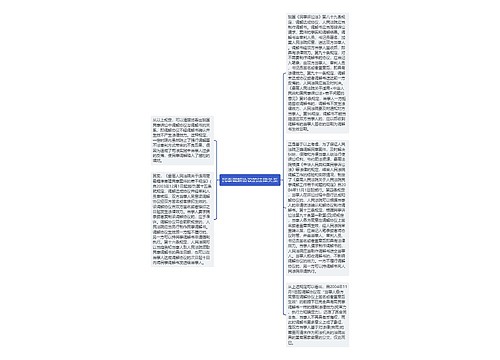

民事调解制度是我国民事诉讼中最具有中国特色的一项基本原则与制度,它能够及时,彻底地解决民事纠纷,修复因诉讼而受损的人际关系,使诉讼成为令原、被告都满意的双赢官司,有利于促进人际和睦,社会和谐,同时也有利于自愿执行。是目前我国各地法院运用最多的一种处理民事诉讼的结案方式。

树图思维导图提供《对民事调解策略的思考》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《对民事调解策略的思考》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:2c381df88bde40e369ff22bfced2bce9

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a