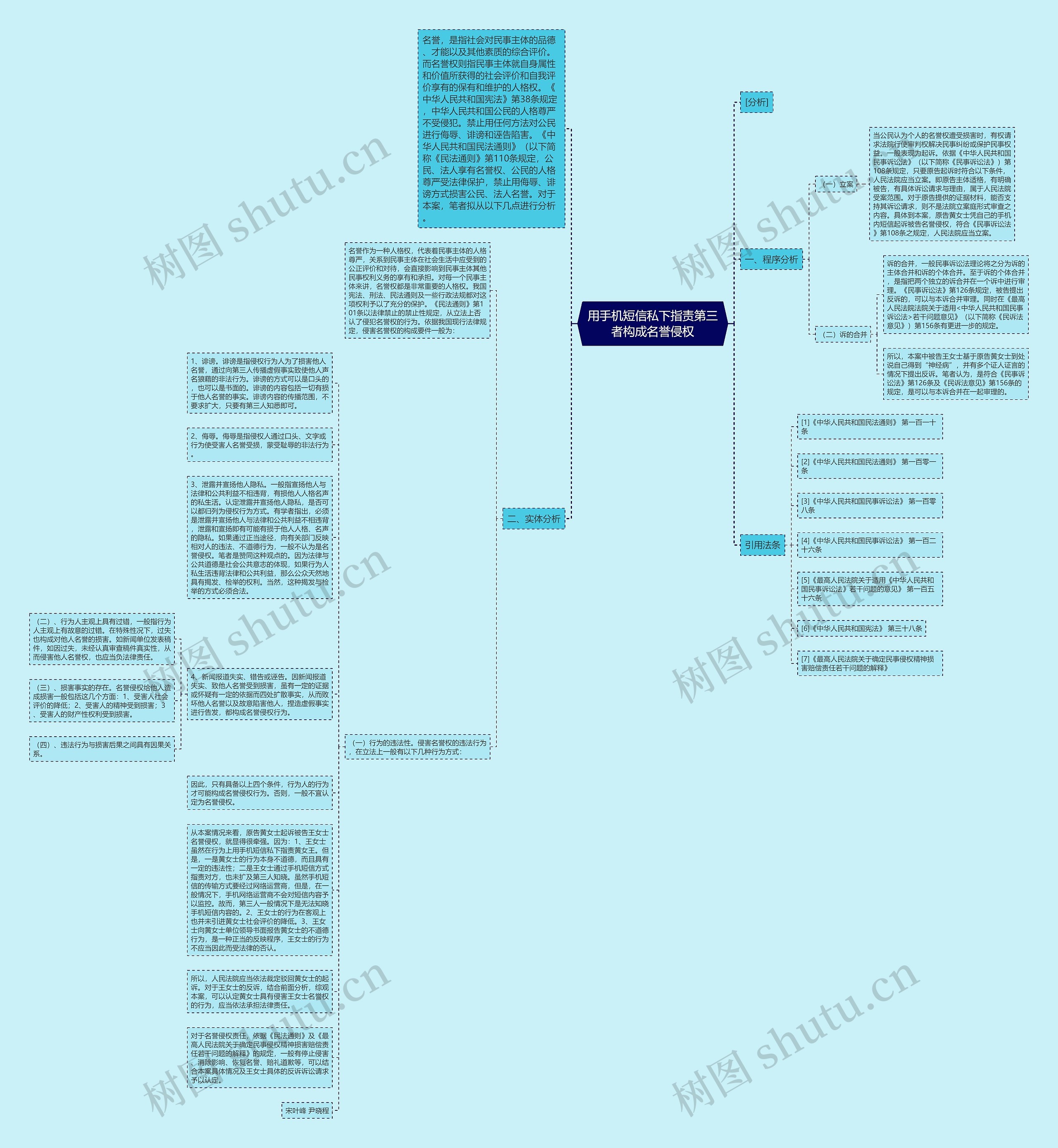

用手机短信私下指责第三者构成名誉侵权思维导图

清风和酒

2023-03-10

洪城王女士今年5月份下海到广东发展,但她后来发现丈夫在她走后,与自己的女友黄女士好上了并发生了关系,其丈夫也承认了事实,并写有“检讨”交给王女士。王女士为了维护自己的婚姻不受侵害和防止自己不在家“后院再起火”,便大度地邀黄女士面谈一次,但遭拒绝。王女士只好用手机短信与黄女士勾通,并在后来的短信中指责了黄女士的“不道德”;还将此其“第三者插足”情况书面报告了黄女士的单位纪检领导。但一个月后,王女士接到了法院要求“提交答辩”的通知,原来是黄女士认为王女士侵害了自己的名誉,起诉于法院。王女士则认为,自己有根有据

树图思维导图提供《用手机短信私下指责第三者构成名誉侵权》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《用手机短信私下指责第三者构成名誉侵权》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1059f9467235e9be03712a0ad87782a9

思维导图大纲

相关思维导图模版

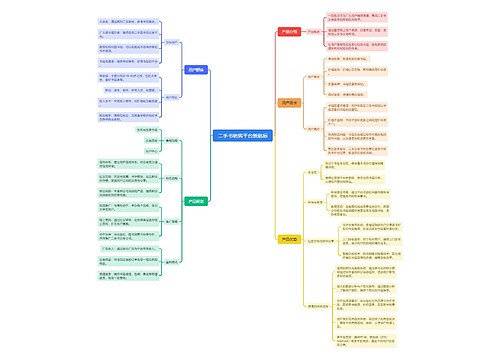

二手书销售平台新航标思维导图

U482683014

U482683014树图思维导图提供《二手书销售平台新航标》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《二手书销售平台新航标》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a92403b70afada50cf4fa4f56e0981c9

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe