有仲裁协议案件的诉讼管辖思维导图

不爱计较

2023-03-09

管辖

诉讼

案件

协议

仲裁

法院

当事人

受理

法律

效力

仲裁法

仲裁协议

一、据以研究的审判案例

树图思维导图提供《有仲裁协议案件的诉讼管辖》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《有仲裁协议案件的诉讼管辖》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:404fc9d84de7e2e2b808d40acdc501e3

思维导图大纲

相关思维导图模版

有仲裁协议案件的诉讼管辖思维导图模板大纲

我国的甲开发公司与美国的乙设计公司在中国签订了一份设计合同,由乙设计公司为甲开发公司拟开发的一个建设项目提供建筑设计。在设计合同的附件六中,双方约定了争议处理条款:“发生的纠纷和争论应在香港依照当时国际商会的条件和仲裁法规则的规定仲裁。仲裁员的裁决将是最终的并具有约束力,并可得到有管辖权的法院的强制执行”:“本合同应受加利福尼亚州的法律的支配管辖并依其解释”。后双方就该设计合同发生争议,甲公司遂向国内某法院起诉。甲公司起诉时未向法院申明双方约定有仲裁条款,该法院也没有注意到合同附件中有仲裁条款,遂予以立案。法院立案后,依法通过司法途径向被告同时送达了应诉通知书和开庭传票。被告没有在答辩期内提交答辩状,在法院开庭时亦未出庭(当然也没有提出管辖异议)。在该案的审理过程中,法院才发现存在上述仲裁条款。对于这起有仲裁条款的合同纠纷案件,法院该如何处理,仁者见仁,智者见智。争议的焦点集中于三点:一是对于有仲裁协议(或仲裁条款)的案件,当事人直接起诉的,法院是否应予以立案;二是如何认定仲裁协议的效力;三是对于此类案件,法院受理后,该如何处理。本文就此案例对上述问题进行分析。

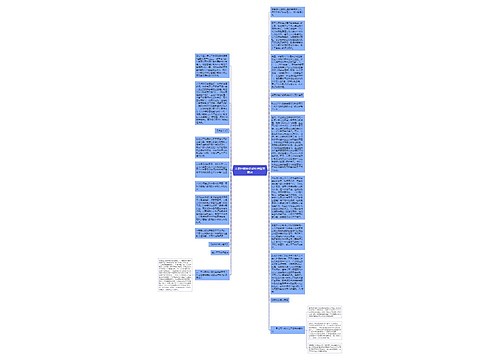

二、法院是否应该受理有仲裁协议案件

讨论对有仲裁案件的诉讼管辖,首先要回答的一个问题是,对于有仲裁协议的案件,当事人起诉的,人民法院是否应该受理。

我国《仲裁法》第5条规定:“当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,但仲裁协议无效的除外。”《民事诉讼法》第257条也规定:“涉外经济贸易、运输和海事中发生的纠纷,当事人在合同中订有仲裁条款或者事后达成书面仲裁协议,提交中华人民共和国涉外仲裁机构或者其他仲裁机构仲裁的,当事人不得向人民法院起诉。”依据这些规定,对于有仲裁协议的案件,一般的原则是人民法院不予受理,但仲裁协议无效的情形除外。

仲裁具有严格的契约性质,仲裁机构的管辖权,来源于当事人自愿达成的仲裁协议。正是基于对当事人的意愿的尊重,才产生排除法院诉讼管辖的效力。但仲裁协议的效力也不是绝对的,它既然是双方当事人自愿达成的协议,当事人也可以通过明示协议或者某种行为来放弃或解除,例如双方签订书面解除仲裁协议的合同,一方当事人向法院起诉、另一方应诉作出答辩,都能解除原仲裁协议。因此,笔者认为,一律禁止法院受理有仲裁协议的案件的做法并不妥当,人民法院应该受理有仲裁协议的案件,不论仲裁协议效力如何。文章下面将论述应允许法院受理有仲裁协议的案件的理由。

1、现行立法存在逻辑上的矛盾

《仲裁法》规定,“当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,但仲裁协议无效的除外。”从这一规定看,人民法院不受理存在有仲裁协议的案件,但仲裁协议无效的案件除外。问题是,在案件移交人民法院之前,除非当事人事先就仲裁协议的效力申请人民法院或者仲裁庭裁决,仲裁协议的效力并不确定。而目前各地法院都实行“立审分离”的大立案体制,立案庭只负责审查立案材料,对于形式上符合《民诉法》起诉条件的予以受理,并不对立案材料进行实质性的审查,更谈不上对仲裁协议的效力作出裁决。因此,仲裁协议的效力在立案时并不明确,只有在立案庭受理案件,并将案件移交审判庭之后,法院才能对仲裁协议的效力作出判断。这就产生了逻辑上的矛盾:对于仲裁协议无效的案件,人民法院可以受理,但仲裁协议是否无效得等到案件受理之后才能得出结论。补救的措施是由立案庭对仲裁协议的效力先行作出裁决,对于仲裁协议无效的,做出仲裁协议无效的裁定,然后驳回当事人的起诉;对于有效的仲裁协议,在作出仲裁协议有效的裁定后,才予以受理。这样做在理论上没有任何不妥当之处。问题是这样做增加了诉讼的环节,提高了诉讼成本,延长了诉讼的时间。这不是一种好的解决办法。

2、现行立法限制了当事人选择争议解决方式的自由

选择争议的解决方式是当事人的权利之一,这一权利与当事人的实体权利同样重要。仲裁协议作为当事人之间关于争议处理的约定,当事人应遵守该约定,受协议效力的约束。但该协议的效力并不是绝对的,当事人也可以通过重新签订协议或者实施某种行为来放弃或解除该仲裁协议。即尽管双方原来签订有仲裁协议,当事人仍然享有解除原仲裁协议、选择其他争议解决方式的权利。一方当事人的起诉行为,可以视为该方当事人作出的解除仲裁协议的意思表示。当事人这种解除仲裁协议的权利,理应受到尊重。现行立法禁止法院受理有仲裁协议的案件,限制了当事人作出解除原仲裁协议的行为的权利,是对当事人私权利的不当限制。而如果尊重当事人的这一权利,允许法院受理有仲裁协议的案件,同样能够妥善地解决纠纷:法院受理此类案件后,如对方方当事人没有就法院的管辖权提出异议,积极应诉,则可视为对方当事人也同意解除该仲裁协议,选择了由法院进行审理的争议解决方式,法院应继续进行审理相反,若对方当事人以存在仲裁协议为由对法院的管辖权提出异议,则视为对方当事人不同意解除原仲裁协议,本着合同应切实履行的原则,法院应尊重当事人之间的仲裁协议,驳回原告的起诉。这样,在尊重当事人的私权利的同时,很好地解决了当事人之间的争议,而且并没有增加额外的诉讼成本。

3、现行立法规定难以贯彻实施

法律规定特别是禁止性规定,应具有可执行性,能够得到贯彻执行。否则,法律规定不符合现实情况,在现实生活中得不到实施,不但起不到应有的作用,反而还损害法律的权威性。现行立法禁止法院受理有仲裁协议案件的规定,很容易被当事人规避:选择向人民法院起诉的一方当事人,通常是偏好诉讼而非仲裁的方式,为使法院受理案件,他们往往不提交含有仲裁协议的材料,或者不明确指出仲裁协议的存在。由于法院在受理案件时一般只对案件进行形式审查,很容易因当事人的隐瞒而予以立案。例如前文案例中,原告起诉时提交的材料中包括一份设计合同以及七份附件,只有在附件六中有一条关于仲裁的约定,但原告在起诉书中并没有对此做出说明。尽管原告也提交了包含仲裁条款的材料,但立案庭在审查时没有发现这一仲裁条款,予以立案。从而就产生这样的尴尬局面:一方面法律禁止受理有仲裁协议的案件,另一方面又无法避免受理有仲裁协议的案件。现行立法的这种规定既有限制当事人的私权利之嫌,又得不到普遍的遵守,反而损害了法律的威严。因此,笔者认为,应允许法院受理有仲裁协议的案件。

4、允许法院受理有仲裁协议案件,并不会增加诉讼成本

现行立法禁止受理有仲裁协议的案件的理由,无非出自诉讼的效率性和时间的经济性这两个因素的考虑,以为既然存在仲裁协议,允许法院受理此类案件,一旦对方当事人提起管辖异议,法院确认仲裁协议有效后驳回原告的起诉,案件还得交由仲裁庭仲裁。从诉讼制度的设计上看,这样做延长了解决纠纷的时间,增加了诉讼的成本,很不经济,不符合诉讼制度应在保证公平的前提下最大限度的节约司法资源、在最短的时间内解决社会纠纷的价值要求。上述理由表面上看很有道理,但仔细考察,这个理由并不能成立。现行立法的理由隐含一个前提:禁止法院受理有仲裁协议的案件,当事人就不会向法院起诉;而一旦允许法院受理有仲裁协议的案件,起码大多数当事人会选择向法院提起诉讼。事实并非如此。司法实践表明,当事人无视仲裁协议的存在,向法院起诉的案件大量存在,而且法院也受理了相当一部分的此类案件。站在当事人的角度进行分析,允许法院受理有仲裁协议的案件,并非多数当事人会选择向法院起诉。诉讼和仲裁作为两种解决纠纷的不同方式,各有其特点,并不是诉讼就对原告有利,而仲裁对其就不利。当事人既然约定了仲裁协议,一般而言对仲裁有一定的偏好,不会非要舍弃仲裁而选择诉讼。况且,主动向仲裁庭申请仲裁或者向法院起诉的一方,通常是其权益受到侵害,迫切希望受到法律保护的一方。如果仲裁协议是有效的,一旦对方当事人对法院的管辖提起异议,法院还是会驳回其起诉。这个过程将耗费相当长的时间。当事人出于尽快解决争议、维护其权益的目的,一般而言就不会选择诉讼这种争议解决方式,或者至少选择诉讼方式的可能性较小。即便当事人对仲裁协议的效力持怀疑态度因而提起诉讼,这也没有增加诉讼成本。因为既然当事人对仲裁协议的效力持怀疑态度,即使不允许法院受理他的起诉,该当事人也会提起确认该仲裁协议无效之诉,这些诉讼成本照样还会发生。相反,如果后一种情形下法院确认仲裁协议无效,当事人还得重新提起诉讼,诉讼手续实际上比法院直接受理案件更加繁杂,付出的诉讼成本更高。因此,笔者认为,允许法院受理有仲裁协议的案件,并不会导致诉讼成本的增加。

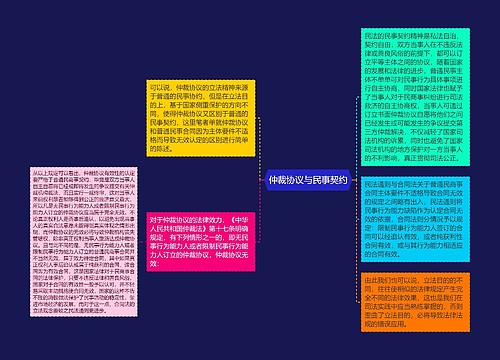

三、对仲裁协议效力的认定

法院受理有仲裁协议的案件后,对方当事人可能以存在仲裁协议为由提出管辖异议。这时,法院就需要认定仲裁协议的效力,以决定驳回原告的起诉还是驳回被告的管辖异议。那么,该如何认定仲裁协议的效力呢?例如前文所举的案例,双方当事人约定“发生的纠纷和争论应在香港依照当时国际商会的条件和仲裁法规则的规定仲裁” 、“本合同应受加利福尼亚州的法律的支配管辖并依其解释”。依据我国《仲裁法》的规定,仲裁协议应当有“选定的仲裁委员会”,很显然,上述约定只有仲裁地点和应适用的仲裁规则,并没有明确的仲裁委员会,应为无效的仲裁协议;但依据加利福尼亚州法律,该仲裁协议是有效的。那么,到底适用哪一个法律来认定呢?这就涉及到如何确定认定仲裁协议效力的法律适用。

关于认定仲裁协议效力的法律适用,理论上有两种主张,即分割制和统一制。分割制把一个完整的法律问题分割为若干部分,分别适用不同的法律体系处理。例如,当事人的行为能力、协议是否已经订立、协议的形式和实质有效性、协议的解释等问题,都属于一个完整法律问题下的若干不同部分。运用分割制,对这些不同的部分分别适用不同的法律,将导致对同一仲裁协议得出不同效力状况的结论。整体制主张对整个合同不分合同的类型适用同一的法律。目前我国在这方面没有立法规定,实践中较为一致的做法是,把当事人行为能力作为一个单独的法律问题来适用法律,而关于仲裁协议的订立、实质和形式有效性、协议的解释,则作为一个整体来对待。

认定仲裁协议的效力,首先要识别认定仲裁协议的效力是一个程序问题还是实体问题。对于程序性问题,一般采用法院地法律来处理。我国立法对此没有明确的规定,在司法实践中,法官认定仲裁协议效力的基本思路,是依据法院地法做出判断,而且实践中也不乏把这个问题作为程序性问题对待的案例。也有学者主张,应把关于仲裁效力的认定作为实体问题对待,这种主张笔者难以赞同。从当前各国的相关做法来看,在涉外诉讼中,各国司法保护本国国民利益的倾向非常明显,一些国家还在立法中体现出这一倾向。例如,瑞典的《联邦国际私法》把仲裁协议分为“瑞典仲裁协议”和“外国仲裁协议”。对于“瑞典仲裁协议”,认定协议的效力只能依据瑞典的法律进行。英国的仲裁法规定,一方当事人无视仲裁协议而向法院提起诉讼,另一方当事人可以申请终止诉讼,由法院做出是否终止的裁定。这一规定赋予法官相当大的是否终止审理程序的权限,而且英国法院还可以根据“不容剥夺”原则,即法院对法律问题的管辖权不得通过当事人的协议予以排除的原则来减弱仲裁协议的效力或仲裁庭的管辖权。另外,1961年《国际商事仲裁欧洲公约》也规定,法院可以把对仲裁协议的法律适用问题作为程序问题。尽管该公约规定确定仲裁协议的法律适用应依次是当事人自主选择的法律、仲裁地法律或法院地法律,但因实践中单独就仲裁协议做出法律选择的并不多,而且当事人对法院管辖权提出管辖异议时,通常仲裁并未开始因而仲裁地无法确定,所以法院地法律在认定仲裁协议的效力时往往具有最实质的意义。可见,当前不少国家并没有把这个问题纯粹作为一个实体性问题,而是为司法留下了一定的自由空间。因此,就认定仲裁协议效力是程序性问题还是实体性问题,我们没有必要立法予以明确,而把这个权力留给法官,以利于在特定情形下保护我国国民的利益。

把认定仲裁协议的效力作为程序性问题处理,适用法院地法来认定协议的效力,这一方面是出于保护本国国民利益的目的,另一方面,由于法官们通常对本国的法律更为熟悉,这也便于诉讼的进行。理论上,一种较为流行的见解是,对仲裁协议的法律适用,依次按照当事人自主选择的法律、仲裁地法律和法院地法律确定。即当事人在仲裁协议中就协议的法律适用已经作出了约定的,法院应首先适用当事人约定的法律;在当事人没有约定时,法院应适用仲裁地法律来认定;只有在既无约定有无仲裁地时,才依法院地法律来确定。但这仅仅是一种理论见解,当前不仅我国,其他国家对于仲裁协议的法律适用在理论上和司法实践中都没有形成统一的做法。因此,对于本文列举的案例,法院可以把对附件六中仲裁条款效力地认定作为一个纯粹的程序性问题,从而认定该仲裁条款无效,继续审理该案;也可以参照合同中双方约定的加利福尼亚州的法律,认定仲裁协议,驳回我国甲公司的起诉。但在笔者看来,后一方法显然不是一个明智的做法。

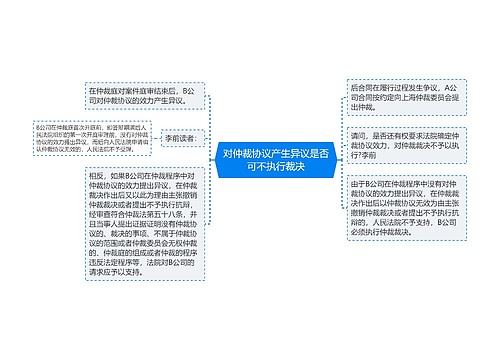

四、法院受理有仲裁协议案件后的处理

法院受理有仲裁协议的案件后,如何进行进一步地处理?这得根据对方当事人是否提起管辖异议分别予以讨论。

1、对方当事人提起管辖异议的情形。

法院受理有仲裁协议的案件后,对方当事人依存在仲裁协议为由提起管辖异议的,法院该如何处理?首先要做的是认定仲裁协议的效力。如果仲裁协议有效,那么,被告提起管辖异议的行为,表明被告不愿意解除仲裁协议。按照合同应该遵守的原则,法院应尊重仲裁协议,驳回原告的起诉。如果仲裁协议无效,则法院应驳回被告的管辖异议,继续审理案件。1994年《仲裁法》第26条的规定体现了这一内容:“当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉未申明有仲裁协议,人民法院受理后,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,人民法院应当驳回起诉,但仲裁协议无效的除外”。

2、对方当事人应诉且没有提起管辖异议的情形。

法院受理案件后,依法向被告送达应诉通知书,被告应诉进行实体答辩,没有提起管辖异议时,法院可以不对仲裁协议的效力进行认定,继续进行审理。这是因为,若仲裁协议无效,即使对方当事人提起管辖异议,法院可以驳回其异议,继续进行审理;若仲裁协议有效,被告应诉且未提起管辖异议,表示被告同意放弃仲裁协议,重新选择了诉讼的方式。因此,法院受理此类案件后,只要对方当事人没有提起管辖异议,法院无需认定仲裁协议的效力,就可继续进行审理。只有在被告提起管辖异议,法院才有必要审查仲裁协议的效力。最高人民法院关于《民诉法》司法解释第148条体现了这一内容:“当事人一方向人民法院起诉时未申明有仲裁协议,人民法院受理后,对方当事人有应诉答辩的,视为人民法院有管辖权”。

3、对方当事人没有应诉,也没有提起管辖异议的情形。

对方当事人应诉,不论其是否提起管辖异议,法院在案件处理上都没有障碍。而在对方当事人没有应诉,也没有提起管辖异议的情形,法院该如何处理,存在很大的分歧。

《仲裁法》第26条的规定:“当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉未申明有仲裁协议,人民法院受理后,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,人民法院应当驳回起诉,但仲裁协议无效的除外;另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的,视为放弃仲裁协议,人民法院应当继续受理。”我们把被告应诉且未提起管辖异议的行为,当作被告放弃仲裁协议的意思表示,这在理论和实践上都没有争议。而在被告没有应诉时,我们是否可以依据《仲裁法》的上述规定,视为被告放弃了仲裁协议?法院受理案件后,依法向被告送达应诉通知书和开庭传票,被告享有提起管辖异议的诉讼权利。如果被告不在法定期限内行使这一权利,被告就要承担相应的法律后果。这是民事诉讼中失权制度的应有之义。依据民事诉讼失权制度,当事人未在法律规定的期间内实施相应行为,就丧失了这种诉讼权利,承担可能对其不利的法律后果。因此,我国《仲裁法》规定当事人如以存在仲裁协议为由主张反诉抗辩,必须采取积极的异议方式在首次开庭前提出,是很有道理的。如果被告没有在开庭前提出管辖异议,即使该被告没有应诉进行实体答辩,也可以视为其丧失了提起管辖异议的权利,法院可以继续审理。

按照上述主张,文章援引的案例中,被告乙公司由于没有在法院预定的开庭时间前提交管辖异议,尽管该公司没有实体应诉,也丧失了管辖异议提起权,我国法院有权继续审理该案,并依法作出缺席判决。

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心