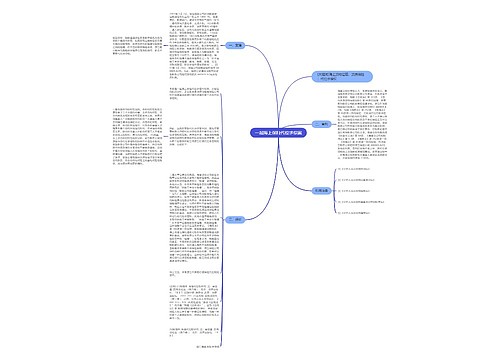

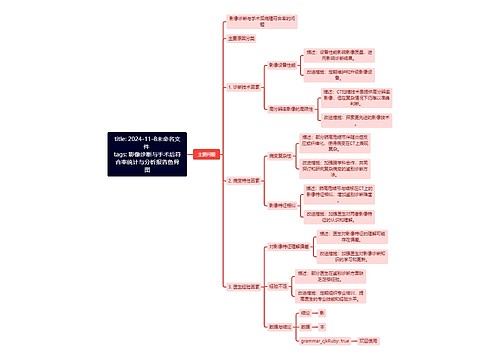

“闽燃供2”轮油污损害赔偿责任限制案思维导图

千百回

2023-03-09

限制

责任

损害赔偿

公约

船舶

规定

损害

民事责任

我国

经济仲裁

经济纠纷仲裁

申请人:中国船舶燃料供应福建有限公司

树图思维导图提供《“闽燃供2”轮油污损害赔偿责任限制案》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《“闽燃供2”轮油污损害赔偿责任限制案》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f2f38a6020e228c6d58d746439685141

思维导图大纲

相关思维导图模版

“闽燃供2”轮油污损害赔偿责任限制案思维导图模板大纲

异议人:珠海市环境保护局

异议人:广东省海洋与水产厅

「案情简介」

一、具体案情

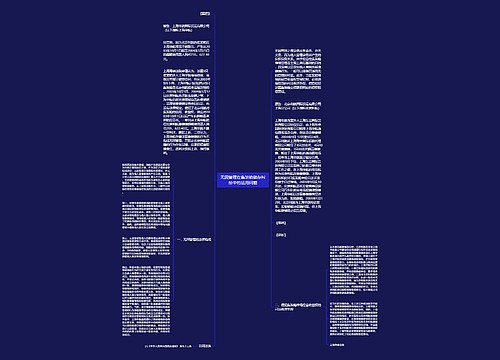

申请人中国船舶燃料供应福建有限公司于1993年8月13日取得“闽燃供2”轮的船舶所有权。根据“闽燃供2”轮的《船舶检验证书簿》记载,该轮是一艘钢质油船,船籍港厦门,1980年6月日本伯方造船厂建造。船舶总长59.10米,两柱间长55.00米,型宽9.60米,型深4.60米。根据该轮《船舶吨位证书》记载,该轮总吨位497吨,净吨位325吨。经福建省厦门船舶检验局核准,该轮为计算净吨位而从总吨位中扣除机舱部分的数额为73吨。根据该轮的《船舶营业运输证》记载,该轮的经营范围为福建与上海以南沿海航线。根据该轮《适航证书》记载,该轮准予航行三类航区及港澳航线。根据该轮《船舶最低安全配员证书》记载,该轮的最低安全配员为:船长、大副、二副、轮机长、大管轮、二管轮、报务员各1名,水手3名,机工2名。

1999年3月22日2115时,“闽燃供2”轮从厦门满载1032.067吨180号燃料油开航,准备运往东莞沙田。3月24日0226时,该轮在广州港伶仃水道7-8号灯浮附近水域与台州东海海运有限公司所属的空载油船“东海209”轮发生碰撞,“东海209”轮艏撞入“闽燃供2”轮2-3#油舱,“闽燃供2”轮2#右货油舱、3#左、右货油舱破裂。“闽燃供2”轮所载的180号燃料油泄入事故水域。“闽燃供2”轮碰撞后沉没。

碰撞事故发生前,“闽燃供2”轮船舶技术状况正常,《船舶国籍证书》、《适航证书》、《船舶最低安全配员证书》、《船舶载重线证书》、《船舶营业运输证》、《船舶吨位证书》等船舶证书均处于有效期内。该航次开航前和开航当时“闽燃供2”轮船上共有12名船员,主要船员船长、大副、二副、轮机长、大管轮、二管轮、报务员均持有港务监督签发的有效适任证书。

申请人中国船舶燃料供应福建有限公司于1999年10月8日向广州海事法院申请油污损害赔偿责任限制。法院受理申请人的申请后,分别于1999年10月24日、26日、11月3日在《南方日报》、《珠海特区报》、《人民日报》(海外版)发布公告,通知利害关系人。在30日的公告期限内,珠海市环境保护局、广东省海洋与水产厅提出了异议。

二、双方争议的主要焦点

(一)申请人的请求申请人认为,根据我国参加的《1969年国际油污损害民事责任公约》的规定,申请人就本次事故可能产生的所有油污损害赔偿责任限额为52,934计算单位,请求法院裁定准予申请人设立本次事故油污损害赔偿责任限制基金52,934计算单位。

(二)异议人的异议两异议人珠海市环境保护局、广东省海洋与水产厅认为,本案属国内油污损害赔偿案件,不能适用《1969年国际油污损害民事责任公约》:“闽燃供2”轮在事故中存在严重疏忽,申请人无权依据《1969年国际油污损害民事责任公约》享受责任限制;按照《中华人民共和国海洋环境保护法》(简称《海洋环境保护法》)和《中华人民共和国民法通则》(简称《民法通则》)的规定,申请人应对其造成的油污损害负全部的赔偿责任。故请求法院驳回申请人的申请。

「当事人的诉讼意见或律师代理词」

一、申请人没有委托诉讼代理人,在诉讼中坚持要求按照《1969年国际油污损害民事责任公约》限制其赔偿责任。

三、异议人广东省海洋与水产厅没有委托诉讼代理人,在诉讼中认为:“闽燃供2”轮是航行国内航线、载运2000吨以下散装货油的船舶,本次油污事故没有任何涉外因素,根据《防污条例》的规定,该案只能适用我国的有关法律,不能适用《1969年国际油污损害民事责任公约》。我国的司法实践也表明,沿海运输船舶不能适用国际公约作为享受赔偿责任限制的依据。本次油污事故造成经济损失达3700万元,如果准许申请人享受责任限制,受害人遭受巨大的经济损失不但得不到任何赔偿,反而需要支付巨额的诉讼费用,客观上违反了《民法通则》的公平原则。油污损害赔偿是一种特殊的损害赔偿,不适用《海商法》)和《关于不满300总吨船舶及沿海运输、沿海作业船舶海事赔偿限额的规定》关于海事赔偿责任限制的规定,只能适用《海洋环境保护法》、《防污条例》和《民法通则》。按照《海洋环境保护法》、《防污条例》和《民法通则》的规定,申请人造成环境污染致使他人遭受损害,应负全部的赔偿责任,不存在享受责任限制的问题。请求法院依法裁决。

「法院判词」

本案事故是“闽燃供2”轮在营运过程中,与“东海209”轮发生碰撞造成的。根据《1969年国际油污损害民事责任公约》第五条第2款的规定,如果事件是由于船舶所有人的实际过失或私谋所造成,船舶所有人便无权援用本条第1款规定的责任限制。《76年议定书》对《1969年国际油污损害民事责任公约》第五条第1款修正为“依照本公约,船舶所有人有权对任何一事件的赔偿责任总额限定为按船舶吨位每吨133计算单位,但这一总额在任何情况下不得超过1400万计算单位”。根据上述规定,如果没有证据证明申请人在本次事故中有实际过失或私谋,那么,申请人对本次油污事故所造成的损失的赔偿责任应限制在52,934计算单位之内。

本案事实表明,碰撞事故发生前,“闽燃供2”轮船舶技术状况正常,各种船舶证书均处于有效期内。该航次“闽燃供2”轮主要船员均持有港务监督签发的有效适任证书,在本航次开航前和开航当时船上配备的人员符合《船舶最低安全配员证书》的要求。没有证据证明,对本次油污损害事故,申请人有实际过失或私谋。珠海市环境保护局认为“闽燃供2”轮违反航行规定,在航经广州港7号、8号浮时,不但没有根据航道情况向右转向,反而错误地使用左满舵;同时,“闽燃供2”轮违反了广州港有关进出港和雾航的规定,没有使用声号和甚高频无线电话联系,存在严重疏忽,构成了申请人的实际过失或私谋。但是,异议人提出的上述事实均属船员驾驶船舶的过失,并不能当然推定本次碰撞事故的发生是由于申请人的实际过失或私谋造成的,异议人的上述主张不能成立,法院不予支持。

综上,异议人提出的异议不能成立,申请人申请限制其因本次油污事故的损害赔偿责任的请求,符合法律规定,应予支持。

广州海事法院根据《1969年国际油污损害民事责任公约》第五条第1款、第3款、第10款和《76年议定书》第二条第1款、《民事诉讼法》第一百四十条第一款第(十一)项的规定,于2000年2月17日裁定如下:一、准许申请人中国船舶燃料供应福建有限公司提出的油污损害赔偿责任限制申请;二、申请人中国船舶燃料供应福建有限公司应在本裁定送达之日起十日内,向法院设立油污损害赔偿责任限制基金,基金数额为52,934计算单位(该计算单位是指国际货币基金组织规定的特别提款权,其人民币数额按照本裁定作出之日国家外汇主管机关公布的特别提款权对人民币的换算办法计算),及该限额自责任产生之日(即1999年3月24日)起至基金设立之日止的中国人民银行人民币同期流动资金贷款利息。

「专家评析」

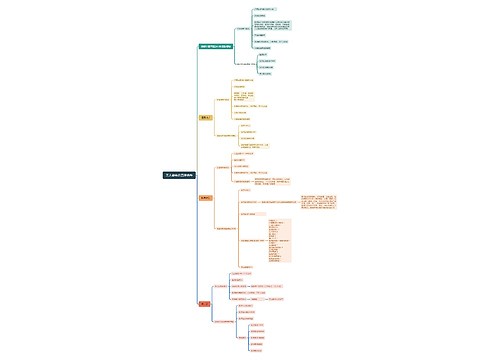

本案是一宗国内船舶油污赔偿责任限制案,争议的焦点是,《1969年国际油污损害民事责任公约》是否适用于我国船舶在国内发生的油污损害。

另一种观点认为,《1969年国际油污损害民事责任公约》应适用于我国船舶在国内发生的油污损害。

笔者倾向第二种观点,理由如下:一、国际公约是我国的法律渊源之一,在我国的法律实践中,已有直接适用国际公约调整国内民事关系的先例 1从国际法与国内法的关系看,在理论上存在“一元论”和“二元论”的不同学说。这种理论分歧也分别反映在各国立法和实践中。“一元论”指无论是国际法还是任何国内法体系都不优于另外一方,但所有的法律都是一个法律规范秩序或体系的组成部分,而同样约束国家与个人,其规则是相互联系的 2.“二元论”认为国际公法与国内法是截然不同的两种法律秩序,任何一方都无权创立或更改另一方的规则,尽管一个国家的国内法可能规定在其管辖范围内部分地适用国际法。这不是顺从国际法,而是采纳国际法或者说适用与国际法规则相同的国内法规则。二元论倾向于实证主义者的理论,他们否认未经国家制订的法律效力,或者说他们否认除了国家实践之外的国际法渊源的效力 3.我国有些国际法学者认为,二元论把国际法和国内法看作法律的两个不同体系,这是有理由的,但是它过分强调国际法与国内法之间的不同,以致造成两者的对立。其实国际法和国内法虽然不同,但有密切的联系,因为国内法是国家制定的,而国际法也是由国家参与制订的,它们之间是互相渗透和互相补充的。至于所谓“转化”、“采纳”、“接受”,这些都是玄虚之词,可以有不同的理解和解释,在实际上是没有多大意义的 4.对于国际法和条约在我国国内的效力,虽然我国宪法没有明确的规定,但从宪法关于缔结条约的程序以及《中华人民共和国条约缔结程序法》的规定看,可以说条约和法律一样,在我国法律体制内有着同等的效力。在我国,凡是我国政府签订的国际条约也属于我国法律的渊源之一。在实践中,需要在我国国内执行的国际法原则、规则,我国根据情况制定相应的国内立法或直接适用 5. 例如,世界贸易组织(WTO)规则这类公法性质的国际条约,仅对成员方政府具有约束力,并不直接调整法人、个人相互之间的关系,国家需要通过修改国内法或制定新的国内法来贯彻WTO规则。《1972年国际海上避碰规则公约》所附《1972年国际海上避碰规则》第一条第1款明确规定该规则适用于在公海和连接于公海而可供航行的一切水域中的一切船舶。该规则本身主要是直接调整民事商事主体的航海活动的规范,国家加入后,还要按照“二元论”转化为国内法间接适用于国内无涉外因素的法律关系,岂不是多此一举。因此我国在1980年1月5日认可该规则时仅作了我国的非机动船不受该规则约束的保留,之后交通部以下发通知的方式明确指出:“一船舶在海上和海港航行或停泊时,其操作和显示的信号应执行‘本规则(即《1972年国际海上避碰规则》)’;在其他水域航行或停泊时,执行我‘内河规则’” 6.这就是我国将国际公约直接适用于国内无涉外因素法律关系的例证。有人认为这是把国际公约转换成国内规章的层面上来实施 .笔者认为这种提法值得商榷,经查上述“通知”原文可知,交通部发布上述通知是针对船舶检验局的请示,进一步明确《1972年国际海上避碰规则》和我国“内河避碰规则”各自适用的船舶和水域的问题,并不是把一个(原不应适用于无涉外因素法律关系的)国际条约转化为国内法予以适用,上述避碰规则的适用范围本身已涵盖国内沿海和国内海船,并无是否涉外的限制和区分。在我国的司法实践中,法院或其他执法部门在处理有关无涉外因素的船舶碰撞等案件时,也是直接援引该规则,而不是援引上述通知的。我国是直接将该规则(公约)适用于国内无涉外因素的法律关系的,而不是转换为国内规章来实施。

我国于1980年加入了《1969年国际油污损害民事责任公约》,该公约于1980年4月29日对我国生效。《1969年国际油污损害民事责任公约》主要规定了油污责任限制主体、责任限制船舶、限制性债权、责任限制权利的丧失及责任限制方法,包括设立油污责任限制基金的程序。按照国际公约优先的原则,《海商法》第二百零八条第(二)项规定,对我国参加的国际油污损害民事责任公约规定的油污损害的赔偿请求,《海商法》关于海事赔偿责任限制的规定不适用。

《1969年国际油污损害民事责任公约》有一定的适用范围。对于不属于公约调整范围的油污损害的责任,如船舶运载的轻柴油造成的污染损害,《海商法》仍然适用,责任人虽然不能援引油污损害民事责任公约专门设立油污损害赔偿责任限制基金,但可依据《海商法》第二百零七条第(三)项的规定,请设立一般的海事赔偿责任限制基金。因为,按照《海商法》第二百零七条与第二百零八条的逻辑关系,第二百零八条是第二百零七条的除外规定,如果某类海事请求不属于第二百零八条的规定项目,只要在第二百零七条的范围内,就应受《海商法》第十一章“海事赔偿责任限制”规定的约束。对于不属于油污损害民事责任公约调整范围内的油污损害,一般可归属于《海商法》第二百零七条第(三)项的范围。责任人对公约调整范围外的油污责任并非一定应承担民法上所规定的完全赔偿责任。学术上“非限制性债权”一词并不能在字面上准确反映《海商法》第二百零八条的真正涵义,将《海商法》第二百零八条规定的海事请求统称为“非限制性债权”是不科学的。

由此可以看出,明确《1969年油污损害民事责任公约》的适用范围,对于某项油污损害,设立何种性质的责任限制基金具有重要意义。《1969国际油污民事责任公约》在第1条中明确规定了以下适用范围:I、适用的船舶。公约适用于“实际载运散装油类货物的任何类型的海运船舶和海上舰艇”。公约不适用于军舰或其他为国家所有或经营的,在当时仅用于政府的非商业性服务的船舶,但适用于为缔约国所有但用于商业的船舶。

2、适用的油类。公约适用于“任何持久性油类,例如原油、燃料油、重柴油、润滑油以及鲸油,不论是作为货物装运于船上,或是作为这类船舶的燃料。”对非持久性油类,如轻柴油、汽油等,易挥发,危害较小,公约不适用。

3、适用的地理范围。公约仅适用于在缔约国领土和领海上发生的污染损害,和为防止或减轻这种损害而采取的预防措施。

三、从我国两部相关的环境保护法的具体规定看,国际公约优先是我国环境保护普遍适用的原则,并没有措词将该原则局限为仅适用于涉外民事法律关系国际公约优先是我国涉外民事关系的法律适用原则,但这不能反向推断出只有涉外民事法律关系才能适用国际公约优先原则。我国调整船舶油污民事法律关系的法律有《环境保护法》、《海洋环境保护法》、《防污条例》、《海商法》、《1969年国际油污损害民事责任公约》及其《76年议定书》等。《环境保护法》第四十六条规定:“中华人民共和国缔结或者参加的与环境保护有关的国际条约,同中华人民共和国的法律有不同规定的,适用国际条约的规定,但中华人民共和国声明保留的条款除外”。《海洋环境保护法》第九十七条作出了相同的规定。这两部环保法均将国际公约优先的原则规定在“附则”部分,并没有象《民法通则》那样规定在“涉外民事法律关系的适用”一章,也没有任何文字将国际公约优先原则限定适用于具有涉外因素的环境保护法律关系,应认为国际公约优先原则既是我国的一项国际私法原则,也是我国环境保护普遍适用的原则,换言之,国际公约优先原则同样适用于不具有涉外因素的国内环境保护法律关系,这顺应了环境保护全球一体化的趋势。《1969年国际油污损害民事责任公约》的首部明确公约目的是本着通过统一的国际规则和程序以便确定船舶油污的责任问题,提供适当的赔偿。可见该公约意图并不仅在于解决各国涉外的油污损害法律冲突问题。

五、从我国交通主管部门行业管理的情况看,我国实际上已将该公约适用于航行国内航线,载运散装货油的海船。

1980年7月29日,交通部发出“关于认真贯彻执行《1969年国际油污损害民事责任公约》的通知”,该通知第二条指出:“我国航行国内航线的载运2000吨以上散装货油的船舶,如已投保油污险,港务监督可按规定给予办理《油污损害民事责任保险或其他财务保证证书》;如尚未进行保险,作为临时措施,船舶所有人需到船籍港港务监督为其所属船舶办理《油污损害民事责任信用证书》”。港务监督给船舶办理的《信用证书》中,要求船公司申明“按照《1969年国际油污损害民事责任公约》的原则和要求,本公司对上述船舶造成的油污损害民事责任负责,责任限制按此公约的规定办理”。交通部要求航行国内航线的船舶办理上述《信用证书》的作法,是贯彻了《1969年国际油污损害民事责任公约》的精神,办理《信用证书》的船舶不能免除履行公约的责任。

综上,不难看出,《1969年油污损害民事责任公约》应适用于我国航行国内航线,载运散装货油的海船。本案中海事法院裁定准许申请人按《1969年油污损害民事责任公约》及其《76年议定书》的规定设立油污责任基金 ,是正确的。

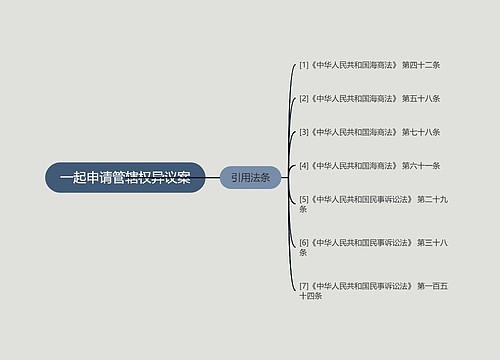

引用法条

[1]《中华人民共和国海商法》 第两百零八条

[2]《中华人民共和国海商法》 第两百零七条

[3]《中华人民共和国民法通则》 第两百零八条

[4]《中华人民共和国环境保护法》 第四十六条

[5]《中华人民共和国海商法》 第两百八十六条

[6]《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十条

[7]《中华人民共和国民法通则》 第一百四十二条

[8]《中华人民共和国海洋环境保护法》 第二十八条

[9]《中华人民共和国海洋环境保护法》 第九十七条

[10]《中华人民共和国海洋环境保护法》

查看更多

无人健身房品牌竞争思维导图

U682644551

U682644551树图思维导图提供《无人健身房品牌竞争》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《无人健身房品牌竞争》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:9b895d8f01857f3c0fcf787637c65f0e

title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图思维导图

U880271396

U880271396树图思维导图提供《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f19c198bf7435acf7735ee5051a89d7b

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心