“黑社会狗头军师”折射法治缺憾 思维导图

微笑感染人

2023-03-09

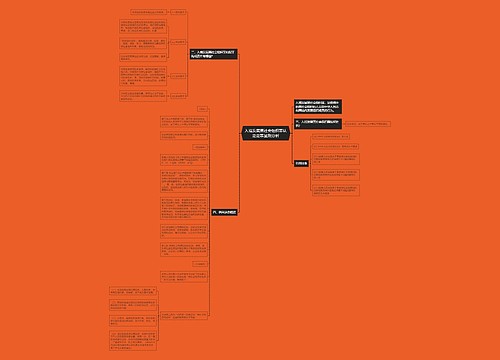

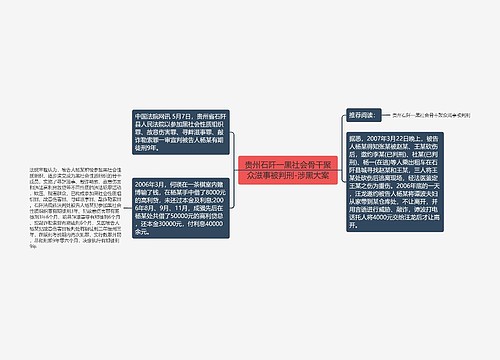

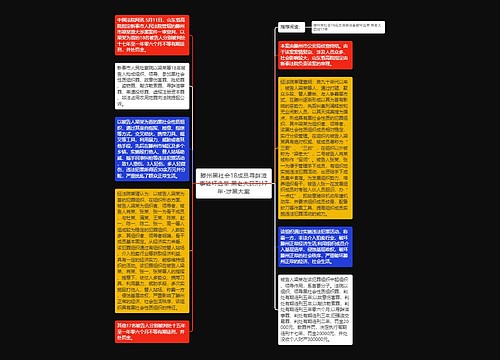

竟敢为“黑社会”辩护?你要自绝于人民么?重庆打黑审判中,当75岁的赵长青等律师为“红顶商人”黎强辩护时,立即引起了部分民意的强烈反弹。有网民甚至称这些律师是“黑社会的狗头军师”。

树图思维导图提供《“黑社会狗头军师”折射法治缺憾 》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《“黑社会狗头军师”折射法治缺憾 》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ea88df7dd30ed843e2a1315c702595fa

思维导图大纲

相关思维导图模版

全面准确把握“一取消三不再”的主旨要义思维导图

U453440030

U453440030树图思维导图提供《全面准确把握“一取消三不再”的主旨要义》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《全面准确把握“一取消三不再”的主旨要义》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f37eda4c07aeeae84605a7a15a5a2ec1

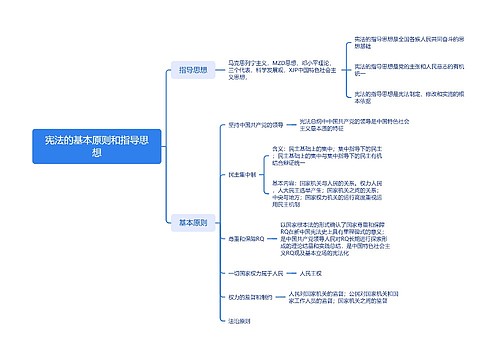

宪法的基本原则和指导思想坚思维导图

乐三白

乐三白树图思维导图提供《宪法的基本原则和指导思想坚》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《宪法的基本原则和指导思想坚》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:9601adce68d2b5295c079283dcc16067