大陆法系国家法典化与社会发展之间的矛盾要求法律不仅要反映社会的发展,而且有些时候甚至应超前立法。笔者认为,我国法律有必要对老龄化这一社会现象、老年人这一特殊社会群体给予更多的关注,并在刑事法律中予以体现。

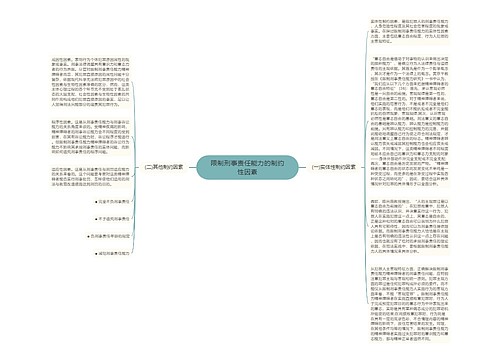

笔者认为,在对我国刑法规定的刑事责任进行改革的过程中,不仅应借鉴中外立法,考虑刑法个别化、人道化的要求,还应该注意刑罚目的的实现。古典刑事法学思想家贝卡里亚曾指出:“刑罚的目的既不是要摧残折磨一个感知者,也不是要消除业已犯下的罪行。刑罚的目的仅仅在于:阻止罪犯再重新侵害公民,并规诫其他人不要重蹈覆辙。”也就是说刑罚的目的就是为了预防犯罪,内容一般包括一般预防和特殊预防。特殊预防是指预防犯罪人重新犯罪。特殊预防只能是针对那些已经实施了犯罪行为的人,这是我们特殊预防的全部基础。因为任何犯罪都表明了行为人具有敌视、蔑视、漠视刑法保护的权益的态度,都从不同程度上表现出了行为人的再犯罪的可能性。

“我们惩罚犯罪,是因为支配犯罪行为的是,行为人在明知或应知自己的行为会发生危害社会的结果的情况下,不运用自己的认识能力和控制能力去防止这种结果的发生,这样一种心理状况,不论是故意或是过失,其本质都是”蔑视社会秩序的最明显最极端的表现“,是一种表现出来的反社会意识。从根本上讲,我们惩罚犯罪就是惩罚和改造犯罪分子主观中的这种反社会意识,防止它们再具体化为支配犯罪行为的主观罪过,这就是刑罚的特殊预防作用。”特殊预防可以通过完全消灭和改造、矫正犯罪人而实现。一般预防,则是对那些社会上所有未实施犯罪行为的人的预防,是预防未犯罪的人犯罪。一般预防可能通过刑法的制定和实施对犯罪人定罪处刑而得以实现。

从刑罚的目的来看,老年人犯罪时人已到古稀之年,受其年龄及其生理因素所限,对其适用某些刑罚,已经丧失了改造的意义,即使不适用刑罚,犯罪的老年人受其刑事责任能力的限制也往往不会再实施犯罪,刑罚特殊预防的效果也就大打折扣。同时对这些主体适用刑罚不仅不会让社会上的人信服,而且还会激起他们的公愤,导致他们的不满,从而实施各种犯罪行为。因为我们相信没有哪国的刑罚不与该国的国情相联系,不与刑法规范对象的伦理和道德相联系。这种既无特殊预防效果又无视一般预防的做法只能导致公民对刑法规范认同的缺失。

基于上述探讨,笔者建议在刑法总则中规定:“审判时年满70岁的老年人,可以从轻、减轻或者免除处罚。”

这里首先需要说明的是,关于老年人刑事责任年龄的起始问题,在我国,1996年颁行的《老年人权益保障法》从法律上确定了我国老年人的年龄起点标准是60周岁。然而笔者认为,由于现代医疗技术水平的提高,人民保健意识的增强,现在的人年满60周岁并不见得身体各方面的机能就开始减退,还应该考虑到我国人口的平均寿命和老年人犯罪的状况。因为如果年龄起点标准规定得过低,那就有可能引发老年人犯罪的增加,给社会治安形成重压;相反,规定得太高,社会上一般民众难以存活至该年龄,因此无多大现实意义。

俗话说,人生七十古来稀,根据世界卫生组织公布的《2006年世界卫生报告》显示,中国男性平均寿命为70岁、女性平均寿命为74岁,人均寿命平均72岁。一般而言,70周岁以上的人较之不满70周岁的老年人身心更加衰弱,身体的许多器官和组织均出现严重的萎缩现象,判断和控制能力更为弱化,从而处于此年龄阶段的人的刑事责任能力更为减弱。另外70周岁以上的人,再犯的能力也更小。所以笔者建议将老年人刑事责任起始年龄规定为70岁。

另外,规定“可以”而不是“应当”则是考虑了对老年人整体从宽处罚的同时也照顾到了则因老年人个人的身体健康状况、精神状态不同而刑事责任能力千差万别,个体差异很大的现实,给法官留下一定的自由裁量的空间,以便灵活应对审判实践中遇到的各种复杂案件。