浅谈正当防卫思维导图

峡路再相逢

2023-03-08

防卫

侵害

正当防卫

行为

不法

造成

犯罪

法律

公民

刑法

正当防卫

什么是正当防卫

论文摘要

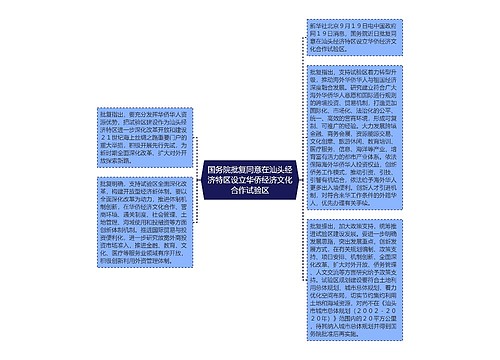

树图思维导图提供《浅谈正当防卫》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《浅谈正当防卫》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:321c22cd4ac000b6a6e70c2fed6592cf

思维导图大纲

相关思维导图模版

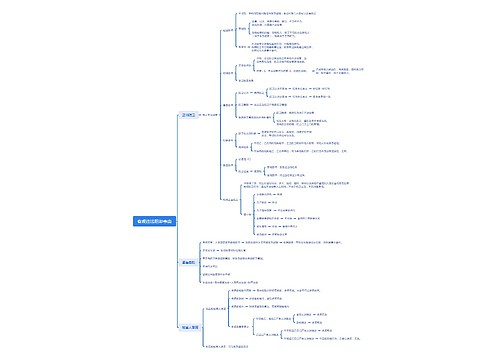

浅谈正当防卫思维导图模板大纲

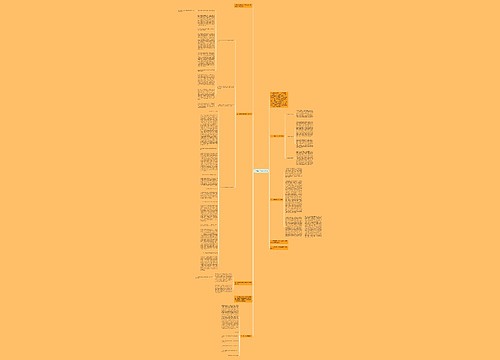

正当防卫是我国刑法的一项重要法律制度,是法律赋予公民在国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他权利受到不法侵害时可采取的正当行为,其目的是鼓励公民与正在进行的不法侵害作斗争,从而保障社会公共利益及公民的合法权利免受正在进行的不法侵害。但是,法律赋予公民的这种权利和手段也必须正确行使,才能达到正当防卫的目的,如行使不当,反而会危害社会,转化成犯罪。因此,必须对正当防卫作出严格界定,同时,为避免其滥用,对其适用规定了严格的条件,为保护公民人身安全,对暴力犯罪规定了特殊防卫的内容。特殊防卫即为了纠正过去司法实践在处理防卫过当案件时普遍存在的一种偏严的倾向,鼓励公民更好的利用防卫权,保护合法权益,维护社会秩序,新刑法第20条对正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架及其他严重危机人身安全的暴力犯罪,规定了对此享有无限防卫权,即公民对此采取的防卫行为造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任,但是法律对无限防卫权的规定,在保护公民合法权益的同时也导致了法律价值的错位,对此我们必须予以重视并对之进行妥善解决。新刑法对正当防卫内容加以了扩张,在鼓励公民更好地利用防卫权,保护合法权益,维护社会秩序方面,其积极意义是明显的,但由于立法过于简略,没有作出明确的界定,也造成了在正当防卫理论上的争论和实践中的困惑,特别是罪与非罪的困惑,因此在行使正当防卫权时必须把握正当防卫中的必要限度和重大损害问题,以避免造成严重的法律后果。

关键词:正当防卫 特殊防卫 不法侵害 防卫过当

一、正当防卫的概念

正当防卫属于正当行为中之一种,指为了使国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。正当防卫是刑法理论中违法性阻却事由之一,我国刑法学界将这类形式上符合犯罪构成要件,但实质上不具备社会危害性,也不具备刑事违法性的行为,称作“排除危害性行为”、“排除违法性行为”或者“排除犯罪性行为”。但是行为人所实施的正当防卫行为不得明显超过必要限度。因此对于正当防卫防卫概念的正确理解有助于我们合理利用和有效保护我们自己的合法权益有重要的现实意义和法律意义.对正当防卫概念的认识和理解应从以下几点把握:

(1)正当防卫是法律赋予公民的一项权利。任何公民在面对公共利益、公民本人或者他人的人身和其他权利遭受到正在进行的不法侵害时,均有权对不法侵害予以必要的损害。正当防卫作为公民的权利,并不是制止不法侵害的最后手段,即使在公民有条件躲避非法侵害或求助于司法机关的情况下,公民仍有权实施正当防卫。换言之,我国刑法上的正当防卫并不仅仅是一种“不得已”的应急措施,而是鼓励公民与违法犯罪行为做斗争的一种积极手段。①

(2)正当防卫是针对不法侵害实施的正当、合法行为。它不仅不具有社会危害性,反而对社会有益,因而受到国家法律的保护、支持和鼓励。

(3)正当防卫除在特定条件下可以对不法侵害人造成伤亡饿不属于超过必要限度外,一般情况下对不法侵害者的损害都不能明显超过必要限度。因此,公民在行使正当防卫权时,都必须符合法定条件,不允许超过必要的限度,不允许滥用防卫权利。

二、正当防卫的界定

正当防卫是法律赋予公民同违法犯罪行为作斗争的一种重要权利和手段,其目的是保障公共利益及公民的合法权益免受正在进行的不法侵害。但是,公民享有正当防卫权,并不意味着公民可以任意实施防卫。只有合法的防卫行为才属正当行为,不负刑事责任。法律赋予公民的这种权利和手段只有正确行使,才能达到正当防卫的目的,如行使不当,反而会危害社会,转化成犯罪。因此,对于正当防卫如何界定,笔者在此谈一些自己的看法。

(1)防卫必须是针对不法侵害行为。所谓不法侵害,是指对法律保护的公私合法权益进行侵害。不法侵害的性质,即包括犯罪行为的侵害,也包括一般违法行为的侵害,受害人都有对侵害者实行防卫的权利。但是,是否对一切不法侵害行为都应当实施正当防卫。笔者认为,正当防卫中所指的不法侵害,主要是指那些侵害性质严重、侵害程度激烈、危险性较大,具有积极进攻性的侵害行为。从犯罪性质的侵害行为来看,针对不法侵害行为实行防卫,通常是指具有紧迫感的、带有暴力性、破坏性的、能够给客体造成严重损害的那些犯罪。对于一般性的、危害不大的、程度轻微的不法侵害行为,一般不应用正当防卫的方法来解决,而应用调解或其他方法来解决,以达到化解矛盾之目的。总之,防卫必须是针对不法侵害行为实施。

(2)防卫必须是针对实际存在而又正在进行的不法侵害实行。这个内容包含两层意思:第一,不法侵害必须是实际上存在的,而不是凭主观想象或主观推测的。如果把实际上不存在的不法侵害凭想象、推测误认为不法侵害存在,错误地实行所谓正当防卫,造成无辜者的损害,这种防卫,在刑法理论上叫做假想防卫。对于因假想防卫而造成的损害责任,应按行为人对事实认识错误的处理原则来处理。即如果属于行为人当时主观上能够预见的,由于疏忽大意而没有预见到,按过失犯罪论处;如果属于行为人当时不可能预见到的,则按意外事件对待,不应追究刑事责任。第二,不法侵害行为必须是正在进行的,而不是尚未开始或已经结束的。正当防卫必须适时进行,也就是说,必须在不法侵害行为已经开始实施,尚未结束之前进行。对不法侵害行为实施以前或者结束以后,都不能实行所谓的正当防卫。如果在上述情况下进行所谓的防卫,在刑法理论上称为防卫不适时,对于防卫不适时,构成犯罪的,依法应承担刑事责任。

(3)防卫必须是为了保护合法权益免受不法侵害。从防卫的目的看,防卫人实行防卫的目的必须是为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,其在主观上具有正义性,这是正当防卫成立的首要条件,也是刑法规定正当防卫不负刑事责任的重要根据。防卫如果是出于侵害他人的非正义目的,或出于保护其非法利益或惩罚犯罪的目的,其主观目的与正当防卫的主观目的相违背,不论正当防卫的界定

具有正义性,故这种防卫不属于正当防卫。在司法实践中,下列几种情况不属于正当防卫:1、对于防卫挑拨行为不能视为正当防卫。所谓防卫挑拨就是指以挑拨、寻衅等不正当手段故意激怒他人,引起他人向自己袭击,然后借口防卫故意伤害他人的行为,对于防卫挑拨,应以有预谋的故意犯罪论处。2、对于互殴、聚众斗殴、械斗等行为不能视为正当防卫。因为互殴、聚众斗殴、械斗等行为,其主观目的都是为了侵害对方,而不是为了保护公私财产及人身安全的合法权益,故双方均无正当防卫可言。但是对于互殴的一方已主动退让,放弃互殴,而另一方紧追不舍,继续实施殴打行为,这时主动退让的一方可以进行正当防卫。3、对于为了保护非法利益而实施的侵害行为,不能视为正当防卫。②卫的主观目的是为了保护公私财产免受正在进行的不法侵害,其主观目的具有鲜明的正义性。为保护非法利益而实施的侵害行为,其主观目的与正当防卫的主观目的背道而驰,故不属于正当防卫。因此,认定是否属于正当防卫,从其主观目的上看,必须以是否具有正义性来确认。

(4)防卫必须是针对不法侵害者本人实行,不允许对未参与侵害的其他人实行。实行正当防卫,其目的是为了排除和制止不法侵害,保护合法权益,而不法侵害的行为只能来自侵害者。因此,防卫只能针对不法侵害者本人实行(共同犯罪除外),才能达到排除和制止不法侵害的目的。如果在防卫过程中给第三人造成损害,而在实施行为过程中又不符合紧急避险条件的,则应根据有无过错或过失来确定是否应负刑事责任。如果明知是第三人而故意加以侵害,构成犯罪的,则应以故意犯罪论处。如果是由于防卫人的精神高度紧张,错误地把第三人当成侵害人而对其实行所谓的防卫,则属于假想防卫。对于假想防卫,应按假想防卫的原则来处理。

(5)防卫行为不能明显超过必要的限度造成重大损害。防卫行为的目的是为了排除和制止不法侵害,因此,在防卫过程中所使用的手段和强度不能明显超过必要的限度造成重大损害。如果防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应负刑事责任。防卫是否明显超过必要的限度造成重大损害,是正当防卫和防卫过当的分界线。对于如何具体判断防卫行为是否明显超过必要的限度造成重大损害,在法律上没有具体的规定标准,但在法学界和司法实践中主要有以下两种观点:一种是基本相适应说。所谓基本相适应就是指防卫行为与侵害行为应当基本相适应。如果防卫行为与侵害行为不是基本相适应,而是明显超过侵害行为造成重大损害,是防卫过当。另一种是必需说。所谓必需说是指防卫必须具有足以有效制止不法侵害行为所必需的手段和强度,这种必需手段和强度就是必要限度。笔者认为,防卫的目的是为了制止不法侵害,保护合法权益。因此,对于防卫行为是否过当,限度如何,不能以防卫人的主观认识为标准,只能以客观实际为标准。一般来说,正当防卫的限度应包括以下四方面内容:1、凡是能用较缓和的手段制止不法侵害时,就不允许用激烈、超强度的手段进行防卫。2、为了避免较轻的不法侵害,不允许造成严重的损害结果。3、对于没有明显立即危及人身安全或重大财产安全的不法侵害行为,不允许采用激烈的重伤、杀害手段进行防卫。4、采取措施制止不法侵害后,不允许对不法侵害人继续加害等。

总之,正当防卫的目的是为了排除和制止不法侵害,保护公共财产和公民的人身、财产安全。正当防卫的界定,对鼓励广大人民群众同不法侵害行为作斗争,及时排除、制止不法侵害行为,有效地惩罚犯罪有着十分重要的意义。

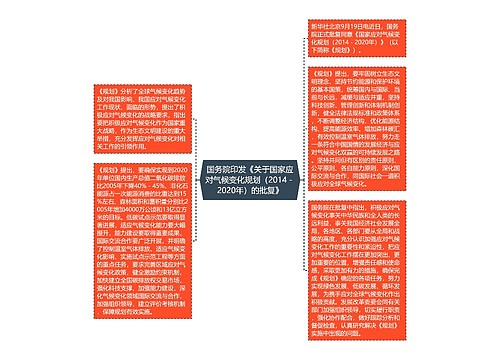

三、特殊防卫

新刑法第二十条第三款首次规定了针对严重危及人身安全的暴力犯罪可以采取无限度的防卫,即使造成了不法侵略者的损害后果也不负刑事责任。刑法第二十条规定: “对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。” 在刑法理论界上有学者称,此款规定是我国的无限防卫权, ③或特别防卫权,④或无过当之防卫等。⑤据此规定,“对正在进行的严重危及人身安全的暴力犯罪实行正当防卫,不存在过当情形”⑥,这一规定是我国刑法在正当防卫制度上的一个重要突破,开创了我国无限防卫权刑事立法化的先河。它的立法用意,主要是为了纠正过去司法实践在处理防卫过当案件时普遍存在的一种偏严的倾向,使公民在受到正在进行的暴力犯罪时,能够站出来进行英勇的反击,不至于因过多地考虑防卫过当责任而畏首畏尾,不能适时制服犯罪,鼓励公民更好地利用防卫权,以保护合法权益,维护社会秩序。无过当防卫赋予了防卫人无限的防卫权,因此也必须对无过当防卫的使用严格掌握,以免滥用,使得防卫权蜕变为私刑权,造成社会混乱。必须明确无限防卫是正当防卫的一种。但是同一般防卫一样,如果以防卫是否受到不法侵害为标准,可将特殊防卫分为两种类型:一类是直接受到严重危及人身安全的暴力犯罪侵害的受害人实施的防卫,即自我防卫;一类是未直接受到严重危及人身安全的暴力犯罪侵害的非受害人实施的防卫,即防卫他人。⑥由于没有将受害人和非受害人予以区分,将使特殊防卫适用的范围过于宽泛,从而造成对不法侵害人应有合法权益保护的漠视。

法律应是理性且公正的,任何人的合法权益都应当受到法律的保护,我们在强化保护防卫人的合法权益时,决不可致不法侵害人应有的合法权益于不顾;否则法律将失去其应有的客观性和公正性,也将会失去其存在的基础。需要强调的是,受害人反击暴力犯罪侵害的特殊防卫权是国家赋予公民一般防卫权的派生性权利,是特殊条件下的救济措施。孟德斯鸠说过,在公民与公民之间,自卫是不需要攻击的。只有在紧急情况下,如果等待法律的救助,就难免丧失生命,他们才可以行使这种带有攻击性的自卫权利。所以应以一种客观而理性的思维,站在公正的立场,将现有特殊防卫规定中“防卫他人”归入一般防卫而遵循一般防卫的规定,而将特殊防卫严格限定在“自我防卫”的范围之内。④这样,既兼顾了刑法的社会保护机能和人权保障机能,也不会挫伤公民见义勇为的正义感和违法犯罪行为作斗争的积极性。相应地,《刑法》第20条第3款可表述为:对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取自卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。

近代刑法理论认为,正当防卫是将本来应由法律保护的利益在法力所不能及的紧急情况下,赋与公民奋起自卫的一项正当权利,它本身意味着对国家刑罚权的一种补充。正当防卫不负刑事责任,但这是有条件的。因此无限防卫权的规定从另一方面来看却也有其不合理的地方,因为对其作出的规定从某方面来说导致了法律价值的错位。

首先,此款规定使立法的价值平添缺憾。就立法与司法的关系而言,立法的明确有助于司法实践,同时立法应保留一定的自由裁量权给司法一定的执法空间。如果说旧刑法对于正当防卫与防卫过当的界限规定不明确、操作性差一些,使得司法实践中对防卫过当案件的裁判有过严之倾向的话,那么新刑法的第2款的修改可以说已经弥补了这一不足,并且恰到好处的留给司法领域一定的实践空间。对于正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的行为的法律性质完全可以根据第1款和第2款的规定进行裁定。因此,第3款的内容属于司法的范畴,立法不能因为司法者本身的业务水平低下就屈尊去解决司法领域的具体问题,这样只能造成立法资源浪费、司法资源自身提高和利用的枯萎。第3款的规定不仅使立法的技术水平倒退,而且使其在法律价值的追求上走向了反面。

其次,所谓“无限防卫权”的规定更易矫枉过正,使得对防卫行为的裁定由失之过严走向另一个极端即失之过宽,从对防卫人的不公平走向对侵害人的不公平,甚至于更易造成国家鼓励更多的暴力犯罪的出现,与法治国家之精神背道而驰,因而,在某种程度上无异于“恶法”。根据立法者的意图,所谓“无限防卫权”并非说明防卫权的绝对无限性,对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为造成不法侵害人伤亡的,同样要受到正当防卫的条件限制,以免造成对侵害人正当权利的过分损害。然而正如大家所知,我国的司法现状如此不容乐观,对于素质水平不齐的司法者来说,有些司法人员也许更易僵化的望文生义,将某些正当防卫条件缺失的行为一律视为正当防卫,不负刑事责任,从而过分的扩张防卫人的权利,过分的忽略对侵害人利益的保护,造成更多的司法错误。另外,此款立法很可能产生极坏的社会影响。由于目前我国公众的法律意识淡薄,法律水平不高,一般公众对立法精神的领会和理解可能较之于某些司法者更差,这必将导致私刑的滥用,从而产生针对暴力犯罪的防卫过当的更加残暴的犯罪。笔者绝非危言耸听,有些地方不就出现了“对于持刀抢劫的车匪路霸,可以当场击毙,群众打死有奖”的血淋淋的标语吗?当初有些学者的忧虑“防卫权如果滥用,就会蜕变成私刑权,私刑权行使之结果只能是坏人打好人,好人打坏人,由此形成恶性循环,如此的话,就会出现违背立法者设立无过当防卫制度初衷的局面,不仅社会稳定不可得,反而造成社会混乱。” 已经变成了现实,恶法开出了“恶花”,正如有些学者所疾呼的那样,“对其如不及时予以废或改,等到有一天开出可怕的‘恶果’来,才采取措施,恐怕已是‘亡羊补牢,为时晚矣’!⑤

正因为此我国刑法第20条第2款规定:“正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。”所谓明显超过必要限度造成重大损害,是指从双方行为性质、手段、强度的比较看防卫行为明显超过制止不法侵害行为而对不法侵害人所必须实行的损害,造成不法侵害人重伤、死亡等不必要的严重后果。这一规定在鼓励广大公民充分行使正当防卫权利,有力地同违法犯罪行为作斗争的同时,也为司法机关具体认定防卫是否过当提供一个相对明确的判断标准——只有造成不应有的“重大损害”,才可认定为没有“明显超过必要限度”,也才能认定为正当防卫。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任。通过其方法与程度“大体相当”的判断,限制防卫行为的“防卫过当”。但是,笔者认为对正当防卫行为也不宜提出过严的要求。在当时的情况下,只要是为有效制止不法侵害所必需,没有明显超过必要限度,造成重大的损害的,就应当认为是正当的合法的防卫行为。如果防卫行为不是一般超过而是明显超过必要限度造成重大损害的,则属于防卫过当。故特殊防卫权既是“有限”的,又是“无限”的, “有限”,是指特殊防卫权的客体范围,只有对正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪才可以行使特殊防卫权; “无限”,则是指对上述特定的犯罪的防卫行为的强度没有限制,即使防卫行为的强度激烈致不法侵害人重伤、死亡的程度,也不属于防卫过当。因此,公民在保护合法权益实施正当防卫时,一定要在行使防卫权注意自己的行为是否过当,以避免防卫过当造成严重的法律后果。

注释:

①参见马克昌、高铭暄主编;〈〈刑法学〉〉,北京大学出版社 高等教育出版社2000年出版,2004年印刷版地131页;

②参见高铭暄主编:《刑法学原理》第2卷,中国人民大学出版社1993年版,第201页;

③赵秉志、赫兴旺主编:《论刑法总则的改革与发展》,《中国法学》》1997年第2期。

④高西江主编:《中华人民共和国刑法的修改与试用》,中国检察出版社1998版,第18页

⑤陈兴良主编:《刑法疏议》,中国人民公安大学出版社1997年版,第23页。

⑥赵秉志《新刑法教程》中国人民大学出版社第89页

⑦参见张明楷主编〈〈刑法学〉〉(上),法律出版社1997年版,第324页

⑧参见张明楷主编〈〈刑法学〉〉(上),法律出版社1997年版,第324页

⑨汪永乐. “无限防卫权”的“恶之花”.

参考文献资料:

(1)〈〈刑法学〉〉 高铭暄 、马克昌主编,北京大学出版社 高等教育出版社出版;

(2)〈〈正当防卫论〉〉陈兴良主编,中国人民大学出版社1987年版;

(3)〈〈新刑法确立的正当防卫制度〉〉姜伟主编,法律出版社1997年版;

(4)〈〈刑法学〉〉(上),张明楷著,法律出版社1997年版;

(5)“特殊防卫主题之审视 ” 韩轶 ,法商研究(中南财经大学学报)参考文献:

(6)田宏杰. 防卫权限度的理性思考[J]. 法学家,1998(4).

(7)兴良. 刑法的价值构造[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1998.

(8)渊 . 法的价值论[M]. 北京: 法律出版社, 1999.

(9)徐彬. 论逆防卫[J]. 中国刑事法杂志, 2001(6)

(10)谢望原. 刑法改革与人权保障[J]. 中国刑事法杂志(检察理论研究),1998(5).

(11) 刑法修改建议文集 [C]. 北京: 中国人民大学出版社, 1997.王政勋. 正当行为论[M]. 北京: 法律出版社,2000.

(12) 正当防卫论[M]. 武昌: 武汉大学出版社,2001.

(13)“无限防卫权”的“恶之花”.

⒂赵秉志、赫兴旺主编:《论刑法总则的改革与发展》,《中国法学》》1997年第2期。

⒃高西江主编:《中华人民共和国刑法的修改与试用》,中国检察出版社1998版,第18页

⒄陈兴良主编:《刑法疏议》,中国人民公安大学出版社1997年版,第23页。

⒅赵秉志《新刑法教程》中国人民大学出版社第89页

引用法条

[1]《中华人民共和国刑法》 第二十条

查看更多

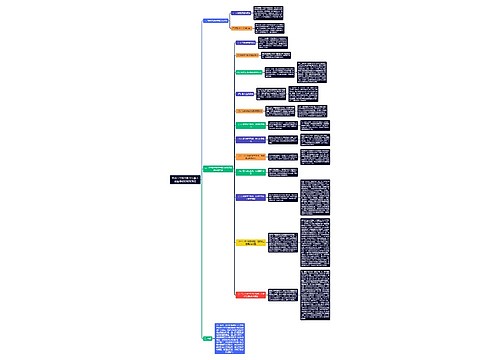

客观违法阻却事由思维脑图思维导图

树图思维导图提供《客观违法阻却事由思维脑图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《客观违法阻却事由思维脑图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:26b58b360d5013411f4bdcc86243130c

浅谈小学数学教学中融入模型思想的有效方法思维导图

U140207459

U140207459树图思维导图提供《浅谈小学数学教学中融入模型思想的有效方法》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《浅谈小学数学教学中融入模型思想的有效方法》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a06a429d683662174ff66fd9c22eca73

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心