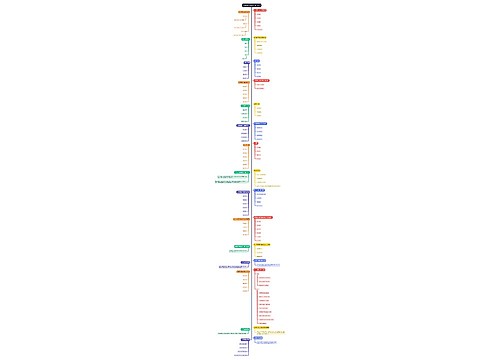

铁的事实,不容质疑思维导图

时光静好

2023-03-08

不容

质疑

公理

面前

一切

信口

雌黄

指鹿

习近平 在事实和公理面前,一切信口雌黄、指鹿为马的言行都是徒劳的。

树图思维导图提供《铁的事实,不容质疑》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《铁的事实,不容质疑》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1d077d3543f1bb105f788f5c84868343

思维导图大纲

相关思维导图模版

铁的事实,不容质疑思维导图模板大纲

习近平 在事实和公理面前,一切信口雌黄、指鹿为马的言行都是徒劳的。黑的就是黑的,说一万遍也不可能变成白的;白的就是白的,说一万遍也不可能变成黑的。一切颠倒黑白的做法,最后都只能是自欺欺人。

日军战犯供词

泽田小次郎 南京战时服役于第16师团步兵第33联队第1大队某中队指挥班

我所在的中队发出了“男女老幼格杀勿论”的命令。这也就是屠杀了。在残暴的进攻战中,那种残暴性一进入南京城马上就表现出来了。

下关逃命的中国人的情形很壮观,有好几万人,都跳到了江里,雪崩似的随着江水漂流。

也不知道是几师团,就等在江对岸,一有中国人漂到对岸,就马上把他杀掉。这就是作战。不过,江很宽,到达对岸的人很少。但是漂到下游的人多,这些人我们就动用军舰来处理。军舰有两三艘,我曾经亲眼见到他们开枪。

追赶的时候,士兵拿步枪射击,杀人杀红了眼。当时的中国兵手里已经没枪了,他们也没有反击,总之是只想尽量保命的样子,场面混乱至极。

中国兵撤退的时候,好像是把马跟其他所有东西都拴在车上渡过江去的。上头说我们一直保卫着南京,需要保存体力,而敌方不逃就会抵抗,所以就给他们开好了一个逃跑的出口。从那里逃掉的家伙,根据我们的战略部署,由事先守在那里的师团把他们统统杀光。

沿江漂流的家伙,无论什么,哪怕是拐杖也好,抓起来就跳进去漂走了。这些人群是被从下游上来的军舰杀害的。所以,中国士兵基本上都是在对岸被杀的。

对方抵抗到了最后。记得是13日的早上,胁坂部队从光华门进了城,33联队则越过紫金山江门进去了。扫荡战一直在进行。扫荡战也殃及了普通百姓,这就是问题所在了。

那时候有俘虏收容所,我们抓了人就往收容所里送。地点在长江岸边,外面有士兵监视着。对岸有重机枪守着,一有动静,马上就能“嗒嗒嗒”,也就是马上就能射击。这是各个大队都做过的事。

我所在的部队只负责抓了人带走。那是离长江口有点远的地方,有个小村庄的地方。我想当时俘虏有几百个人吧,都分不清谁是村民谁是士兵了,尽是男人,不管年轻的还是老的,只要是人,都被带来了。并且,妇女和孩子也都受到了扫荡的伤害,有的被当场杀死。总之,我们心里想着只要是中国人就是敌人,想着自己也可能被杀死,所以就见一个杀一个。

内村和郎南京战时服役于中部第38部队第2碇泊所

攻陷南京的第二年,也就是昭和十三年(1938年),我去做支那事变(编者注:“七·七”事变)的善后工作,做了一年半。我们乘船沿扬子江上去,在南京的下关登陆。

南京真是糟透了,臭烘烘的。因为人的尸体都腐烂了。不是臭不臭的问题,而是你没法在那儿待下去。南京城外附近有一条小河,上面架了座桥,水没了,看上去干巴巴的。那桥下面扔满了尸体,有的已经烂了,还有很多刚死,也有瞪着眼的。那些烂了的还没见骨,所以应该杀了大概才一个月。当时有人跟我说:“好好瞧瞧这些!”不过尸体还是不要瞧的好。我们也有人吓得昏倒了。那桥大概有100米长,所以应该有几百个人的尸体,人数相当于一个中队,基本上是中国人,因为日本人的尸体在整理战场时就清理了。因为没有命令不得擅自外出,所以我不知道那些尸体后来怎么样了。

战争是不会考虑到市民、女人和孩子的,因为都乱成一团了。我听那时候在南京的一个步兵说,他们队长下令说:“男的也好女的也好,不要让他们活着,统统枪毙!”

幸存者证言

李秀英南京大屠杀惨案幸存者

南京大屠杀期间,李秀英在被日军连刺37刀的情况下奇迹般地存活了下来,并在时隔62年之后对日本当年的战争罪犯提起诉讼,最终取得了胜利。

1937年12月13日,日本军队一进城,就开始杀、烧、淫、掠。我的丈夫已经逃到江北乡下避难,我因有7个月身孕,行动不便,就和父亲留在城内未走,躲在一所小学的地下室里。

12月19日上午9点钟,来了6个日本兵,跑到地下室,准备拉走我和其他10多个年轻妇女。我想宁死也不能受辱,急得没有办法,就一头撞在墙上,撞得头破血流,昏倒在地。当我醒来时,日本兵已经走了。后来我感到这样做没有用,我自幼跟父亲学过一点武术,可以跟他们拼一拼。这天中午,又来了3个日本兵,他们把男人赶开,把两个妇女带到另外一间屋子里,准备奸污。这时一个日本兵上来解我的纽扣,看到他腰间挂着一把刺刀,我急中生智,决定夺他的刀。我趁日本兵上来解我衣扣的瞬间,抽出了他的刀,同日本兵搏斗。日本兵见状大惊,同我争夺刀柄。我夺不了刀,就用牙咬,咬住日本兵不放。日本兵被咬痛了,哇哇直叫。隔壁屋里的两个日本兵听到喊声,就跑过来帮助这个日本兵。我一人对付不了这3个人,但我紧紧抓住刀柄不放,和这个日本兵在地上滚来滚去搏斗,其他两个日本兵就用刺刀向我身上乱戳,我的脸上、腿上被戳了30多刀。最后,一个日本兵用刺刀向我肚子刺来,我立即失去了知觉,什么事情也不知道了。

日本兵走后,父亲见我已死,十分伤心,他找几个邻居挖了一个泥坑,把门板拆下来做成担架,把我抬出去准备埋葬。当他们把我抬出门的时候,由于冷风的刺激,我苏醒了过来,哼了一声。父亲听见了,知道我还活着,赶忙抬回家,又设法将我送进鼓楼医院抢救。第二天,我流产了。经美国的威尔逊医生检查,我身上被刺了30多刀,嘴唇、鼻子、眼皮都被刺破了。经过7个月的医治,我才恢复了健康。

伍长德 南京大屠杀惨案幸存者

1946年5月,在远东国际军事法庭审判南京大屠杀罪魁——日本甲级战犯松井石根时,伍长德曾作为见证人之一,到东京出庭作证,以亲身受害的经历和亲眼目睹的事实,控诉了日本南京大屠杀的暴行。

1937年12月,当日本军队接近南京时,我的父母、妻子、大儿子都疏散到苏北去了,留我一人在南京看家。那时我在南京当交通警察。日军侵占南京后,见人就杀,百万人口的南京几乎成了座空城。我躲进了受国际安全区委员会“保护”的司法院难民收容所。

12月15日上午8点左右,忽然来了十几个日本兵,把青壮年男子全部赶到外面,集中到马路上,共约2000人以上。11点左右,我们全体排着队,被押着出发,走到首都电影院门前时,从队伍后面开来了几辆卡车,运来了日本士兵和机枪,并由这几辆卡车在我们队伍前面开路,从首都电影院继续出发。下午1点,队伍到达汉中门,日本兵要我们这2000多人都在城门里停下来,并命令我们坐下。接着,两个日本兵拿着一根长绳子,一人手持一头,从人群中圈出100多人,周围由大批日本兵押着,带往汉中门外,用机枪扫死。就这样,我眼看着这些被抓来的人们,每批一二百人,被绳子圈起来,又一批一批地被带到汉中门外枪杀掉。有个别人吓瘫了,不能动弹的,也被就地杀掉了。到了下午5点多钟,我也被圈进去了,日本兵把我们带到护城河边上,赶到河堤斜坡下面。我见到河堤两侧,架着两挺机枪,再定神一看,眼前横七竖八全是倒卧着的尸体。我急了,就情不自禁地向前跑了几步,纵身一扑,扑倒在乱尸堆上。恰恰就在我扑倒的同时,机枪响了,人们接二连三地倒了下去,我就被埋在别人的尸体下面了。机枪射击声停止后,接着又响起了步枪声。等到步枪声停止后,我感到尸体堆上像是有人在走动。因为我是冲着河岸方向脸朝下抱着头趴着的,通过背上的尸体,感到有人走动的压力。这时冷不防的,我的背上挨了一刀,火辣辣地疼。原来是日本兵在尸体堆上刺杀尚未断气的活人,刀尖穿透我背上那几个人的尸体,扎到我身上来了。在这以后,我又连续听到两阵机枪声响,大约还屠杀了两批人。接着,日军就放火烧尸,我被浓烟烈火逼得受不了、熬不住了,就趁着天黑,冒着危险,忍痛跳进了秦淮河,幸好河里水不多,随后又偷偷地沿着河向南爬去,爬到了水西门旁,躲藏在瓦厂街九号一带的一个宅院的厨房里,正好地上有一摊稻草,就用锅灰抹了抹脸,装成要饭的,好不容易逃回到了安全区,后来我被送进鼓楼医院住了50多天,才医好了刀伤,现在背上还留有一条5寸多长的伤痕。

莫德胜 平顶山惨案幸存者

1997年3月14日,莫德胜以原告身份在日本东京地方法院第103号法庭控诉侵华日军的残暴罪行。2005年,作为当年的幸存者之一,时年81岁的莫德胜回忆了平顶山惨案的场景。

1932年,我刚刚8岁,家住在平顶山村,全家有四口人,父亲是矿工,外公是远近闻名的老中医。家家户户过中秋节的第二天上午9点多钟,我们一群孩子跑到平顶山西坎,看到道上有好几辆汽车,上面载的全是日本兵,头上戴着钢盔,端着带有明晃晃刺刀的枪。我急忙跑回家,对姐姐说,不好了,鬼子兵来了。我妈说,可不要往外跑了。中午刚过,3个鬼子兵闯进我们家,把门踹开,日本兵说,把好东西通通拿出来,我们皇军保护你们,还用半通不通的中国话赶我们全家出门。我父亲说,这是我的家,我不走。鬼子兵拿枪把子劈头盖脸地往他身上打。母亲抱着3岁的妹妹,父亲拉着我的手,就这样被赶出了家门。满街都是老百姓,哭哭啼啼,都被赶到村外牛奶房子南边的草地里。午后1点多钟,人们差不多都被赶进了屠杀场,日本守备队从四面八方拼命把人群往中心压缩。这时,鬼子军官刺刀一举,周围的机枪立即叫起来,人群随着枪声一排排地倒在地上。我前面有个人穿着薄棉裤,一打他一蹬腿,棉花还冒烟,一会儿就不动了。我吓得头发一竖一竖的……日本兵走后就听到有人喊,没死的快跑吧,鬼子去拉汽油了。我把盖在母亲身上的棉被掀开,母亲和妹妹满身都是血,大喊“妈,妈呀,妈”,喊也不醒、推也不醒。姥爷姥姥也死了,我像个木头人不知怎么才好。听到有人喊,快跑吧,日本人要回来了。我最后看了亲人一眼,钻进高粱地……

全伯安 厂窑惨案幸存者

2001年,时年75岁的全伯安回忆了厂窖惨案。

1943年春天,厂窖种满了庄稼,有蚕豆、油菜、水稻、麦子……水稻秧苗刚好长到手掌那么长,乡亲们都在忙着扯秧。我当时17岁,有一个很傻的梦想,梦想自己种田年年丰收,主人多给我一些粮食,家里的粮食积攒多了,再去买几亩地,娶个老婆,不给富人做牛做马了。5月9日清晨,天空阴沉沉的,厂窖街上火光冲天,燃烧的灰烬不停地落到我的脸上,田坎上跑来一群又一群失魂落魄的乡亲。乡亲们大声喊道,全伯安你怎么还不跑啊,日本鬼子来了,到处杀人放火。我赶忙放下农活,跟在乡亲们后面,加入了逃命的队伍,身上只穿了一件又烂又脏的棉衣。跑的时候,子弹时不时贴着耳朵飞过,落在水塘中,溅起水花。我就像丢了魂魄一样,一边跑一边发抖。路边的池塘漂满了尸体。我没命地四处躲藏,苎麻地、草垛、水沟、灶台,全部都成了我的藏身之处,饿了,就壮着胆子摸到人家屋里寻找食物,吃几口冷饭就跑;困了,就躺在潮湿的苎麻地里歇一会儿。我连续4天没有合眼,有一晚在牛棚里睡,棉衣全是泥水,晚上冷得发抖。屠杀第二天,我悄悄回到种的秧田附近,一看,全是尸体,尸体就像从空中抛落的秧苗,横七竖八,有的仰天,有的蜷曲,有的倒插。和我们一起逃命的有个孕妇,她后来跑不动,被日本鬼子抓了起来,几个日本兵把她踢翻,双脚猛踩孕妇的肚皮,“扑哧”一声,血淋淋的胎儿从下身滑了出来,日本兵用刺刀挑起胎儿取乐……日军走后,我和幸存的乡亲们回到厂窖,天上没有鸟飞,街上的狗都不敢叫,尾巴夹得紧紧的,人们在街上相见,都是一副哭相,不说话,每家每户都有直接或者间接的亲人被杀害。我不敢走进那块流过血的秧田,甚至不敢再看一眼。我连续做了10多天的噩梦,总是梦见日本鬼子把我劈死在秧田里……

第三方证言

《纽约时报》报道节选

1937年12月18日

〔美〕F.蒂尔曼·德丁

对一般市民的杀害日益扩大。15日,广泛巡视市内的外国人,看到所有街巷内都有市民的尸体,其中有老人、妇女和小孩。特别是警察和消防队员,更成为枪杀的对象。死者很多是被用刺刀刺死的,有的是被用极其野蛮的残酷手段杀害的。由于恐惧慌忙逃跑的和日落后在大街小巷被巡逻队抓到的,不问是谁,都被杀害。很多屠杀是当着外国人的面干的。日军的掠夺可说是对整个城市的掠夺。几乎是挨家挨户都被日本兵闯入,而且往往是日本军官看着干的。日军夺取任何所想要的东西,日本兵往往强迫中国人搬运掠夺到的物品。

许多中国人每当他们的妻子和女儿被拉走强奸,就立即向外国人求助,但外国人想帮助也无能为力。

安全区的一个建筑物里,被抓走了400个男人。日本兵把他们50人一排,绑成一串,由拿着步枪、机关枪的日本兵部队押往屠场。

记者在登上开赴上海的轮船的前一刻,在江边马路上看到200个男子被屠杀。屠杀只花了10分钟。日本兵使男人们在墙壁前排成一排,加以枪杀,然后许多拿着手枪的日本兵,乱七八糟地在中国人尸体周围毫不在乎地用脚踢,如果手脚还有动的,就再给一枪。

干着这种使人毛骨悚然的勾当的陆军官兵,喊停泊在江边军舰上的海军观看这种情景,一大群官兵看了感到非常有趣。

一般市民死伤的也很多,达几千人,唯一开门的美国人经营的大学医院,其设备只够容纳一部分负伤者。

南京马路上尸首累累。有时要先移动尸体,汽车才能通行。

拉贝日记节选

1937年12月14日?在开车穿过城市的路上,我们才真正了解到破坏的程度。汽车每开100200米的距离,我们就会碰上好几具尸体。死亡的都是平民,我检查了尸体,发现背部有被子弹击中的痕迹。看来这些人是在逃跑的途中被人从后面击中而死的。

日本人每1020人组成一个小分队,他们在城市中穿行,把商店洗劫一空。如果不是亲眼看到,我是无法相信的。他们砸开店铺的门窗,想拿什么就拿什么,估计是因为他们缺乏食物。我亲眼目睹了德国基斯林糕饼店被他们洗劫一空。黑姆佩尔的饭店也被砸开了,中山路和太平路上的几乎每一家店铺都是如此。一些日本士兵成箱成箱地拖走掠夺来的物品,还有一些士兵征用了人力车,用来将掠夺的物品运到安全的地方。

我们遇见了一队中国工人,约200名,日本士兵将他们从难民区中挑选出来,捆绑着将他们赶走。我们的各种抗议都没有结果。我们安置了大约1000名中国士兵在司法部大楼里,约有400500人被捆绑着从那里强行拖走。估计他们是被枪毙了,因为我们听见了各种不同的机关枪扫射声。我们被这种做法惊呆了。

我们安置伤兵的外交部已经不允许我们进去,中国医护人员也不许离开。我们成功地抢在日军下手之前,将一批125名中国难民迅速地安置在空房子里。韩先生说,他家隔壁的一所房子里有3个十四五岁的姑娘被抢走了。贝茨博士报告说,甚至连安置在安全区内房子里的难民们仅有的一点点东西也被抢走了,就连仅剩的1元钱也逃不出闯入者的手心。

在我们总部的院子里,有7个重伤员已经躺了好几个小时,他们最后终于被救护车送到了鼓楼医院。重伤员中有一个约10岁的男孩,他的小腿被子弹击中,连发出呻吟的气力都没有了。

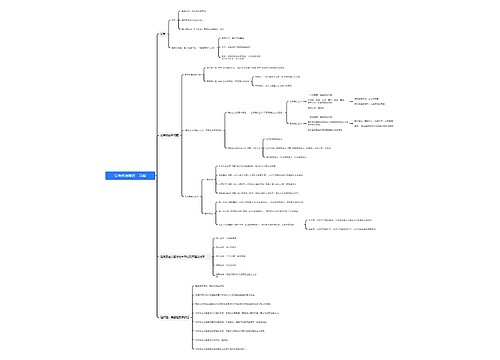

南京大屠杀惨案

从1937年12月13日攻占南京开始,侵华日军在南京进行了持续6周的大规模屠杀、强奸以及纵火、抢劫等反人类罪行。据远东国际军事法庭和南京军事法庭的有关判决和调查,在大屠杀中有20万以上乃至30万以上中国平民和战俘被残忍杀害。

平顶山惨案

发生在1932年9月16日的平顶山惨案,是“九·一八”事变之后日军制造的第一起大规模集体屠杀我国无辜百姓的惨案。辽宁抚顺南部的那个名叫平顶山的村庄在惨案后不复存在,全村3000多名男女老幼,侥幸逃出的仅有三四十人。

厂窖惨案

1943年5月9日至12日,侵华日军在湖南厂窖残忍杀害中国军民3万多人,摧残致伤3000余人,强奸妇女2000多人,烧毁房屋3000多间,炸沉、烧毁船只2500多艘,制造了侵华第二大惨案,同时也是太平洋战争期间的最大惨案。

拉贝日记

约翰·拉贝是一名德国商人,长期生活于南京,第二次世界大战期间,任南京安全区主席,以拯救25万中国人民而闻名于世。拉贝日记是约翰·拉贝目击南京大屠杀所作的记录。时间跨度从1937年9月到1938年2月,被公认为近年来发现的研究南京大屠杀事件数量最多、保存得最为完整的史料。

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心