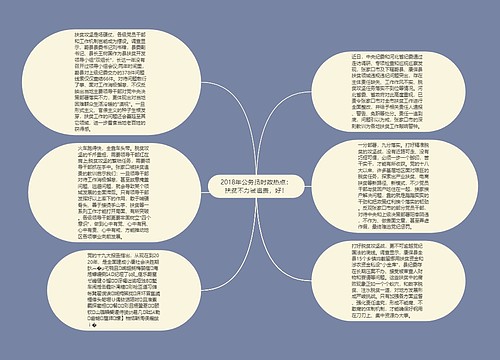

刑法对于“关系密切”表述缺乏标准思维导图

此生来迟

2023-03-08

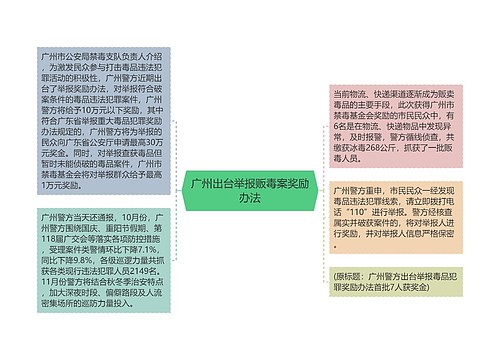

南开大学法学院教授、刑法教研室主任张心向日前提出,刑法对于“关系密切”表述缺乏标准,应对刑法中“利用影响力受贿罪”的犯罪主体作适当修改,并相应修改《刑法修正案(九)》新近增设的“对有影响力的人行贿罪”。

树图思维导图提供《刑法对于“关系密切”表述缺乏标准》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《刑法对于“关系密切”表述缺乏标准》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:2de1487e2b1226dce8b858d5a5b49104

思维导图大纲

相关思维导图模版

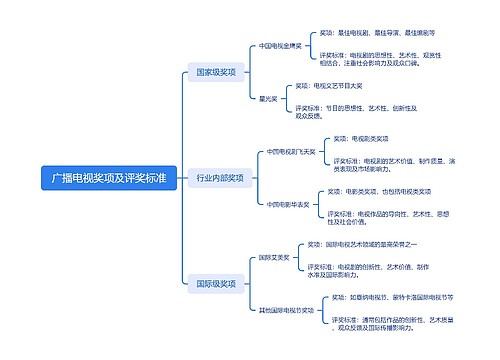

广播电视奖项及评奖标准思维导图

U782682106

U782682106树图思维导图提供《广播电视奖项及评奖标准》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《广播电视奖项及评奖标准》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a4210651fa3a78355ac9f5101bb2c616

实体门店工作流程标准化导图思维导图

U981878554

U981878554树图思维导图提供《实体门店工作流程标准化导图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《实体门店工作流程标准化导图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1a305a94ffb852ebf3c1ddc1da6184b7