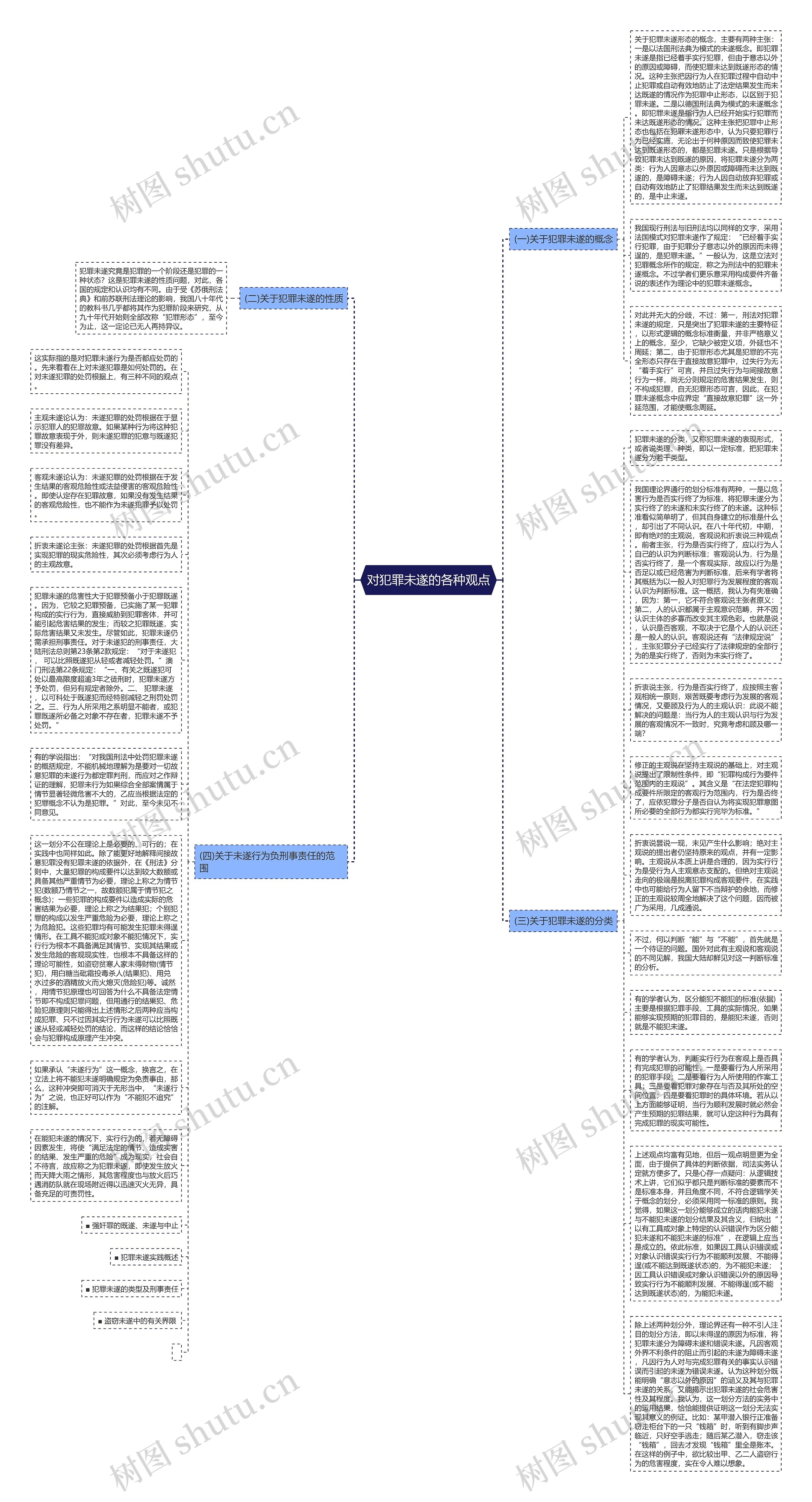

犯罪未遂的分类,又称犯罪未遂的表现形式,或者说类理、种类,即以一定标准,把犯罪未遂分为若干类型。

我国理论界通行的划分标准有两种,一是以危害行为是否实行终了为标准,将犯罪未遂分为实行终了的未遂和未实行终了的未遂。这种标准看似简单明了,但其自身建立的标准是什么,却引出了不同认识。在八十年代初,中期,即有绝对的主观说,客观说和折衷说三种观点。前者主张,行为是否实行终了,应以行为人自己的认识为判断标准;客观说认为,行为是否实行终了,是一个客观实际,故应以行为是否足以或已经危害为判断标准,后来有学者将其概括为以一般人对犯罪行为发展程度的客观认识为判断标准。这一概括,我认为有失准确,因为:第一,它不符合客观说主张者原义:第二,人的认识都属于主观意识范畴,并不因认识主体的多寡而改变其主观色彩。也就是说,认识是否客观,不取决于它是个人的认识还是一般人的认识。客观说还有“法律规定说”,主张犯罪分子已经实行了法律规定的全部行为的是实行终了,否则为未实行终了。

折衷说主张,行为是否实行终了,应按照主客观相统一原则,艰苦既要考虑行为发展的客观情况,又要顾及行为人的主观认识:此说不能解决的问题是:当行为人的主观认识与行为发展的客观情况不一致时,究竟考虑和顾及哪一端?

修正的主观说在坚持主观说的基础上,对主观说提出了限制性条件,即“犯罪构成行为要件范围内的主观说”。其含义是“在法定犯罪构成要件所限定的客观行为范围内,行为是否终了,应依犯罪分子是否自认为将实现犯罪意图所必要的全部行为都实行完毕为标准。”

折衷说昙说一现,未见产生什么影响;绝对主观说的提出者仍坚持原来的观点,并有一定影响。主观说从本质上讲是合理的,因为实行行为是受行为人主观意志支配的。但绝对主观说走向的极端是脱离犯罪构成客观要件,在实践中也可能给行为人留下不当辩护的余地,而修正的主观说较周全地解决了这个问题,因而被广为采用,几成通说。

不过,何以判断“能”与“不能”,首先就是一个待证的问题。国外对此有主观说和客观说的不同见解,我国大陆却鲜见对这一判断标准的分析。

有的学者认为,区分能犯不能犯的标准(依据)主要是根据犯罪手段、工具的实际情况,如果能够实现预期的犯罪目的,是能犯未遂,否则就是不能犯未遂。

有的学者认为,判断实行行为在客观上是否具有完成犯罪的可能性,一是要看行为人所采用的犯罪手段;二是要看行为人所使用的作案工具;三是要看犯罪对象存在与否及其所处的空间位置;四是要看犯罪时的具体环境。若从以上方面能够证明,当行为顺利发展时就必然会产生预期的犯罪结果,就可认定这种行为具有完成犯罪的现实可能性。

上述观点均富有见地,但后一观点明显更为全面,由于提供了具体的判断依据,司法实务认定就方便多了。只是心存一点疑问:从逻辑技术上讲,它们似乎都只是判断标准的要素而不是标准本身,并且角度不同,不符合逻辑学关于概念的划分,必须采用同一标准的原则。我觉得,如果这一划分能够成立的话肉能犯未遂与不能犯未遂的划分结果及其含义,归纳出“以有工具或对象上特定的认识错误作为区分能犯未遂和不能犯未遂的标准”,在逻辑上应当是成立的。依此标准,如果因工具认识错误或对象认识错误实行行为不能顺利发展、不能得逞(或不能达到既遂状态)的,为不能犯未遂;因工具认识错误或对象认识错误以外的原因导致实行行为不能顺利发展、不能得逞(或不能达到既遂状态)的,为能犯未遂。

除上述两种划分外,理论界还有一种不引人注目的划分方法,即以未得逞的原因为标准,将犯罪未遂分为障碍未遂和错误未遂。凡因客观外界不利条件的阻止而引起的未遂为障碍未遂,凡因行为人对与完成犯罪有关的事实认识错误而引起的未遂为错误未遂。认为这种划分既能明确“意志以外的原因”的涵义及其与犯罪未遂的关系,又能揭示出犯罪未遂的社会危害性及其程度。我认为,这一划分方法的实务中的运用结果,恰恰能提供证明这一划分无法实现其意义的例证。比如:某甲潜入银行正准备窃走柜台下的一只“钱箱”时,听到有脚步声临近,只好空手逃走;随后某乙潜入,窃走该“钱箱”,回去才发现“钱箱”里全是账本。在这样的例子中,欲比较出甲、乙二人盗窃行为的危害程度,实在令人难以想象。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646