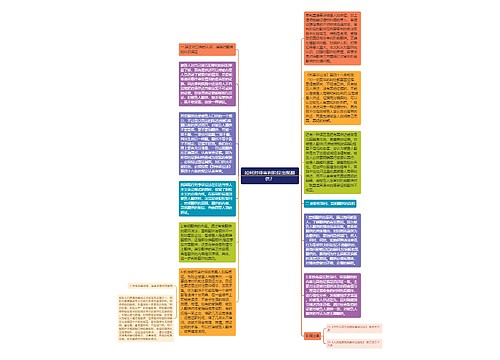

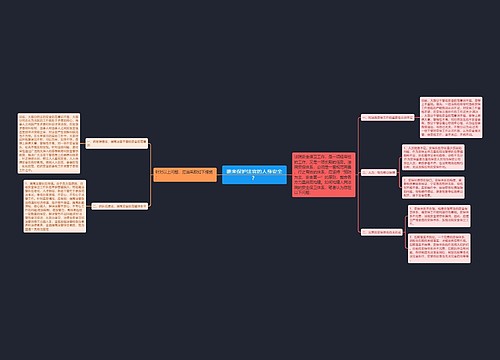

对于共同过失,当否列入刑法的规范范围,国内学界近年来观点不一。

纵观历史,我国的共犯制度并非以犯罪的联络(即明确的犯罪故意)为必要条件,即只要共同行为导致了危害结果,并且这一危害结果系刑法所规范,即成立共犯关系。如清《新刑律》第三十五条:于过失罪有共同过失者,以共犯论。

当前只有少数国家如意大利有过失共犯规定,其刑法第一百一十三条规定:“数人协力过失犯罪时,各科以规定之刑。”大多数国家否认存在过失共犯,但在司法实务中不尽一致。如日本刑法未明确规定有过失共犯,但法院在实际运用态度上就有变化。主要是第二次世界大战前后日本判例的发展动向。

我国当今刑法,对过失共犯并未予以肯定。最高人民法院2000年11月10日《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称解释)第五条第二款指出:“交通肇事后,单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或乘车人指使肇事人逃逸,致使被害人因得不到救助而死亡的,以交通肇事的共犯论处。”这一司法解释,似乎肯定了过失的共同犯罪。但细细研究,发现其中存在着“基本的过失犯+故意的加重犯”的情形,而现实立法中根本就不可能有这种情形的结果加重犯概念。其次,能否将逃逸本身的行为认定为间接故意致人死亡的行为,还需要研究。在行为人没有采取积极措施防止结果发生时,并不能简单地认为所发生的结果就是行为人的不作为所致,还应当分析前行为处于何种危险状态,行为人履行义务的可能性大小,行为人不作为是否造成结果的原因等,因此,如将这一行为的加重情节不加考虑地列入刑法第二百三十二条、第二百三十四条又显属不当。再次,“因逃逸致人死亡”属于交通肇事罪的一种加重情节,但其前提是行为人构成交通肇事罪这一基本犯,将指使司机逃逸因而导致被害人死亡认定为交通肇事罪的共犯,则缺乏基本犯这一前提条件。故就交通肇事这一法条及相关司法解释来看,既要否认过失共同犯罪,又赞成上述司法解释与法条,是有一定难度的。

同时在审判实践中,存在着按共同犯罪的原则处理过失共同犯罪的情况。如重庆市九龙区人民法院以及重庆市中级人民法院下判雷某与孔某过失杀人一案:雷、孔二人相约在一阳台上,选中离阳台8.5米左右处一棵树干上的废瓷瓶为目标比赛枪法。两人轮流各射击子弹3发,均未打中,但其中一发子弹飞向阳台100余米附近,将行人龙某打死,但又不能查明击中被害人的子弹由谁所发。二级法院均认定两被告构成过失犯罪,各判处四年有期徒刑,却又没有适用刑法总则关于共同犯罪的规定,也即该判决按照部分实行全部责任的共犯处理原则处理了该案,但却又没有承认过失共犯,这里显然存在一些值得探讨之处。

笔者认为,当前出现的一些由过失而引起的严重事故,如因相互不注意而引起的特大火灾、煤矿爆炸、多因一果中的严重交通事故等,由于过失犯罪罪责个别化处理原则而不能得到应有的惩处,激化了社会矛盾。如设立了过失共犯,所有行为人都应对整体的危害结果承担责任,这样既能提高大众的责任意识,同时又能减少不必要的社会危害。因此在刑法中有必要规定过失共犯,当然其适用范围不宜过宽,对过失教唆、过失帮助等不能适用过失共同犯罪的相关规定,对于故意教唆、帮助过失犯的则按间接正犯处理,也不适用过失共同犯罪,只对共同实行犯(即共同正犯)按过失共同犯罪处理,其理论依据在于是否适用部分实行全部责任原则。故意与过失都是责任的要素或形式,故意犯与过失犯都是各自的实行行为,对故意犯的实行为可适用该原则,则对过失犯也应适用。且二人以上的行为可适用该原则,则对过失犯也应适用。且二人以上的行为对法益造成的侵害具有因果性,这种因果性应当根据客观的因果法则进行判断,而不仅取决于二人以上具体、确定的意思联络,况且故意犯罪有些意思联络也是模糊的。

再者,当今国外如日本在司法实务中已对过失共同犯罪有较深的研究与运用,如我国不作规定,放任国民的疏忽意识,就会使国民至其他国家时因为其文化出身这一“身份”被法律预定为犯罪,并最终成为名副其实的“天生犯罪人”,成为社会制度的牺牲品。

引用法条

[1]《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条

[2]《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第两百三十二条

[3]《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第两百三十四条

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646