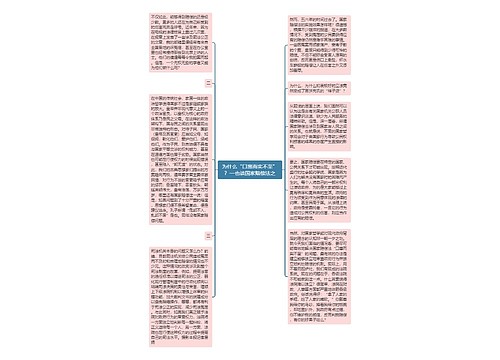

认同善恶报应论者自然以为这是“恶有恶报”的大好消息,而对于那些结石宝宝的家属们、同情者们呢,此消息就像今年冬天的第一场精神的冰风暴,他们并不愿意接纳,可灾难终将骤然到来,冷静而残酷。

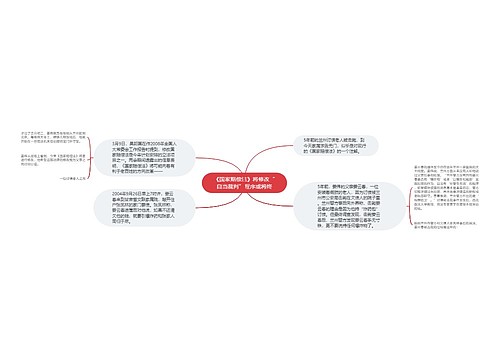

蓦然回首,结石宝宝及其代理人的索赔之途不啻是一场维护权利的万里长征:三鹿事故爆发过后,针对受害者接踵而至的诉状,河北地方法院以“等待政府的赔偿方案”为由迟迟不肯立案;直到今年3月,第一例索赔案才成功立案,然而,案是立了,这一起索赔金额仅仅为3.1万元的小案子,等到花儿都谢了,却盼不来开庭审理的消息。

至今,像一场公开宣扬的阴谋,三鹿集团终告破产,依企业破产法113条,其清偿次序为职工工资、社会保险费用、税款、普通债权———结石宝宝的赔偿费用被列为普通债权,而石家庄中院的破产裁定显示,三鹿集团对普通债权的清偿率为零。这等于是说,不管你立案与否,受害者都无法从被榨干了精血的三鹿身上拔下一根毛。

这一切,从法理上讲,并无几许值得非议之处。也许,从三鹿集团决定生产毒奶粉的一霎时,它就想好了规避的“三字经”,一是“拖”,二是“赖”,三是“逃”。凭其一己之力,恐难暗度陈仓,于是拉公权力下水,使有关部门从中立的监督者、裁决者沦为同流合污者。最终,三鹿“死了”,其后事却要由公权力,尤其是法院来料理。不知那些被迫做孝子贤孙的国人,心头是什么滋味?

当然,最苦痛的受害者,还是结石宝宝。法院及有关部门可以继承三鹿集团的“三字经”,结石宝宝的家庭怎么办?除了医疗费,谁来消解他们心底的荼毒,谁来拯救这一代人共同的苦难记忆?

有人说,三鹿不玩了,我们慢慢玩;三鹿不赔呢,让国家来赔。我们且来看饱受诟病的。广为引用的第二条乃是总括性的规定,第三条则说,行政机关及其工作人员在违法行使行政职权之时,造成公民身体伤害或者死亡,受害人有取得赔偿的权利。

结石宝宝之受害,身为监管部门的行政机关无疑负有不可推卸的责任。问题在于,此案当中,行政机关的责任不像违法拘留、非法拘禁公民那样容易辨明,其不为直接,而为间接;不是主动作为,而是消极不作为;或者说,三鹿是故意犯,它们则为过失犯。

中国是成文法国家,如果每一步法理推定皆从法典之上的僵硬文字出发,再碰上无法自由行使裁量权的法官,我估计,申请国家赔偿的行政诉讼,将再次遭遇立案难。

不过,由此而言,结石宝宝的索赔案,恰好构成了对正在修订途中的国家赔偿法的严肃挑战。当万众一心,纷纷主张由国家出面补偿三鹿事故的受害者,立法者是不是应该俯首聆听,为什么国民会有这种激切的呼召?假如他们的呼召是时代的真实回声,立法者如何在与时俱进的法规之中对民心进行及时地呼应?

回头再说三鹿。以上所论,将三鹿集团与国家机关划成了泾渭分明的两者。实际上,尽管新西兰恒天然集团拥有43%的三鹿股份,但余下57%的股权占有者,仍为国家,所以质言之,三鹿乃是不折不扣的国有企业。国企破产了,由国家擦干净屁股,代偿一部分债务,实为题中应有之意。

由此,对结石宝宝的国家赔偿,正可与国家赔偿法的缺口顺理成章接上了轨,以消除几十万幸存的结石宝宝心中留下无法磨灭的阴影。

May all the beauty be ble

May all the beauty be ble

U281081967

U281081967