《21世纪》:今年总理提出本届政府要出台相应法规推进集体土地征收制度,在这方面,应该把握哪些原则?

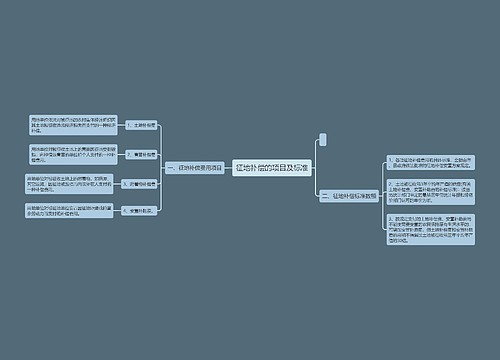

陈锡文:党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》要求:按照保障农民权益、控制征地规模的原则,改革征地制度,完善征地程序,并明确了征地制度改革的基本方向:缩小征地范围、规范征地程序、提高补偿标准、落实安置政策。

党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》在推进征地制度改革上进了一步,剔除在土地利用规划确定的城镇建设用地范围以外的非公益性项目,如果符合规划且批准占用农村集体土地,那这个土地就可以不转变所有权属性,就是国家可以不征收,让农民以集体的土地参与项目的开发和经营。这句话落实到位大概涉及到15%的建设用地,这是当前征地制度改革非常重要的突破口。但是这件事推行的最大阻力恐怕来源于地方政府,因为如此一来,地方的土地财政就会明显减少了。

从目前的情况来看,最为迫切的是需要提高征地补偿标准。虽然现在有些地方按原用途补偿的标准已经提高到超过30倍了,但给农民的补偿不是按照市场价值的标准,而是按原用途补偿。它有其合理之处,因为在征地之前土地的用途本来就是农用地,但矛盾之处在于,征地之后土地用途发生改变,农民有没有权利分享增加的收益?

集体土地征用的另一个突出问题是法律上没有一个房屋拆迁补偿的说法,而将之归为“地上附着物”,但“地上附着物”与房屋不是一个概念。所以征地补偿的时候必须考虑这个因素,要合理补偿农民的房屋损失,改善他们的住房条件。

总之,征地补偿的一个大原则,就是必须保证被征地农民的生活水平有所提高,长远生计得到保障。

《21世纪》:一些地方在推动农村集体土地直接进入市场方面积极性非常高,对这一问题您怎么看?

陈锡文:农民的土地也存在一个用途管制的问题,不能随便改变用途。《土地管理法》规定:任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地。通常情况下,只有国有土地才能成为建设用地,要在土地上搞建设,需要通过征用土地程序才能进行。

但农村建设用地有其特殊性,在以下两种情况下搞建设不需要通过征地程序:一是农民、农村集体组织在宅基地上建房可以不经征用。二是乡镇企业出现破产、兼并等情形,需要通过转移土地使用权转移方式盘活资产时,土地使用权跟着债权债务关系走,不需要征用。《土地管理法》规定:符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业,因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外。十七届三中全会的决定提出,对依法取得的农村集体经营性建设用地可以进入市场,这里的农村集体经营性建设用地指的实际就是乡镇企业用地。按照这个精神,进入建设用地市场的农村集体经营性建设用地在符合规划的前提下与国有土地享有同等权利。

但一些地方为了扩大建设用地,把农民的宅基地、甚至农村公益性用地也当成经营性建设用地,并出现了大拆大建的现象。这个问题把握不好,会引起农村土地制度的混乱,留下很多很大的隐患。

《21世纪》:一些地方特别热衷于城乡建设用地增减挂钩,您对这一问题怎么看?

陈锡文:从2006年开始,国土资源部开展了城乡建设用地增减挂钩试点工作。从实际情况来看,由国土资源部直接管理的试点项目,一直运行得非常规范。党的十七届三中全会《决定》要求,整理村庄和宅基地节约的建设用地,首先要复垦为耕地,调剂为建设用地的必须符合规划,纳入年度用地计划,并优先满足集体建设用地。

但随着土地管理制度的日益严格,城镇化所需要的用地指标越来越紧张,一些地方就将长期趋势当成了短期政策手段,通过“并村合居”大规模减少农村建设用地的方式去增加中心城市的建设用地。一些没有被国土资源部列为试点的地方也大规模开展城乡建设用地增减挂钩及指标置换,一些地方通过加速循环使用周转指标的方式增加建设用地规模,由此出现了一些地方城市建设用地规模失控的现象。

针对这一问题,《国务院关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》(国发〔2010〕47号)对严格规范增减挂钩试点提出了明确要求。目前,不规范的城乡建设用地增减挂钩现象基本得到了清理。