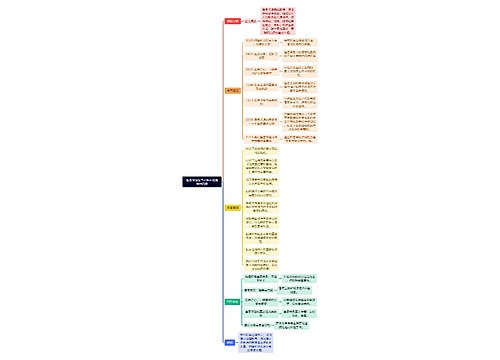

田园牧歌一夜尽,万丈高楼平地起,中国式拆迁正如火如荼地在中华大地上演:执政党高调、合法地吹响了向城镇化快速进军的号角,各级政府以在快速城镇化过程中扮演主要角色为己任,一些亦政亦商的房地产开发商力图从中谋取最大的利润,村干部、村民、流动人口被城镇化的洪流席卷。

对于征地拆迁,地方政府有“速度决定一切”的下意识,执政党有“稳定压倒一切”的合法性,开发商有“利润高于一切”的增值欲望,村民有“利益优于一切”的合理诉求,执政党、地方政府、开发商和村民之间的博弈局面就此形成。“四个一切”归结成一点就是维稳与维护村民利益的矛盾。如果这个矛盾解决不好,势必影响整个征地拆迁的快速迈进,影响既得利益者的利益分配,甚至影响执政党的执政根基。因此,执政党大声呼喊措施落实的重要性和紧迫性。然而,矛盾不好解决。

在征地拆迁过程中,地方政府常常感到工作很难开展。地方政府追求速度,强调政绩,则会因为决策不周密带来社会不稳定因素。如果不稳定因素产生了,政府就会强调社会和谐的重要性。如果社会要和谐,整个社会就得满足群众的根本利益,而满足群众的根本利益就会减少权贵阶层的既得利益,按如此运行逻辑可以得出“拆迁有风险,稳定得利少”的结论。尽管很难,但是“为官一任,有所作为”的信条仍激励着那些“走一步,看一步”的官员们,进而产生“轻过程、重结果”的行政逻辑。细心的观察者会从尘土飞扬的征地拆迁现场中发现一个矛盾的思路:官员既要快速拆迁的结果,也要社会稳定的结果。如何实现“鱼和熊掌兼得”?靠上级压下级,一级压一级,最终压到村级党员干部的肩上。

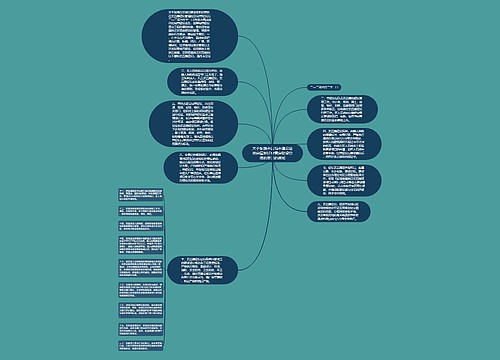

然而,村级党员干部根本完成不了上级摊派的任务。村级党员干部的身份是政策执行者,而不是政策制定者,无法有效地根据实际情况灵活地解释、调整上级的政策。在实际工作中,多个方面的政策困境也是村级党员干部突破不了的。

在征地拆迁补偿中,地方政府与民争利,地方政府拿的是大头,而被拆迁村民拿的补偿是小头,理论上应是被拆迁村民拿大头,而地方政府拿小头,然而,决定权在地方政府而不在村级党员干部、村民。

被拆迁村民搬迁的过程中常存在一个过渡期,即旧居被拆迁了,而新居还没有建好,村民被迫要想各种办法租房子住的时期。在过渡期内,被拆迁村民散居各地,给村级党员干部的管理带来诸多不便。事实上,这个过渡期由于行政审批和行政效率低下的原因,常常被人为地拉长。被拆迁村民和村级党员干部的共同心愿是旧居直接换新居,不想流离失所、寄人篱下,然而决定权不在他们手上。

在过渡期内,村民文化活动场所、村民代表活动场所、党员活动场所都没有列入拆迁规划,广大村民只能被迫“蜗居”在有限的空间内,村级党员干部则要每月花费近万元费用租用办公场所,有的村甚至在酒店中租用餐桌开会、选举、议事,造成各项村务活动、党务活动的开展极不规范。

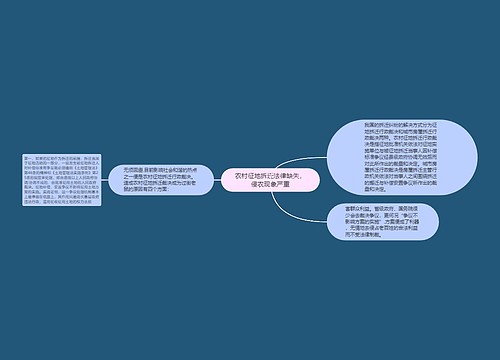

有的被拆迁村是拆迁先行、法定拆迁程序后办,而法定程序的办理时间常常超过地方政府承诺的期限,而这一切都有损被拆迁村民的合法权益,也有损政府的公信力。

被拆迁村民中的许多“40、50”人员因缺乏职业技能,无法找到合适的就业岗位。而上级配套就业政策又跟不上,仅靠村级党员干部人情关系推荐就业解决不了根本问题。

虽然村级集体资产的产权在于村集体,但是实际的管理权却在于乡(镇)一级,引发的结果是数额巨大的集体资产只能闲置,资金只能存在银行里接受贬值的后果,对此,乡(镇)村两级因担心承担投资风险而办法不多、裹足不前。

迁入新居后,原有的村级建制理应随之撤销,但是因为有零星土地存留、集体资产产权制度无法有效建立,村级建制迟迟得不到撤销。而村级干部又因为无法纳入人事编制、财政供给的范围而不能与迁入地的居委会、物业管理公司无缝对接,随之而来的结果是迁入地的居民有问题仍习惯于找村级党员干部解决,而居委会、物业公司的服务、管理职能无法真正发挥。

由于被拆迁村民的话语权在征地拆迁过程中的丧失或被边缘化,他们的合法利益常常难以被最大限度地满足。他们会因征地拆迁补偿数额过小,政府的承诺到期无法兑现,拆迁过渡期内没有体面的过渡房,村级党员干部不能有效解决他们的就业问题,村级党员干部作风恶劣,没有地种菜,没有宽敞的晾晒衣服场地,要增加生活成本(交物业费、暖气费、水费等),没有文化活动场所等等而不满意。不满意,就会出现地方政府、村级党员干部烦心的上访现象,特别是越级上访、“非正常上访”现象。

全国各地群体上访的一个副产品是:“会叫的孩子有奶吃”,即上访的影响力越大,越容易为自己争取到利益。遵循这条道理,一方面,被拆迁村民以集体上访、越级上访、“非正常上访”的方式维护自身的利益;另一方面,地方政府需要拿出数额不菲的成本接待来访、化解来访,花钱买稳定,以至于叫苦不迭。事实证明,多数被拆迁村民的上访具有正当的利益诉求,而且他们中的一些人确实通过上访得到了甜头。因而,公众会发现当前中国式拆迁的两大特色:一是中国式拆迁与中国式上访结伴而生,相辅相成。二是地方政府一方面想从快速征地拆迁中赚到很多钱,另一方面又不得不花很多钱买稳定。是赚得多,还是花得多?世人无法考证。

某政府官员乘飞机返回辖区,从空中看到辖区内有一村庄与旁边的公共设施不协调,飞机降落后,立刻电话命令该村庄所在地官员在规定期限内迅速拆迁该村,并要保持社会稳定。于是一场迅速的征地拆迁在上级领导的过问下得到了“落实。”其中自然省去了许多的集体决策、科学论证、系统布置、依法执行、信息公开、风险评估程序,看似节省了成本,完成了任务,实则助长了人治思维风气。

征地拆迁、城镇化是市场经济发展到一定阶段的必然选择,因而,它们必须遵循市场经济运行的内在规律,必须靠法治思维的贯彻、公民规则意识的形成、法治社会的建立来促进。中国几千年封建人治思维的影响阴魂不散,法治思维的脆弱摇摆,法治社会的基础不牢,“居民的楼房、小农的意识”等文化现象共同构成了中国式拆迁的文化背景。法治文化思维的演进跟不上征地拆迁的速度,这是中国式拆迁的最大困境。

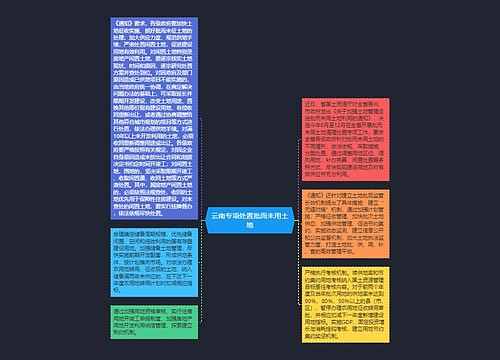

中国式拆迁的重要推动力在于地方政府追求增长速度。许多地方政府都在当地的“十二五”规划中明确提出了快速征地拆迁、城镇化的目标,未来五年要实现的目标可能与之前三十年完成的目标相当,昂首阔步迈进美好乐园已被当做应当抓住的战略机遇。抓住机遇者,既有了政绩,又有了与时俱进的资本,成为时代的弄潮儿;丧失机遇者,政绩含金量减少,资本基础不牢,“退居二线”的风险骤然增加。领先一步、比其他地方快一点点,成为各地政府心照不宣的诉求。因为,速度代表了一种政绩考核的价值,甚至是举足轻重的价值。

在这种诉求的牵引下,一些地方政府举着大旗向前冲,浮躁之风蔓延。不可否认,有的地方政府力求实事求是,因地制宜,以客观真实的速度抢抓机遇,但是,耐不住大气候裹挟,一些地方政府开始“毕其功于一役”,大干、快干、再快干、大跃进。令人忧虑的是,速度能决定一切吗?谁人又不懂“欲速则不达”的道理呢?

中国文化的一大特色是:知道和做是两码事。虽然地方政府知道快速拆迁、城镇化会有很大的副作用,但是,一些地方还是戴上了征地拆迁“速度决定一切”的紧箍咒,欲罢不能。

上了抢抓政绩快车道的地方政府很难主动慢下来。数字出速度,速度出政绩,政绩出职位,职位出权力,权力出荣耀,荣耀出英雄,英雄出历史,一条唯心主义的路线图正被用心良苦地编织。多年来,各级统计部门数字之间相互矛盾的现象从出不穷,“数字政绩官员”大量涌现,其中不乏被揭露造假者,政府统计数字公信力衰减是不争的事实。同样,在征地拆迁的过程中,上了拆迁快车道的人很难停下来,因为一旦制造了一个“快数字”指标,就需要下一个、再下一个“快数字”指标与之相配套。“文革”期间的浮夸风也是遵循这一规律。如果其中有一个“快数字”指标实现不了,就会连累其他指标的实现,甚至会产生一系列后果严重的连锁反应。

有效监督限制权力的力量太薄弱也助长了“快速思维”。征地拆迁势在必行,谁能有效监督?体制内监督和体制外监督的条款可以吗?在人治氛围浓烈的官文化圈子中,权力监督成为一种可有可无的游戏。公众常常发现一个现象:一个官员被问责、追究、判刑的时候,其累积起来的违纪、违法事件已经“隐藏”多年、数额相当庞大。“上级监督少,同级监督软,纪委监督晚,公众监督难,媒体监督窄”,形象地说明了中国式拆迁体制内权力监督的困境。

在快速征地拆迁过程中,一些地方政府、开发商和炒房者结成利益联盟,共同挤占被征地拆迁居民的合法利益。其间,政府快速拿走了数额庞大的卖地收入,开发商快速拿走了房地产暴利,炒房者快速拿走了数额巨大的投机收益,一些官员甚至还从中快速满足了权力寻租的欲望,既得利益链条就此形成,谁也不想扔掉这个香饽饽,于是自发、自觉地维护既得利益,防止利益链条断裂就成为一种必然的选择。

快速征地拆迁中暴露出来的种种弊端是一个慢不下来的中国的缩影。改革开放三十多年来造就了一种“快速”文化,“快速”带来了效率、财富、自信,也带来了不公、剥夺、彷徨。辩证地看待“快速”文化的好与坏,速度适中才是公众的普遍心愿。

困境客观存在,中国式拆迁还得继续,这也是中国的国情。但愿各地的执政者、决策者、执行者能够认真总结以往征地拆迁的经验教训,尽可能地走一条稳健化、法治化的中国式拆迁道路。

U675019538

U675019538

U763671284

U763671284