人们赋予律师的地位状况以种种象征意义:律师的地位反映了公民权利受尊重的程度,反映了国家的法治状况,反映了社会文明和开化的进程。在我国当前,法治、人权已经成为正当化的强劲话语,加上最近在京召开的环太平洋律师协会第十七届年会,这一切让我们对律师的地位有所期待。然而,如果仔细聆听律师群体的声音,如果深入考察当前法治实际,我们会发现,律师的社会地位和执业环境却不容乐观,令人忧心。全国人大常委会执法检查组《关于检查<中华人民共和国律师法>实施情况的报告》也指出,“律师执业困难较多”,律师执业权利得不到尊重和保障。

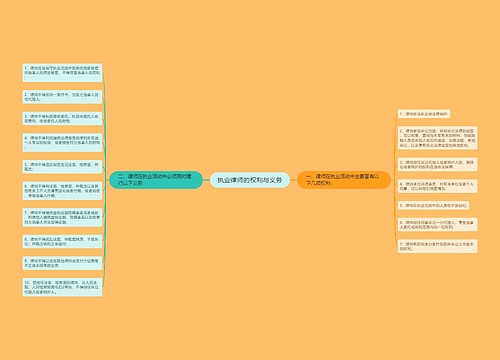

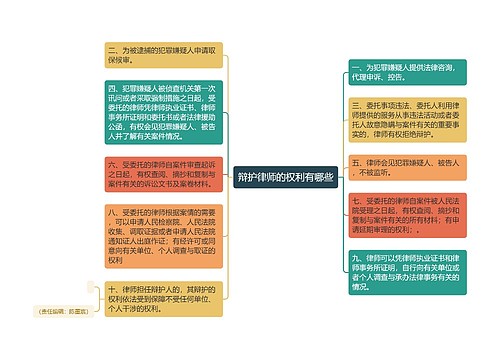

律师的执业困难,主要存在于刑事诉讼活动中。对于这种困难,律师界和法学界强调得最多的是四个方面,合称为律师刑事辩护的“四难”:一曰“阅卷难”。1996年《刑事诉讼法》修改以后,刑事公诉案件在审查起诉阶段即可委托辩护人;刑事案件提起公诉后,主要的案卷材料不再移送人民法院,于是,不论在审查起诉阶段,还是在审判阶段,律师了解案情都需要到检察机关查阅案卷材料。然而,律师们普遍反映,一些关键的证据材料和诉讼文书,检察机关常常不愿提供,从而限制了律师对案情的全面和及时的了解。二曰会见难。在正式的制度上,律师有会见被告人的权利,然而许多律师反映,在司法实际中,律师的这一权利受到诸多限制:有的地方需要事先审批后才能会见,有的借口涉及国家机密不允许会见,有的限制会见的时间和次数,有的拖延安排会见,有的监视会见和谈话,有的限制问话的内容,等等。三曰取证难。虽然法律规定刑事辩护律师可以就案件事实进行调查取证,也可以申请司法机关协助调查,但是诉讼实际中困难重重。因为一方面,对律师的调查取证限制较多,比如需要当事人同意、司法机关许可等等;另一方面,律师的调查取证没有公共权力做后盾,实际中申请司法机关协助几乎不可能。四曰“辩护难”。律师在法庭上举证、质证、辩论、提问等权利常常得不到应有的重视,辩护、代理意见在裁判文书中常常得不到体现。

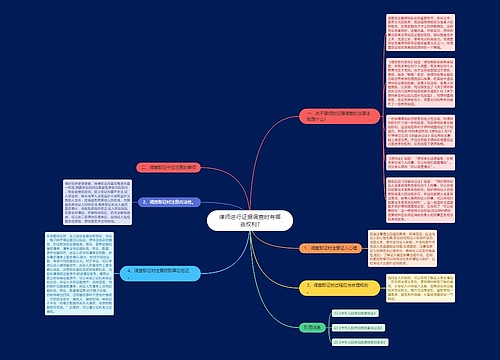

然而,在刑事诉讼中,律师的刑事辩护不仅仅是“困难”,而且还有另外的危险。这是因为,1997年刑法修改,增加了广受争议的第306条,这是一条针对律师执业行为的条款,其中包括三个罪名:毁灭证据罪、伪造证据罪和妨害作证罪。根据全国律师协会的统计,在1999年、2000年和2001年三年之间,刑事辩护律师涉嫌妨害证据罪、伪证罪等罪名被追诉的有27起,律师在执业过程中的合法权益受到侵害的案件呈不断上升的趋势,此类案件多达52起。实践中,律师因涉嫌上述罪名被指控的案件80%以上为错案、疑案,最后90%以上被无罪释放。为此,全国律师协会1998年成立了维护律师执业合法权利委员会。

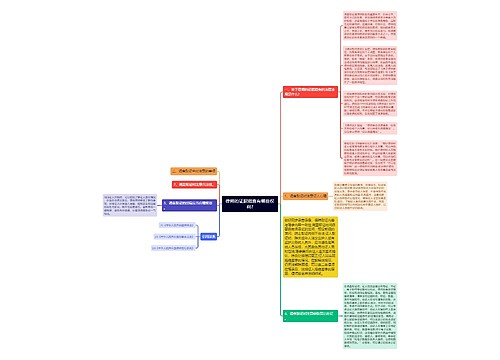

那么,如何提升律师的社会地位、改善律师的执业环境?首先,应当修改有关的法律法规,改善律师执业的制度环境。一方面,修改关于律师刑事责任的规定,法学界和律师群体普遍主张,取消《刑法》306条,赋予律师和当事人的通讯秘密和自由权,赋予律师辩护的刑事责任豁免权,和西方发达国家以及联合国的刑事司法准则接轨。另一方面,修改《刑事诉讼法》,改变刑事诉讼的构造,从机制上保障律师的诉讼权利。刑事辩护律师的劣势地位,很大程度上是当前的诉讼构造导致的。这种诉讼构造的一个特点,是公诉方和辩护方的地位严重不对等,而这种不对等又是由于一系列的制度安排导致的。比如说,如果检察机关提供查阅的案卷材料大幅缩水,制度上并没有有效的救济措施;羁押被告人的看守所属于公安机关,而公安机关和检察机关一起,在诉讼中和刑事辩护律师的立场是相对立的;在诉讼中,公诉机关同时又是法律监督机关,公安机关的首长在许多的地方同时兼任党的政法委书记,使得侦控机关的法律地位和实际权势远远优于作为社会工作者的律师,等等。因此,要提升律师的地位,就要改变这种诉讼构造模式。

其次,还需要在全社会范围内进行观念革新,为制度的改革和运行提供先进的知识和理念基础。一方面,我们要改变那种强调国家利益、漠视个人权利,信任公共权力、防范社会力量的意识。在很大程度上,律师的权利状况所反映的最深层问题,不是律师群体本身的地位,而是公民权利和社会利益受到尊重和保障的程度。因为我们制度上赋予律师各种权利,目的在于更好地监督和制约公共权力,维护个人权利。在这方面已经出现了一些可喜的变化,体现了观念上的这种变革。比如说,烟花爆竹从禁放转变为限放,史上最牛钉子户的房子最后没有被强拆,“公民的合法的私有财产不受侵犯”、“国家尊重和保障人权”等强调个人权利和社会利益的条款写入了宪法修正案,等等。另一方面,要提升对程序公正的意义的认识,要改变那种“律师是在为坏人开脱”的错误看法。事实上,正是由于律师的出色工作,一方面使得国家对犯罪的惩罚具有了正当性,另一方面也在很大程度上避免了这种惩罚的错误和恣意。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646