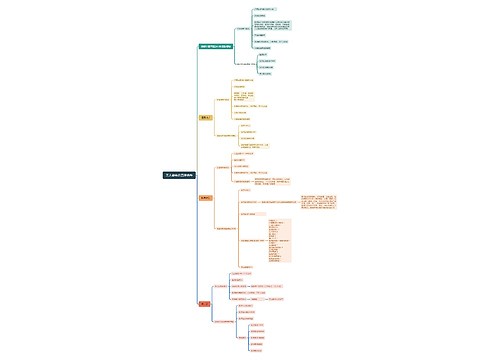

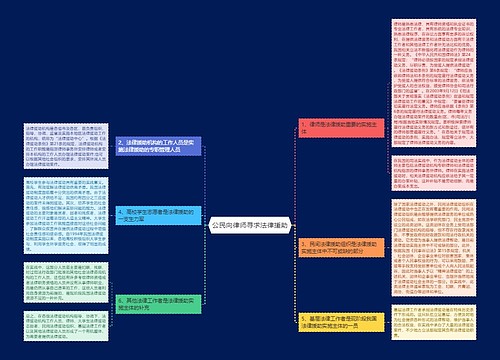

厦门法律援助政策降低受援人限制思维导图

饮尽岁月

2023-03-07

市人大常委会修订通过的《厦门经济特区法律援助条例 》(下称新《条例》)将于9月1日起施行。与1999年颁布实施的《厦门市法律援助条例》(下称旧《条例》)相比,新《条例》作了哪几个方面的修订?近日,本报记者特邀市法律援助中心主任吴萍进行独家解读。

树图思维导图提供《厦门法律援助政策降低受援人限制》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《厦门法律援助政策降低受援人限制》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:61e7785b8c83607bf7372804015fa100

思维导图大纲

相关思维导图模版

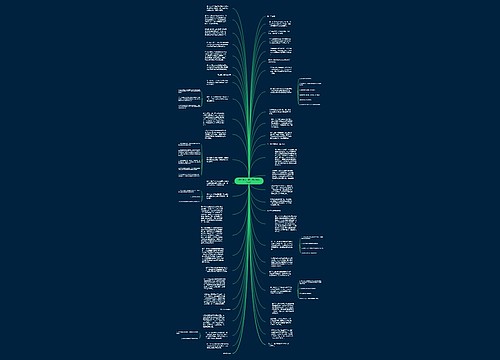

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

无人健身房品牌竞争思维导图

U682644551

U682644551树图思维导图提供《无人健身房品牌竞争》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《无人健身房品牌竞争》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:9b895d8f01857f3c0fcf787637c65f0e