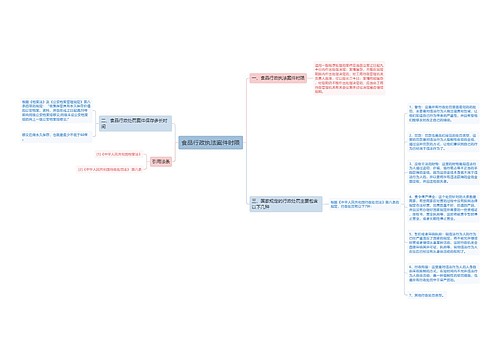

相关食品违法案件涉刑移送的程序性依据主要有:《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)、《食品药品行政执法与刑事司法衔接工作办法》(食药监稽〔2015〕271号)、《印发关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定的通知》(食药监法〔2018〕12号)等,需要执法人员熟练掌握,严格执行落实。下面是几个比较重要的环节。

(一)违法犯罪主观过错认定问题。《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条规定,行政执法机关在依法查处违法行为过程中,发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等,…,必须依照本规定向公安机关移送。从该条规定看,行政执法机关无需判断违法人的主观方面犯罪构成要件。据此,虽然刑法规定构成生产、销售不符合安全标准的食品罪、生产、销售有毒、有害食品罪、生产、销售伪劣产品罪必须要有主观故意,但市场监管部门只要查清违法行为的客观方面达到追诉标准,即可向公安机关移送案件。从执法实践看,主观过错的判断是一个相对复杂的问题,由司法机关做出更为权威的认定也更为适宜。但另一方面,主观过错是认定违法行为情节轻重的重要因素,新修订的《行政处罚法》也明确当事人有证据足以证明没有主观过错的,不予行政处罚;另外,根据食品监管“四个最严”要求,行刑要实现无缝衔接,如果行政执法机关没有第一时间调取、固定主观方面的证据,就失去稍纵即逝的良机,造成无法弥补的损失。因此,市场监管部门在执法中也应力所能及地调取食品违法行为人主观过错方面的证据。从食品违法特点来看,食品的进货渠道、进销货价格、索证索票情况、产品质量、行为人曾经的违法情况等等可以作为判断依据。综合以上法律规定、执法实务以及防范风险角度,个人认为,在查明存在主观故意、主观故意不明确但存在嫌疑或无法获取主观过错方面证据的,均应予以移送。只有在明确排除主观故意的情况下,可不予以移送,以节约执法、司法资源,当然,这需要执法者的智慧和勇气。

(二)食品违法案件移送时间节点。从行刑衔接角度,只要执法机关调查后认定达到追诉标准,就应第一时间移送。如果延迟移送,影响刑事侦查,可能会导致执法风险。执法中,需要注意两种情况,第一种情况,执法现场如果发现属于特别重大复杂的食品违法案件,即使还没有开展必要的调查取证,也应提请公安机关提前介入。第二种情况,由于各种原因特别是主观认识的原因,在行政处罚案件结案之后,才意识到该食品违法案件达到追诉标准的,虽然已错过最为恰当的时机,也应抓紧时间移送。

(三)案件移送后后续处理问题。一是涉案物资处理。移送案件公安立案后,应将涉案物资移送给公安机关。二是移送案件退回处理。如案件达不到刑事制裁标准退回的,如仍符合行政处罚条件的,市场监管部门应及时做出行政处理。三是行政行罚执行。移送前已做出行政处罚的,责令停产停业、吊销许可证等,不应停止执行,罚款可折抵罚金。四是司法审查阶段的行政处罚。移送后,市场监管部门一般不再继续开展调查,但出于防范风险角度,且有必要的,可以在此期间做出停产停业、吊销许可证等行政处罚决定。五是判决后的资格罚。《食品安全法》第一百三十五条第二款规定,因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的,终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。因此,在法院判决后,市场监管部门应及时跟上资格罚。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646