关于生蚝微生物污染的风险解析思维导图

情痞有泪

2023-03-06

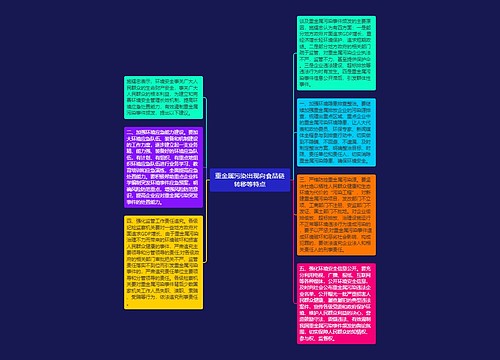

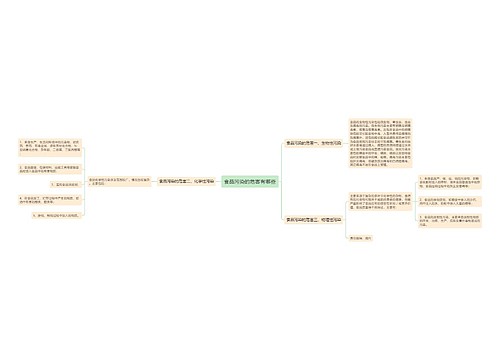

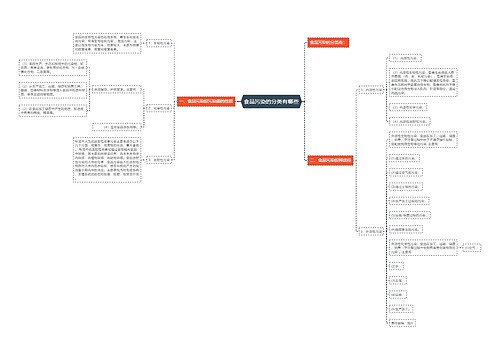

食品安全风险解析:关于生蚝微生物污染的风险解析。专家建议:一是严格水产品源头污染控制,确保养殖环境卫生。二是强化水产品市场的监管,加强贝类产品的质量控制等,下文为您一一介绍。

树图思维导图提供《关于生蚝微生物污染的风险解析》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《关于生蚝微生物污染的风险解析》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:0bba2d2e0c99fde734e7d03c4fab0eb4

思维导图大纲

相关思维导图模版

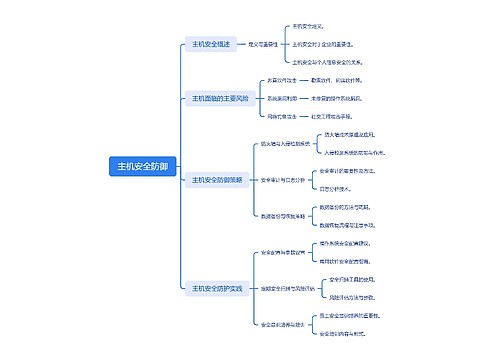

主机安全防御思维导图

U882642901

U882642901树图思维导图提供《主机安全防御》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《主机安全防御》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:fa34d4fe2f232e3cb5713f4995d45a66

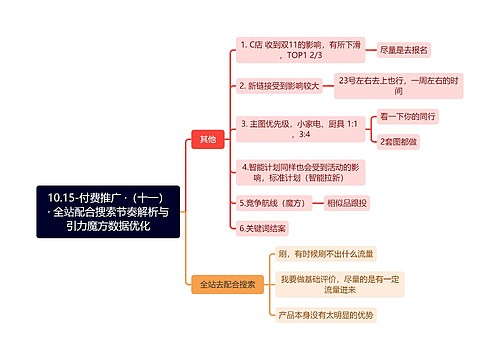

10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化思维导图

U249128194

U249128194树图思维导图提供《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ca82ce4ec961ffd61f0a484a5c579820