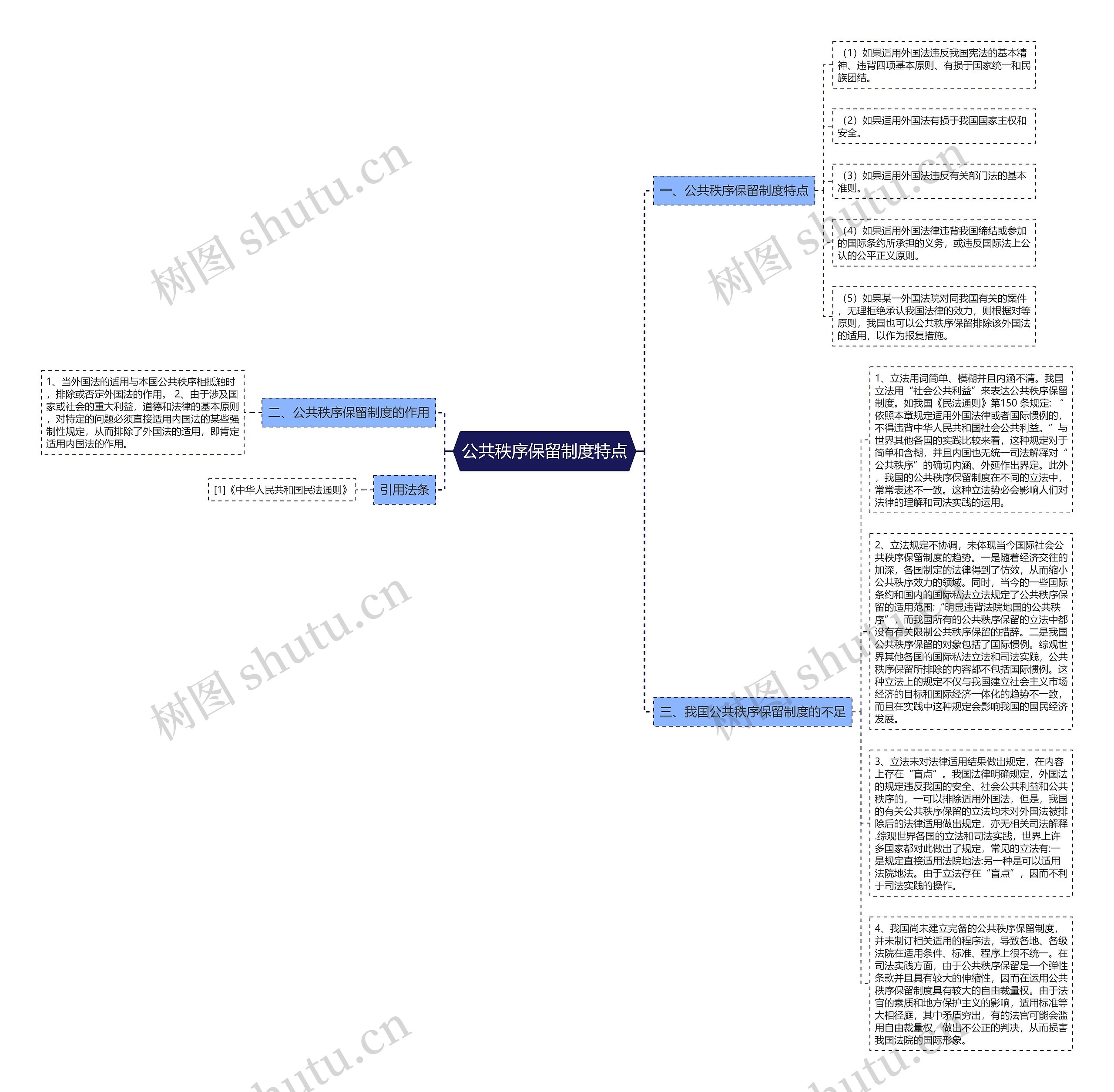

公共秩序保留制度特点思维导图

浅色夏墨

2023-03-06

维护社会治安保障公共秩序也是警察的职责,在发现有违法犯罪的事实时,是需要及时拨打报警电话进行告知的,那么公共秩序保留制度特点?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,树图网小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。

树图思维导图提供《公共秩序保留制度特点》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《公共秩序保留制度特点》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:519233d3b2d3bfaf438cf2384bd33d04

思维导图大纲

相关思维导图模版

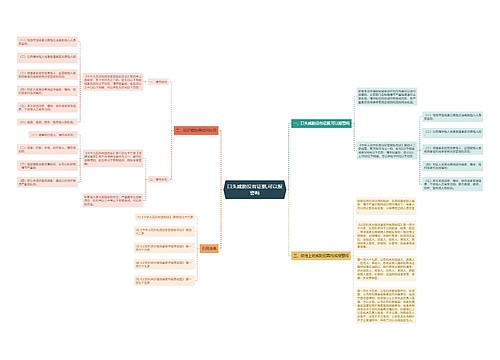

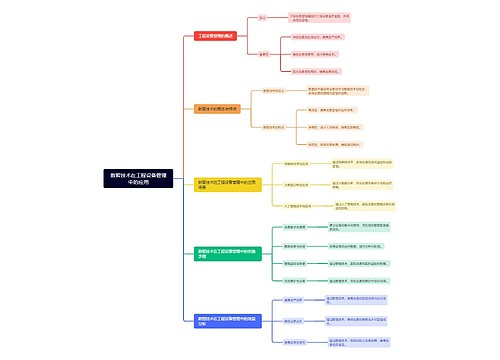

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

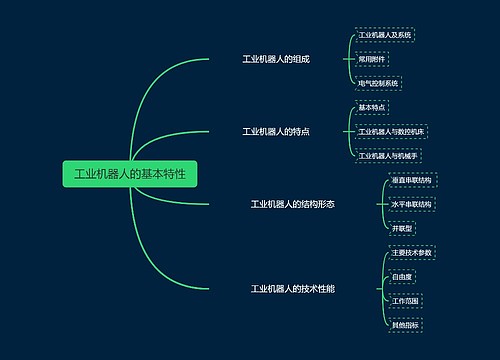

工业机器人的基本特性思维导图

U280174990

U280174990树图思维导图提供《工业机器人的基本特性》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《工业机器人的基本特性》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:26723f573dc1ecf653e069c3dfaeb7c4