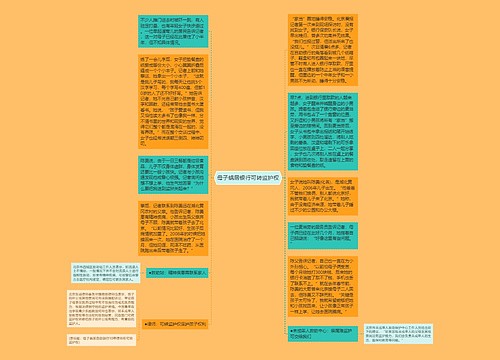

民法总则草案对我国传统的监护制度作出重大突破和创新,尤其是承认并确立的成年协议监护,即意定监护制度,成为亮点。

所谓意定监护制度,是指本人意思能力健全时可以预先选定监护人,就有关监护的设立、监护的内容等均由当事人自我决定,并且意定监护的效力优于法定监护。为了与法定监护相对应,在学理上,通常称为意定监护。

民法总则草案第三十一条规定,具有完全民事行为能力的成年人,可以与近亲属、其他愿意承担监护责任的个人或者有关组织事先协商,以书面形式确定自己的监护人。监护人在该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力时,承担监护责任。

中国人民大学教授、中国民法学研究会秘书长王轶指出,以往的民事立法只对未成年人和精神病人设置有监护制度,但是对老年人却没有设置成年监护制度,民法总则草案对成年监护制度作出了相应的回应,有利于应对我国步入老龄化社会的现实。

“成年人在健康和清醒的情况下选定个人或者有关组织,当有朝一日因为年事已高、精力衰退等各方面的原因而成为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人时,使其成为自己的监护人,这样的制度对于保护老年人权益非常重要。当然,对于进入到无民事行为能力或者限制民事行为能力这样的状态的认定,一定要有相应的程序。”王轶说。

成年协议监护制度,是通过防患于未然的方式,在尊重成年人自主决定权的基础上,由其预先给自己选任监护人,防止出现无人监护的状态。协议监护具有很重要的法律功能和社会功能,既着重强调对被监护人的人权与基本自由等方面的尊重,又能更好地维护老年人权益,从而应对人口老龄化问题。

在王雷看来,民法总则草案对于成年协议监护制度的确立,实现了借鉴世界先进经验和解决我国现实问题的高度契合。

由于发达国家先一步迈入老龄化社会,在老年人监护方面的制度已经比较完善,民法总则草案对此也有所借鉴,体现了尊重自我决定权、维持本人生活正常化等新理念,顺应了当前世界成年监护制度的发展潮流。

与此同时,针对我国即将进入老龄化社会的现实,成年协议监护制度遵循了意思自治原则,尊重老年人的意愿,使其可以通过自主选择监护人的方式,来保护其人身财产权益。

但王雷同时指出,草案在成年协议监护制度方面,还可以作出进一步完善。

“如果成年人因年龄、智力、精神等原因,不能处理自己的部分或者全部事务,而在此之前又没有提前作出这方面的监护协议,这种情况下怎么办?此时,完全由子女进行赡养只是最低限度的要求,还有必要通过选任监护人来保障其权益。因此,协议监护之外,还要建立选任监护制度,给予这部分人更周到的保护。”王雷说。

此前,在中国法学会民法典编纂项目领导小组组织撰写的民法典民法总则专家建议稿中,作出了成年选任监护的规定:成年人虽未丧失民事行为能力,但因精神、智力、年龄等原因,不能处理自己的部分或者全部事务的,经该成年人、其近亲属或者住所地民政部门的申请,人民法院可以在其近亲属或者关系密切的其他人中为其选任监护人。选任不得违背该成年人的意愿。

“协议监护与选任监护结合在一起,可以更好应对老龄化。”王雷说。

针对实践中监护人侵害未成年人等被监护人合法权益时有发生的情况,草案规定人民法院可以根据申请撤销监护人的资格、依法指定新监护人,并对提起撤销监护诉讼的主体、适用情形、监护人资格的恢复等作了明确规定。

近些年来,一些虐童、弃婴等侵害被监护人合法权益的情形时有发生,监护人存在不履行或者不全部履行监护职责的情形,如果不对被监护人提供相应的有效救济途径,将不利于保护被监护人的合法权益。

“草案第三十四条对于‘什么情况下提起’和‘由谁来提起’作了详细规定,这种细致的规定有利于保证撤销监护的顺利进行。尤其是其中对有资格提起监护人撤销程序的人员范围的规定,有利于未成年人在遭受家庭暴力时能够得到有效的权利救济。”王雷说。

值得注意的是,在民法通则中,也有撤销监护人的条款,但一直“沉睡”多年。

“没有人愿意提起诉讼并承担起监护责任,而政府相关部门对此也不知所措,做多了怕越权,做少了怕出事。”北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华对记者分析。

王雷认为,民法总则草案里的“有关人员和组织未及时向人民法院提出撤销监护人资格申请的,民政部门应当向人民法院提出申请”兜底条款的设定,明确了民政部门要及时提起诉讼的职责,是国家亲权的重要体现,有利于发挥国家对监护人履行监护职责的适当监督。

U633687664

U633687664

U880113127

U880113127