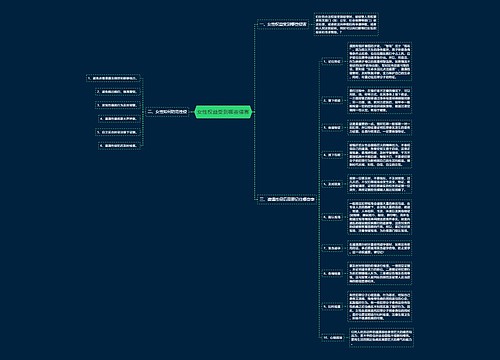

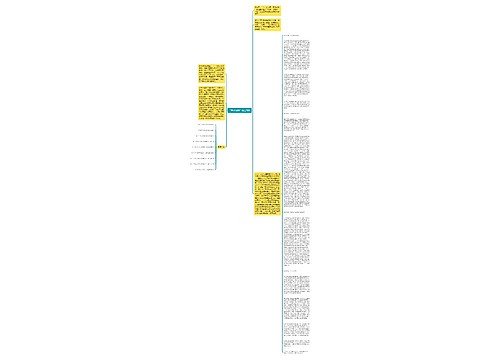

生育权法律关系所要讨论的首要问题以及法律实践中对生育权加以规范遇到的首要问题都是生育权的主体问题。

关于生育权的含义,我国学者有各种不同看法,笔者认为,作为一个法律概念,生育权是指所有夫妻和个人为追求和维护生育利益而进行生育方式、生育间隔、生育次数的选择,并因社会承认为正当而受国家保护的行为自由。

生育主体是指达到性成熟程度,经两性结合,便可完成孕育、生产子女的人。而生育权主体是国家、社会基于社会需求和大多数人利益,通过法律手段加以规范的生育主体。这种规范包括保护和限制两层含义:保护体现为对生育利益的保护;限制体现为对生育主体中不符合社会利益和多数人利益,具有损他性的那部分人和行为的限制。生育主体是生育权主体的自然生理基础,生育权主体是社会通过法律对生育主体加以规范后,缩小或扩大了的生育主体。

生育权主体的范围是对生育主体的限制和放大。如果仅从字面上理解生育权,作为一项天赋的权利和基本人权似乎应赋予每一个能够生育后代的性成熟的公民,即所有的生育主体就是生育权主体。但各国由于受不同时期的的经济、文化、社会等原因的影响,法律能够赋予其生育权的主体范围必须是对生育主体加以规范后的主体。1994年召开的国际人口与发展大会通过的《国际人口与发展大会行动纲领》将生育权主体由夫妻进一步扩大为“所有夫妇和个人”。

由于种种原因,长期以来我国的《民法通则》以及《婚姻法》对公民生育权未作明确规定。但在《妇女权益保障法》第41条中规定:“妇女有按照国家规定生育子女的权利,也有不生育的自由”。在新近颁布的《人口与计划生育法》第17条中规定:“公民有生育的权利,也有依法实行计划生育的义务,夫妻双方在实行计划生育中负有共同的责任”。其他的政府文件也表达了生育权的观念。如我国政府发表的《中国人权事业的进展》指出:“国家尊重妇女的生育权,保护妇女的生育健康”。《中华人民共和国人口与发展报告》则重申了我国对1994年《国际人口与发展大会行动纲领》的承诺:“个人和夫妇自由地、负责地决定其生育子女数、生育间隔以及适当的避孕方法的基本人权必须受到尊重”。虽然宪法中没有使用生育权的概念,但宪法第49条规定“夫妻双方有实行计划生育的义务”,其含义应当理解为:夫妻双方有权生育,但是要按照国家的计划行使该权利。分析我国的立法和政府的立场可以看出,生育权在我国具有基本权利的地位,受到国家的重视和保护。

我国法律和政策确认和保护的生育权主体的范围事实上只限于缔结了婚姻关系的夫妻。虽然从《妇女权益保障法》中的权利主体“妇女”、《人口与计划生育法》中的生育权主体“公民”直至《中华人民共和国人口与发展报告》对1994年《国际人口与发展大会行动纲领》的承诺中的生育权的主体“个人和夫妇”来看,似乎生育权的主体范围在我国极其广泛,但相伴随的计划生育法律、政策却对公民实现生育权作了诸多限制。对于一切非婚生育、未婚同居的生育、未达法定婚龄的生育、遭强奸的生育、已婚通奸的生育、通过人工授精的非婚生育以及未成年人因各种原因造成的生育,法律一律予以禁止。不管法律有没有明确作这样的表述,但从下列相关联的法律推理中我们可以得出这样的结论。

宪法规定:夫妻有实行计划生育的义务。《人口与计划生育法》第18条规定:“国家稳定现行生育政策,鼓励公民晚婚晚育,提倡一对夫妻生育一个子女”。无论是从“夫妻”一词的表述中还是“晚婚晚育”的表述中均可得出结论生育是以婚姻为前提的。尽管《婚姻法》第25条规定:“非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,任何人不得加以危害和歧视”,但这种生育行为本身就不合法,不能为社会所接受。也正因为社会和人们不接受,才会担心出生后的孩子可能受危害和歧视,出于保护孩子的考虑(生育的特殊性就在于它的错误后果无法改正和挽回)立此法,而不是承认非婚者的生育权主体地位。至于弱智人士和有传染病、遗传病者,我国“婚姻法”第7条明确规定:有下列情形之一的,禁止结婚:(一)直系血亲和三代以内的旁系血亲:(二)患有医学上认为不应当结婚的疾病。医学上认为不应当结婚的疾病主要指如果生育将给下一代带来弱智、遗传病或传染病等的疾病。那么,这类男女连结婚都被禁止,更不可能享有生育权,自然也就不可能成为生育权主体。

利用人工生殖技术进行生育的权利,同样只赋予有婚姻关系的夫妻。我国的《人类辅助生殖计划管理办法》第3条规定:“人类辅助生殖技术的应用应当在医疗机构中进行,以医疗为目的,并符合国家计划生育政策、伦理原则和有关法律规定”。“符合计划生育政策”和“有关法律的规定”这样的要求使生育权主体的确定回到上面我们论述的推理中:人类生殖技术亦把生育权主体限定为缔结了婚姻关系的夫妻。

可见,我国的生育权立法是以保证夫妻的生育权为原则,以例外为补充,其限制较严格。应该说,为了使过于膨胀的人口与我国的生产力水平相适应,为了保护绝大多数公民的利益和促进社会的可持续发展,适当的限制是必要的和无可非议的。但下列问题值得我们在立法中深入思考。

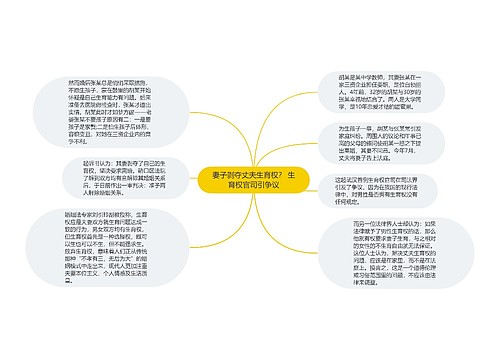

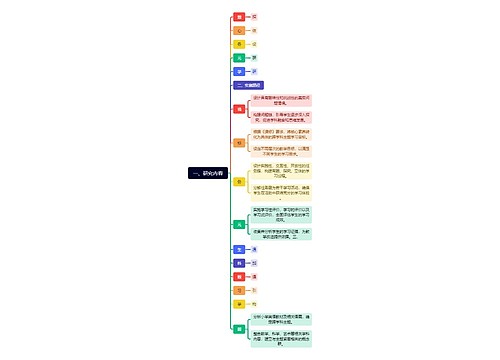

1.关于再婚夫妻的生育权主体地位问题

近年来,随着再婚率的上升,再婚是否可以再生育成为一个突出的问题。《人口与计划生育法》第18条规定“国家稳定现行生育政策,鼓励公民晚婚晚育,提倡一对夫妻生育一个子女;符合法律、法规规定条件的,可以要求安排生育第二个子女。具体办法由省、自治区、直辖市人民代表大会或者其常务委员会规定。”在各省、自治区、直辖市分别制定的地方法规中,再婚夫妇的生育问题也被纳入该授权立法范畴中。其中绝大多数的规定将再婚夫妻排斥在生育权主体之外。例如,《福建省计划生育条例》规定:“夫妻一方或双方再婚,再婚前生育孩子合计不超过两个的,允许再生。”由此,再婚夫妻一方以前的婚姻中生育孩子超过两个,另一方虽未生育过,也没有生育权。虽然生育权并不是绝对的权利,但作为基本人权的一种,法律的限制必须有充分的理由,在考虑社会利益的同时,也要充分考虑个体利益的特殊性。况且,在我们这样一个一夫一妻制的国家,一对夫妻一个孩子的法律规定,并没有说明是“原配的夫妻”一对一个孩子,再婚的不是一对夫妻,以前的夫或妻还计算在内。那么,由此推断再婚的夫妻(除非是复婚的夫妻)也是名符其实的一对“新”夫妻,符合人口计划生育法的“一对夫妻生育一个子女”的规定,这样的理解并不是强辞夺理。

2.关于无妊娠能力妇女的生育权主体地位问题

我国《人类辅助生殖技术管理办法》第3条规定:“禁止以任何形式买卖配子、合子、胚胎。医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术”。第24条规定:“本办法所称人类辅助生殖技术是指运用医学技术和方法对配子、合子、胚胎进行人工操作,以达到受孕目的的技术,分为人工授精和体外受精——胚胎移植技术及其各种衍生技术。”该条规定解决了男性不孕者的生育问题,而女性不孕者的生育权却被第3条的规定剥夺了。虽然禁止代孕的理由是担心可能出现伦理问题和带来社会混乱,但事实上,人工授精和“试管婴儿”的人工生殖方法最初也是因同样的理由而被禁止,随着规范这两种人工生殖方式的法律监管制度的健全,这两种人工生殖技术被以法律的形式确认下来。面对新的人工生殖技术“代孕”的出现,我们应考虑以一套较有效的法律来监督这种生育方式的运行,而不是简单地剥夺这种生育权,这种作法直接剥夺了无妊娠能力的妇女生育权,间接剥夺了健康男士的生育权,会导致社会对无妊娠能力的妇女的歧视性待遇,导致“男女平等”原则受到破坏,“而且会人为造成社会秩序的混乱,如导致离婚率升高,更多通奸行为的发生,地下非法代孕的出现等”。更重要的是这种作法恰恰违背了我们对人工生殖技术予以确认的立法原则——人道主义原则和维护公民正当权利的原则。

3.关于成年单身者或丧失配偶者的生育权主体地位问题

现代文明的不断发展使得传统的生活方式、伦理道德发生变化。一部分人开始选择单身、同居的生活方式。婚姻在现时和未来社会中似乎已不是唯一的生活方式。婚姻和生育不是一对必然的因果关系,不结婚的人不一定不选择有血缘关系的后代。我们是否可以在建立了相关的法律规范,如选择生育伙伴的法律规范、人工生殖技术应用的法律规范以及不违背社会秩序、公德等条件下,给予未婚的成年男女或丧失配偶后不再结婚的男女以生育权,赋予他们生育权主体地位呢? 不久前,吉林省在授权立法的情况下已经赋予了未婚单身女性以生育权,虽然引起了极大的社会争议,但我们必须承认这是生育杈保护的一大进步。

4.关于“特殊事件”的生育权主体地位问题

浙江的一起妻子要给被判处死刑尚未执行的丈夫生育后代的案件曾在全国讨论得沸沸扬扬,最后经法院判决,妻子的这一要求被驳回。该案涉及争议的问题是剥夺了生命权是否同时也剥夺了生育权?如果站在该罪犯的妻子的立场来思考,问题就简单了。首先,她是缔结婚姻关系的一方,婚姻关系在该罪犯没有被执行死刑之前并没有解除:其次,他们没有子女,符合计划生育的政策;再次,其丈夫的人身自由被限制只是限制他以人身自由的行为(性行为)来达到生育的目的,但生育权的实现是这样一个过程;夫或妻基于生育权实现的愿望,由一方首先提出(肯定是一方首先提出)生育要求,经夫妻双方的合意,通过性行为或人工生殖技术实现生育子女的过程。法律并不限制人的意志,作为罪犯的丈夫只要有一个意愿表示——同意生育,就算合意达成,其妻作为完全符合生育权主体的法律规范的女性自然可以要求通过人工生殖技术的帮助实现其生育权。对于类似这样的特殊事件的生育权主体地位问题,我们的立法是否应予以关注

5.关于三代以内旁系血亲的生育权主体地位问题

《婚姻法》限制三代以内旁系血亲的人结婚,是基于这样的表亲男女结婚后生育的子女可能会出现生理缺陷导致人口质量下降的理由而设立的法律规范。可是,生育是婚姻的重要内容,是多数婚姻的结果,但不是唯一的内容和人们追求婚姻的唯一结果。“婚姻不仅是为了生育,也不仅仅就一定要生育、一定会生育。婚姻和生育不是联体双胞胎……在一定程度上,婚姻和生育是可以相对分离,相对独立存在的行为。”(注)婚姻权和生育权既可以都享有也可以都放弃,同样也可以享有其中的一种,而放弃另一种。那么,放弃生育权,而选择婚姻权,三代以内的旁系血亲的婚姻的“危害性”也就不存在了。既然我国的《母婴保健法》中可以规定:“经结婚前医学检查,对诊断患医学上认为不宜生育的严重遗传性疾病的,医生应当向男女双方说明情况,提出医学意见,经男女双方同意,采取长效避孕措施或者施行结扎手术后不生育的,可以结婚”。那么,作为健康的“三代以内的旁系血亲”之男女基于情感的需要,要求结婚,实现婚姻权,我们完全可以在《人口与计划生育法》中严格明确地剥夺其生育权,将其排斥在生育权主体之外,而赋予他们婚姻权。

6.对生育权主体的法律规范要加大“育”的内容和资格要求

我国关于生育权的立法主要是在“生殖”的涵义下,在限制生殖数量,控制生殖的自然生理质量的目的下确立的。生育权主体的范围缺乏对生育权主体中能够“抚育”、“有资格抚育”的主体资格的限制。生育权主体生育子女,要做到能够“负责地”生育并为此能够获得和掌握教育方法的资料、合理地投入教育经费和精力等,就必须有一定的经济和知识背景作支撑。如果把生育权主体限制在能够生育数量有限、生理、智力基本健康的子女者,未免要求太低。我们可以在保证生育一胎的基本生育权保障的基础上,增加生育主体的有关知识背景、经济条件等相关抚育资格的法律规范,在允许生育二胎的法规政策中予以体现,以保证优质人口的增长。否则只保证了出生人口一个最基本的生理条件,忽视后天的经济、教育环境是无法保证人口素质的提高的。生育者的素质是决定所生子女能否“成才”,能否成为一个高素质的人的重要条件。

以上问题是我们在人权和计划生育立法中应该认真考虑和切实解决的。

引用法条

[6]《中华人民共和国妇女权益保障法》 第四十一条

U682687144

U682687144

U633687664

U633687664