环保法修订应落实《决定》精神思维导图

微风不燥

2023-03-05

环保法

环保法修订应落实决定精神

环境法

环境法律法规

环境地方性法规

核心内容:社会的发展意味着我们需要把握进一步的信息,那么在环境保护上就需要进一步的有所改变,环境法需要如何落实相应的《决定》精神呢?这个决定的落实看法有哪些意味着进一步有助于我们的精神,下文树图网小编与您一起探讨,希望对你有所帮助。

树图思维导图提供《环保法修订应落实《决定》精神》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《环保法修订应落实《决定》精神》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6bcec7c28dc17813568939aa5afd060c

思维导图大纲

相关思维导图模版

环保法修订应落实《决定》精神思维导图模板大纲

1 修订思路 以《决定》精神为指导,确定修订深度、立法本位、立法技术和立法策略

【《决定》亮点】

《决定》提出必须在新的历史起点上全面深化改革。基于此,《中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议公报》指出,要“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力,坚决破除各方面体制机制弊端”。

《决定》提出,必须以“推动发展成果更多更公平惠及全体人民”,保护和改善民生。

《决定》指出,必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性,加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明;坚持和完善基本经济制度,加快完善现代市场体系、宏观调控体系、开放型经济体系,加快转变经济发展方式,加快建设创新型国家,推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展;使市场在资源配置中起决定性作用;推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。可见,要解决环境问题,建设人与自然和谐发展现代化建设新格局,不能就环境保护而论环境保护,而是注重环境保护措施与其他措施的系统性、整体性和协同性,注重几个文明建设的相关性。

《决定》要求正确处理改革发展稳定关系,胆子要大、步子要稳,加强顶层设计和摸着石头过河相结合,整体推进和重点突破相促进,提高改革决策科学性,广泛凝聚共识,形成改革合力。

【修法建议】

修订深度:《环境保护法》下一步修订工作不应是现行原则、制度、体制和机制的完善性修补,而应立足于经济社会发展和环境保护的实际,开始进行大胆、稳妥的创新性改革,破除不利于环境保护的体制和机制,建立有利于环境保护市场化的制度和机制,创立发挥社会力量作用的措施和方法。

立法本位:下一步修订应当弱化传统的义务本位观念,适当增加社会、公民和市场主体的环境权利和与环境有关的其他权益规定。

立法技术:下一步修订工作应当特别注重宏观调控、社会、市场、文化、民主措施的运用。

立法策略:下一步的修订工作应当巩固和推广一些试点探索成功的体制和机制,设计一些具有突破意义的制度和机制,破解一些社会期望解决的重点和难点环境问题。

2 基本概念 用科学的概念界定法律适用对象范围

【《决定》亮点】

《决定》指出应按照生态环境的系统性采取保护措施,如“必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性,加快发展社会主义……生态文明”,“建立陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制”。这就要求环境立法的措施规定应考虑生态环境的整体性、各生态因素的相关性和生态运行的动态性。

【修法建议】

《环境保护法》修订三审稿仍然沿用现行《环境保护法》关于环境的定义,即“本法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。”“总体”和“包括”的措辞没有体现生态因素的相关性、生态系统的动态性等特征。另外,城市和乡村有自己的环境,而把它们纳入环境的范畴,不符合逻辑。建议在开展《环境保护法》的下一步修订工作时,予以纠正。

3 基本政策 明确规定环境问题的解决思路和方法

【《决定》亮点】

《决定》在阐述改革的重要意义和指导思想时指出,“坚持发展仍是解决我国所有问题的关键这个重大战略判断”;在阐述全面深化改革的总目标时,《决定》要求必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性。

【修法建议】

由于环境保护问题是发展过程中产生的,因此,《决定》坚持的基本判断应当得到《环境保护法》下一步修订工作的呼应。

在《环境保护法》下一步的修订工作中,应当在基本政策(《环境保护法》修订三审稿第四条)部分明确规定环境问题的解决思路和方法,即“国家坚持把环境保护纳入发展的总进程予以统筹考虑的战略,坚持用发展来解决环境保护问题”的思路。

4 基本权利 明确规定公民享有适宜环境的权利

【《决定》亮点】

作为一个推进政治、经济、社会、文化和生态文明建设的国家,在环境基本法的制定方面,不明确宣告或者认可公民的环境权,是不利于公民在生态文明建设方面的主动性和参与积极性的。缺乏公民主动的参与和支持,任何建设都是一句空话。《决定》提出,让发展成果更多更公平惠及全体人民。

【修法建议】

在《环境保护法》下一步的修订工作中,应宣告公民有享受适宜环境的权利,指出公民不仅有权享受改革开放带来的经济和社会发展成果,还有权享受与经济和社会发展水平相匹配的生态文明成果,如清洁的水和空气等。只有这样,才能使发展更有意义,更有价值,也更有前途。

5 基本原则 明确提出环境保护各方合作或者协作原则

【决定亮点】

在社会管理规则方面,环境保护工作开展得好不好,除了取决于建立自上而下的科学管制制度和机制外,还要发挥各方平等的参与和合作作用。在市场经济、社会管理创新和促进和谐关系的国家,合作精神和合作原则应当得到最大程度的发扬。

《决定》指出“让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”,“充分发挥人民群众积极性、主动性、创造性”。

《决定》采纳国际通行的准则,提出应坚持谁使用资源谁就付费、谁受益谁就补偿和谁污染环境谁破坏生态谁就付费原则,具有全面性。

【修法建议】

在开展《环境保护法》下一步的修订工作时,应明确提出环境保护的各方合作或者协作原则,为环境保护的国际合作,为国内不同性质的法律主体之间和不同所有制的经济成分之间开展环境保护的合作,激发各方面环境保护事业的主动性和创造性,奠定基础。

而《环境保护法》修订三审稿仅规定了“污染者担责”的原则,忽视了其他责任原则,给人一种《环境保护法》的立法规制重点仍然在污染控制领域而忽视生态和资源保护的片面印象。在开展《环境保护法》下一步的修订工作时,应当解决这个问题。

6 监管体制 改革环境保护管理体制,明确党政同责,建立生态环境损害终生追究制

《决定》指出,紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革,改革生态环境保护管理体制,健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制,推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。

生态文明的建设,在社会主义中国,关键在党和政府。全国多发雾霾的事实提醒我们,党和政府的管理体制和机制目前急需健全。

在体制方面,按照法律规定,地方政府对本行政区域的环境质量负责。一旦出了环境污染事件或者事故,受到处罚的往往是政府系统的监管人员,而地方党委领导往往不涉及具体事情的监管,因此难以受到责任追究,即使因为重特大事故受到牵连,也只是作出深刻检查,难以涉及警告、记过、记大过等行政处罚,更不会被追究刑事责任。纵观以前处理的很多环境污染事故,很少能够处理到省市县委书记的。

无责任追究机制就不会引起党委对环境保护工作的重视,而环境保护工作是功在当代、利在千秋的大事,因此必须借鉴安全生产的经验,将各级地方党委纳入环境保护的责任体系。同时,也应当建立各方各司其责、齐抓共管的大环境保护体系,将环境保护纳入国民经济和社会发展的主战场予以通盘考虑,避免环境保护仅是环境保护部门事情的现象。

《决定》提出,“完善发展成果考核评价体系,纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向,加大资源消耗、环境损害、生态效益、产能过剩……等指标的权重”,“对限制开发区域和生态脆弱的国家扶贫开发工作重点县取消地区生产总值考核”。

【修法建议】

在开展《环境保护法》下一步修订工作时,可以按照《决定》提出的“以更大决心冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱”,在环境保护监管体制部分(《环境保护法》修订三审稿第10条)明确规定,“环境保护工作实行党政同责、一岗双责、齐抓共管,坚持管行业必须管环保,管业务必须管环保,管生产经营必须管环保,建立党政齐抓共管、部门依法监管、企业全面负责、群众积极参与,社会广泛支持的环境保护工作体系。”

如有可能,将第六条的规定“地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责”,改为“地方各级党委和人民政府应当对本行政区域的环境质量负责”,把地方党委也纳入环境保护的责任体系。

另外,还应当按照《决定》的要求,明确规定对领导干部实行自然资源资产离任审计,施行生态环境损害责任终身追究制。只有建立全面的责任体系,才能破解环境保护工作看起来重要、干起来不要、忙起来不管的尴尬难题。

7 保护制度 实行最严格的源头保护制度、损害赔偿制度,完善环境治理和生态修复制度

【《决定》亮点】

在具体制度的构建方面,《决定》提出要健全自然资源资产产权制度和用途管制制度,实施主体功能区制度,建立国土空间开发保护制度,探索编制自然资源资产负债表制度,实行资源有偿使用制度和生态补偿制度,建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化制度。

【修法建议】

对照《决定》,《环境保护法》修订三审稿具有如下欠缺:

一是环境产权,尤其是环境容量权(如节能量、碳排放权、排污权、水权)的占有、使用、收益和处分权能规定缺乏,不利于社会资本在环境保护领域的投资运营。

二是缺乏能源、水、土地节约集约使用制度,该法作为基本法对环境与资源保护领域所有活动的指导作用没有得到凸显。

三是生态功能区制度缺乏,自然资源以及生态功能的用途管制制度没有得到确立,不利于各地严格按照主体功能区定位推动地方经济和社会发展。

四是鼓励环境保护市场化的社会化投资、社会化资本运营和第三方治理的制度欠缺,不利于弥补政府环境保护精力和财力有限的缺憾。

五是仍然采用“按照国家有关规定缴纳排污费”的措辞而非“按照有关规定缴纳排污税费”,与《决定》的“推动环境保护费改税”要求不一致。

另外,环境税费制度设计不完善,高耗能、高污染产品及部分高档消费品目前没有明确被纳入征收范围,不利于倡导环境友好型和资源节约型的生活模式。

8 保护机制 增强国家采取财政、税收、价格、政府采购等方面政策措施的可操作性

【《决定》亮点】

《决定》提出,完善主要由市场决定价格的机制,推进水、石油、天然气、电力等领域价格改革,放开竞争性环节价格;加快自然资源及其产品价格改革,全面反映市场供求、资源稀缺程度、生态环境损害成本和修复效益;强化节能节地节水、环境、技术、安全等市场准入标准,建立健全防范和化解产能过剩长效机制;建立陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制;建立资源环境承载能力监测预警机制,对水土资源、环境容量和海洋资源超载区域实行限制性措施;建立有效调节工业用地和居住用地合理比价机制,提高工业用地价格;坚持谁受益、谁补偿原则,完善对重点生态功能区的生态补偿机制,推动地区间建立横向生态补偿制度。

【修法建议】

可以说,《决定》对环境保护的价格、信用、市场准入、生态补偿、集约节约使用和预警机制作了具体的阐述。

但是,《环境保护法》修订三审稿却仅简单规定“国家采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施,支持……发展”,一语带过,可操作性差,需在下一步的修订工作中予以充实。

9 保障措施 应为环境保护的国有资本和社会资本投资运营提供政策支持

【《决定》亮点】

关于投资的保障,《决定》指出,国有资本投资运营要服务于国家战略目标,更多投向保护生态环境等关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域。

《决定》允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营。

关于执法力量的保障方面,《决定》针对环境保护实行属地监管而属地环境保护监管力量在区县和乡镇街道严重不足的现状,在深化行政执法体制改革部分指出,要加强环境保护、海域海岛等重点领域基层执法力量。

【修法建议】

从《环境保护法》修订三审稿的内容特别是第三章“保护和改善环境”第33条的规定来看,该要求尚没有得到体现。

为此,应当修改第33条,规定“国家采取财政、税收、价格、政府采购、国有和社会资本投资运营等方面的政策和措施,支持环境保护技术装备、资源综合利用和环境服务等环境保护产业的发展”,为环境保护的国有和社会资本投资运营提供政策支持。

应当修改《环境保护法》修订三审稿第二章“环境监督管理”的内容,设置专门条款,明确地方特别是基层环境执法能力的建设方向、要求和标准,改变“让马儿跑但马儿吃不饱无力跑”的现状。

10 各方角色 更多体现社会与公民参与环境保护

【《决定》亮点】

《决定》在“推进法治中国建设”部分指出,“坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设”,强调国家、政府和社会在法治面前的一体性;在加强社会主义民主政治制度建设部分指出,“更加注重健全民主制度、丰富民主形式,从各层次各领域扩大公民有序政治参与,充分发挥我国社会主义政治制度优越性”,这为社会和公民有序参与提供了政策渠道。

纵观全文,《决定》多次提及社会参与、社会参与监督和社会监督,提出要坚持党的群众路线,建立社会参与机制。

在参与方式方面,《决定》要求“拓宽人民群众有序参与司法渠道”,社会参与特别是社会参与监督应当具有广泛性,并尽量突出公平性和可操作性。

【修法建议】

从目前的环境立法来看,体现社会与公民参与法治社会建设的要求非常不充分。

为此,在开展《环境保护法》的下一步修订工作时,应当稳妥地设计一些社会参与机制,突出社会参与和监督的作用。

在参与主体方面,从《环境保护法》修订三审稿的规定来看,第五章的标题为“环境信息公开和公众参与”,突出的是公众的参与。而社会和公众是有区别的,社会不仅包括具体的个人,包括个人组成的固定和不固定的群体,还包括企业、社会组织等新形势下的法律主体,范围要比“公众”广。《环境保护法》修订三审稿的“公众参与”一词实际上限定了参与环境保护的主体范围,不科学。这也是《决定》通篇没有采纳“公众”字语而用“社会”一词的原因。由于“社会”也是一个法律术语,建议在开展《环境保护法》的下一步修订工作时,将第五章的标题改为“环境信息公开和社会参与”。

从《环境保护法》修订三审稿的具体规定来看,第53条在环境公益诉讼方面的社会参与司法监督规定有两个欠缺:一是可以向人民法院提起诉讼的提出主体仅为“依法在民政部登记,专门从事环境保护公益活动连续五年以上且信誉良好的全国性社会组织”,把一些地方组织排除在外了。而在全国性社会组织没有在地方设立分支机构的情况下,在地方民政部门依法登记的地方组织比全国性社会组织更能了解当地的环境污染和生态破坏情况,更有发言权,《环境保护法》修订三审稿把他们排除在外,实在不妥。二是何谓“信誉良好”,缺乏一个具体的标准,在实践中难以认定,建议具体化。

■ 背景

1978年12月18日~22日,中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京举行,全会作出了实行改革开放的新决策,并提出宪法规定的公民权利,必须坚决保障,任何人不得侵犯,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。在十一届三中全会精神指引下,中国在加强改革开放和经济建设的同时,开始加强配套的环境保护法制建设。

1979年9月13日第五届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议原则通过了环境保护的基本法——《环境保护法(试行)》,拉开了中国环境法治的新序幕。这部法设计的一些制度和措施,为现行的《环境保护法》继承和发展,发挥了重要作用。

2013年11月9日~12日,中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议在北京举行,全会高度评价党的十一届三中全会召开35年来改革开放的成功实践和伟大成就,研究了全面深化改革若干重大问题,提出必须在新的历史起点上全面深化改革。为此,全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)。《决定》作为指导新时期政治、经济、社会、文化和生态文明建设改革发展的纲领性文件,应当在各方面、各领域和各层次得到贯彻落实。

在社会主义中国,党领导人民制定宪法和法律,党领导人民执行宪法和法律。中央全会通过的决定是党施行科学化、民主化领导的重要准则,因此,应当得到后续立法工作的响应和遵守。从另外一个角度看,党的决定只有得到立法的认可,才在全社会有可实施力。

目前,《环境保护法》的修订已经进入四审预备阶段,纵观《环境保护法》修订三审稿,很多各方关注的问题,如公益诉讼的设置、排污许可的规定、权力机关的监督、生态补偿机制的建立、强制措施的采取、环境保护考核等问题已得到一定程度的解决,其进步之处受到各方首肯。

特别值得指出的是,《决定》提出的生态文明建设思路、方法和一些措施,《环境保护法》修订三审稿已有所考虑,因此,其立法的品格、品味和品行是毋庸置疑的。

但是,《决定》从经济社会统筹改革的角度提出了一些重大改革措施,如产权改革措施、资本投资运行、税费和价格改革等,与环境保护有关,《环境保护法》三审前难以考虑或者充分考虑。因此,为使《环境保护法》下一步修订更加切合改革发展需要,并为环境保护领域深化改革开放奠定法制基础,应当结合《决定》要求,对《环境保护法》修订三审稿的条文作进一步修改。

■ 意义

《决定》虽然属于纲领性文件,但拿出相当的篇幅,从综合阐述和专门要求两个方面,对环境保护工作的创新发展、科学发展和民主发展,作出了详尽的规定,难能可贵。但是《环境保护法》修订三审稿总体仍然显得太原则,一些需要具体化的地方,如价格、税收机制方面,不具体,缺乏可操作性,既不利于十八届三中全会公报提出的“坚持用制度管权管事管人,让人民监督权力,让权力在阳光下运行,是把权力关进制度笼子的根本之策”的实现,也不利于简政放权,保护社会和公众的环境权益以及与环境保护有关的经济权益。

正如十一届三中全会的召开对《环境保护法(试行)》的出台有重要意义,十八届三中全会的召开对《环境保护法》的修订将具有划时代的指导作用。目前,改革进入攻坚期和深水区。《决定》是指导深化改革开放渡过攻坚期和深水区的纲领性文件,作为体现党和政府环境保护意志和方法的环境保护基本法律——《环境保护法》,其修订应以《决定》提出的深化改革和协同发展要求为主基调,既应有对以前长效规定的继承和发展,也应有一些适应形势、激发活力、鼓励创新、落实责任、协同努力的重大改革举措。因此,《环境保护法》的下一步修订工作任务会很艰巨,难度也会增大,但值得期待。

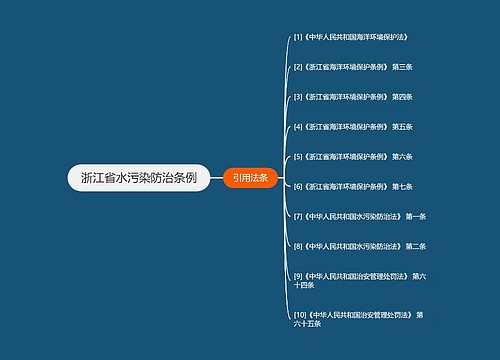

引用法条

[1]《中华人民共和国环境保护法》 第四条

[2]《中华人民共和国环境保护法》 第六条

[3]《中华人民共和国环境保护法》

[4]《中华人民共和国环境保护法》 第三十三条

[5]《中华人民共和国环境保护法》 第五十三条

查看更多

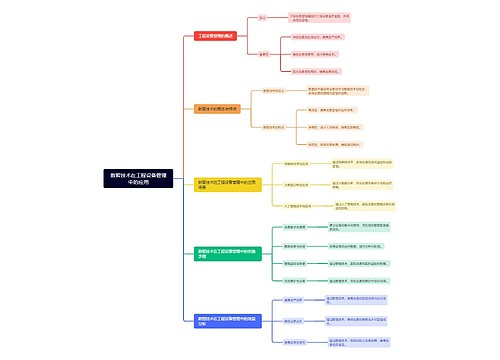

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

SpringBootWeb请求响应思维导图

U482218638

U482218638树图思维导图提供《SpringBootWeb请求响应》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《SpringBootWeb请求响应》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1c6ee1ff958a0c7c2fabdf9e9f8d755e

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心