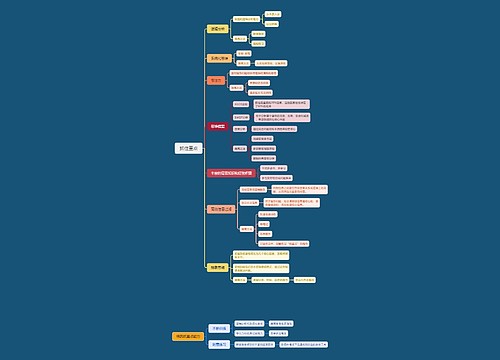

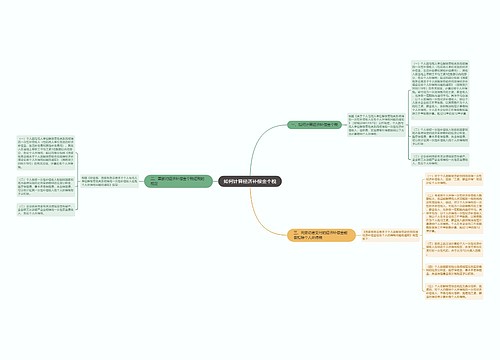

耕地保护经济补偿的总体原则是:效益优先、兼顾公平,促进区域协调发展,为国民经济持续稳定发展和建立和谐社会奠定基础。

整体效益最优原则:包括社会、经济、生态效益最优。社会效益包括国家粮食安全、实现充分就业、人民安居乐业、和谐共处等;经济效益包括农民增产增收、区域经济发展、国民经济整体健康快速发展等;生态效益包括景观良好、生态安全等。

公平原则:粮食保护主产区耕地保护是“外部不经济性”的重灾区,因此,一种具有倾向性的补偿机制作为一种权利交易手段,能显现环境公平和正义。按照自然法的理念,每一个人应在平等范围内承担普遍的社会义务,当特定主题为大众做了某一不可期待的牺牲时,只有补偿才能使个别主题牺牲的不平等性转变为平等。由于补偿时间里在对原来利益重新分配的基础之上的,所以,补偿原则可平衡两种利益的失衡。

区域协调发展原则:通过经济补偿,减少粮食主产区由于耕地保护产生的外部性损失,为粮食主产区的经济发展和农民增收奠定一定的基础,最终促进区域协调发展。

粮食安全原则:从国家粮食安全的角度出发,确定农地农用需求,进而确定需保护的耕地面积,需提供的经济补偿。

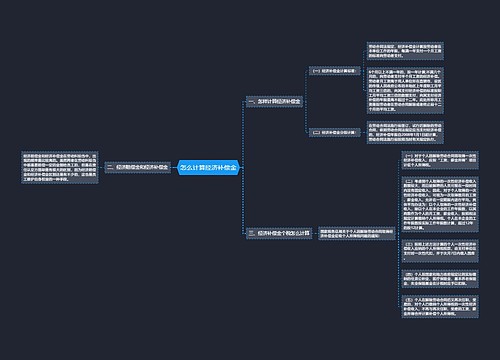

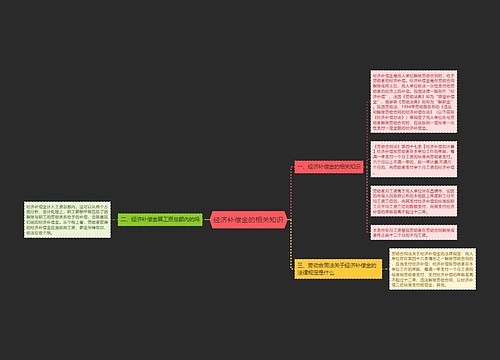

耕地保护经济补偿的依据是:当一个区域被评定为耕地保护的优先区域并划为基本农田保护区,在现有的耕地保护制度下,意味着对该区域进行了土地利用的管制。区域土地使用受到了限制会使区域居民的福利受到两个方面的损害,一是居民可能会丧失就业的机会,减少收入来源,从而没有能力来改善生活;二是区域政府会丧失经济发展带来的税收等财政收入,没有能力提供足够的公共服务来满足区域内居民的需求,如无法改善交通运输条件、教育设施、医疗条件等。为了补偿这种损失,必须通过财政转移支付的方式,使发展受限区域的政府具有能力投资于公共福利措施,并通过减少居民的税收来补偿其损失,实现区域福利的均衡。