结合最新司法解释解读劳动仲裁的申请期间思维导图

色色熊

2023-03-04

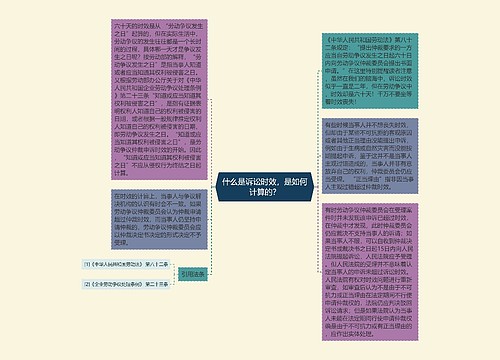

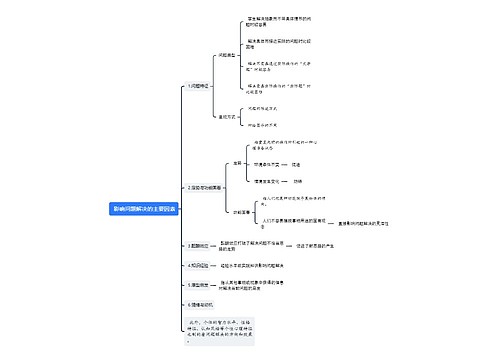

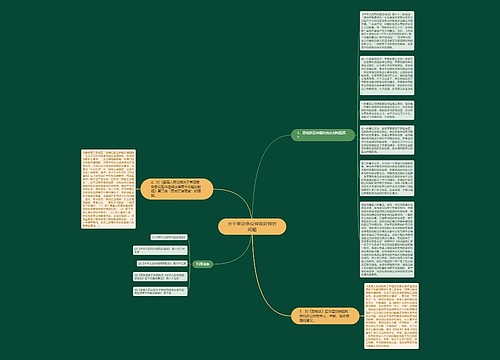

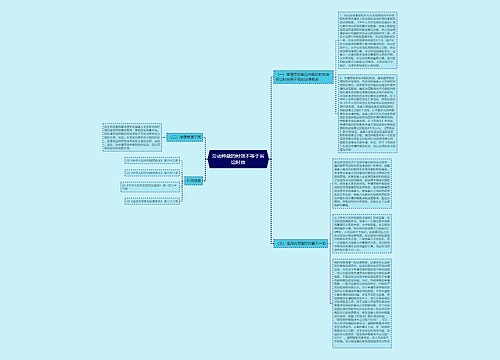

我国对于劳动争议案件,采取劳动仲裁前置程序。相对于民事诉讼中二年的诉讼时效,六十日的劳动仲裁申请期间是非常短暂的。因此确切地理解“劳动争议发生之日”,把握好劳动仲裁申请期间的起算点以及劳动仲裁申请期间什么情况下能中止或中断对有效地保护劳动争议双方当事人的合法权益是至关重要的。在此,劳动法专家结合《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《解释(二)》,解读劳动仲裁申请期间的相关法律问题:

树图思维导图提供《结合最新司法解释解读劳动仲裁的申请期间》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《结合最新司法解释解读劳动仲裁的申请期间》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:bd043d0d83f4364968c4d12c237c239a

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a