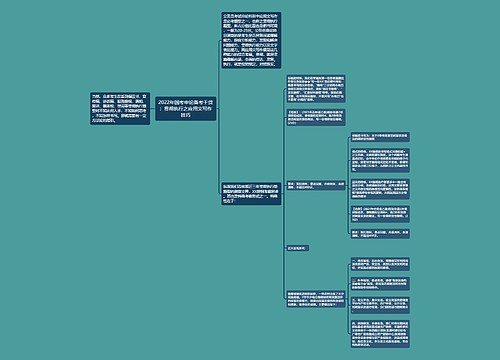

1、凡是有劳动能力和意愿的公民都有平等地获得劳动机会的权利,有根据其志愿、才能、教育程度并在考虑社会需求的情况下选择职业及工种的权利。

2、国家有义务保障劳动者获得劳动权,当劳动者谋求不到工作时国家应给予帮助、扶持或提供必要的生活费。

3、劳动者有按其劳动的数量与质量获得不低于国家规定的最低数额的劳动报酬的权利。

4、必须尊重劳动权,任何组织和个人不得侵犯他人的劳动权,对劳动力使用者滥用解雇权的行为应当加以限制。

确立劳动法基本原则应体现劳动法的特点,劳动法的立法目的就在于保护劳动者的合法权益,这正是劳动法区别于其他法律的本质特征,这一特征从劳动法诞生之日起就被确认,虽然由于现代劳动法的发展,劳动法具有了其他作用,但无论劳动法的内容如何变化,保护劳动者的合法权益永远是劳动法的主旨,因此保护劳动者的合法权益应是劳动法基本原则之一。

我国宪法和劳动法典规定的劳动者的合法权益主要有:劳动权、劳动报酬权、休息休假权、劳动安全卫生保护权、物质帮助权、依法组织和参加工会权、民主管理权、职业技能培训权、享受社会保险和福利权、提请劳动争议处理权等。对劳动者权益的保护应是最基本的保护、平等的保护、侧重的保护、全面的保护。

其次是平等的保护。平等的保护是指所有劳动者不因其民族、种族、性别、年龄、文化程度、财产状况、宗教信仰、职业、劳动关系的性质有何不同,其法律地位是相同的,其合法权益一律平等地受我国劳动法的保护,不应有任何歧视或差异。但这种平等保护,并不排斥对特殊劳动者群体如未成年工、女工等的特殊保护。

再次是侧重的保护,即在特定条件下,当对用人单位利益的保护和劳动者利益的保护发生冲突时,应侧重保护劳动者的合法权益。有的学者提出对用人单位的利益是一种兼顾关系,我认为不能强调兼顾,兼顾即失去劳动法的特色,而且用人单位作为社会的经济组织,其合法权益可通过其他法律加以保护,而我国在这方面已有许多法律规定,无须再由劳动法加以特别的兼顾。也有人提出是优先的保护,我认为优先保护的观点不符合我国的实际情况,我国正处于社会主义的初级阶段,生产力还不发达,当前的根本任务是集中力量发展社会生产力,十五大报告中也提出了要实行鼓励兼并、规范破产、下岗分流、减员增效和再就业工程,形成企业优胜劣汰的竞争机制。这是经济发展的需要,增效减员会给一部分职工带来暂时的困难,但是为了经济的发展,国家的一些经济政策还要实行,因此在这一特定的历史时期,应强调对劳动者合法权益的侧重保护,目前我国正在建立起来的社会保障体系,正在实施的再就业工程,对企业裁员行为的严格限制,都体现了侧重保护劳动者合法权益的原则,而不是片面强调绝对优先保护。

最后是全面的保护。即对劳动者的合法权益进行全方位的保护,既保护法定权利,也保护劳动关系双方当事人约定权利,对约定权利的保护是以不损害劳动者合法权益为前提的;既保护劳动者的人身权利,也保护劳动者的财产权利;这种保护既存在于劳动过程的始终,也存在于与劳动关系有关的任何环节。