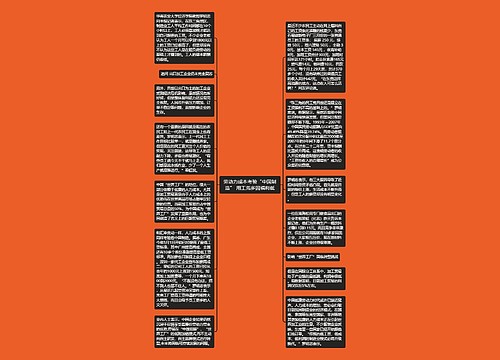

深圳富士康连续自杀事件、南海本田罢工事件……今年上半年,劳资冲突在珠三角明显增多,而这些冲突最终均以较大幅度的加薪告终。此外,全国多数省份已上调最低工资标准,普遍上涨幅度超过了10%,有些省市的涨幅甚至高达20%。

究竟怎样看待这一系列的劳资冲突事件呢?面对劳动力价格上涨,政府究竟应该做些什么呢?记者带着这些问题采访了中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长蔡昉。

富士康事件并不是转折点,2003年以来劳动力价格就出现了持续上涨的趋势。

今年上半年各省市区提高最低工资标准,一些外资企业也在密集“加薪”,这不由令人生疑,中国是不是迎来了劳动力价格上涨的新阶段?

蔡昉认为,劳动力价格上涨是2003年以来的大趋势。2003年—2008年期间,农民工实际工资每年增长率为10.2%,只有2008年因为国际金融危机的影响一度放缓了。今年出现的富士康一类的事件只是一个象征,是2003年以来工资水平上涨趋势的继续,不是新阶段。在它们的背后,是中国迎来了“刘易斯转折点”这一历史事实。

刘易斯转折点,又称刘易斯拐点,即劳动力供给由过剩向短缺的转折点,是指在工业化过程中,随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,农村富余劳动力逐渐减少,劳动力不再是无限供给。简言之就是“不涨工资就会招不到工人”。

“刘易斯转折点并不是一个点,不是一个突变。从2004年开始一直不断出现的民工荒和工资上涨不是局部性、结构性与短暂性的扰动,而是一个不可逆的大趋势。”

蔡昉的研究结论主要基于我国人口结构的变化。近十年来,一方面,我国劳动年龄人口的增长速度正在大幅度减慢,整体上正在摆脱劳动力无限供给的二元经济发展特征。2004年到2011年间,我国劳动年龄人口的增量以每年13.6%的速度减少。另一方面,城市劳动力与农业雇工需求都根据我国经济的高速增长而不断增长。从2002年到2009年期间,劳动年龄人口的增量从1511万减少到665万。而在这两个年份,城镇新增就业分别为859万和1020万,农村劳动力外出就业增量分别为2071万和459万。很显然,新增就业已经超过劳动年龄人口增量。

而且,新一代农民工对工资福利、劳动环境和职业发展的需求更高,维权意识更强。我国农民工外出打工的1.5亿人中,“新生代”占到60%,企业以原有的劳动力价格可能无法吸引并留住这些新生代农民工。

几年前,蔡昉曾做过一个预测:从劳动力供大于求到供给无法满足需求的转折,会发生在2004年至2009年期间。事实证明,恰恰2004年与2009年这一头一尾,是民工荒现象突显的两个年份,只不过是由于遭遇国际金融危机,本该在2009年突显的“民工荒”被推迟到了2010年的春节后。

我国工资的增长与企业劳动生产率的增长基本保持一致,因此,不会导致制造业比较优势和竞争力的丧失。

廉价的劳动力是中国比较优势的主要内容,既然劳动力需求增长速度超过了供给增长速度就必然要涨工资,那么,劳动力价格的上涨会不会让我们丧失比较优势?

“当我们与国外比较劳动力竞争优势时,不能简单地对比工资的绝对值,然后悲观地说我们的工资水平已经比人家高了,没有竞争力了,而是要看工资的增长速度是否超过了劳动生产率的增长速度。”蔡昉打了个通俗的比方,“如果我和姚明都去nba打球,姚明开价1000万元,我只要100万,人家会雇我吗?不会,因为我的生产效率不行,性价比不高!”

蔡昉认为,在“刘易斯转折点”出现之前,我国生产率的提高大大快于工资的增长,因此才出现了目前劳动收入占比降低的问题。“现在劳动力价格较快上涨,实际上是在补偿前几年的欠账,是在补课。”虽然是补课,涨工资也要依据国情,并且不能背离市场规律,劳动生产率的提高要与工资增长之间相适应。

本世纪以来,我国工资的增长与企业劳动生产率的增长基本保持一致,因此,不会导致制造业比较优势和竞争力的丧失。如果是仅仅依靠低工资、薄利润生存的血汗工厂,淘汰掉一批无关宏旨。“另一方面,长期以来我们的工资增长慢于劳动生产率的提高,这给我们留出了空间,允许在一定时间内工资上涨快一些。也只有这样,才可能真正提高劳动者报酬占国民收入的比重。”蔡昉说。

近些年,一些外资也曾因为中国劳动力成本上涨而“转战”东南亚等国家,但是一段时间后,很多投资又“回流”了。究其原因,是因为我国劳动力的性价比优势明显。

疑问三:劳动力价格上涨中的劳资冲突是什么性质的“烦恼”?

应从历史的视角来思考应对之策。成功跨越中等收入陷阱,关键在于建立工资增长的正常机制。

除了“用工荒”、工资加快上涨,刘易斯转折点另一个明显的标志就是劳动关系发生剧烈变化,劳资冲突明显增多。蔡昉认为,这是符合发展阶段变化的规律性现象,是必然发生的,应该被看作一种“成长中的烦恼”。

蔡昉更进一步提出,如何认识和处理这种“成长中的烦恼”,事关我们能不能跨越“中等收入陷阱”。

目前,中国人均gdp已经超过3700美元,进入上中等收入国家的行列。许多国家经验表明,在这个时期,快速发展中积聚的矛盾往往集中爆发,极易出现社会问题突出、经济停滞不前的窘境,这就是人们所说的“中等收入陷阱”。

从历史的角度看,很多国家都经历过从中等收入向高收入发展的阶段,而欧美、日本、韩国等成为高收入国家,拉美的许多国家却长期停顿在中等收入陷阱,一个很重要的原因在于如何认识和处理包括劳资关系在内的“成长中的烦恼”。

那些跨越了中等收入陷阱的国家和地区,都是在痛苦中建立了相对完善的劳动力市场制度,形成了解决劳资争议的制度框架。离我们最近的韩国等“亚洲四小龙”就是最好的例证。当年他们接受了劳动力成本上涨的事实,主动或者被动进行劳动立法,完善最低收入标准和社会保障体系,一系列的劳动力市场制度在调整中逐步建立完善,最终成功地实现了从中等收入向高收入的跃升。而一些拉美国家,却由于未能完满解决这一问题,经济增长缓慢甚至停滞,社会贫富分化严重,社会冲突加剧。直到现在,一些国家仍处于停滞不前阶段,没能跳出“中等收入陷阱”。

在蔡昉看来,接受劳动力成本上涨的事实,并主动建立工资增长的正常机制与低收入家庭的收入增长机制,完善最低收入标准和社会保障体系等一系列的劳动力市场制度,是政府的当务之急。

“建立工资协商谈判机制、完善工会职能、反对劳动用工歧视等一系列的制度建设,在经济学家来看,可能会导致效率损失。但是,只有建立了机制才能疏导,才能规范。一味地回避只会把工人对企业的不满引向与政府的对立,是一种无视劳资冲突的鸵鸟策略。”蔡昉认为,如果没有政府参与其中的劳资协商机制,工人们想要更高的工资却不敢谈,只能用脚投票,离岗流动;有机制工人们就敢于站在岗位上争取涨工资。劳资矛盾才会慢慢缓解。

“不成长可能没有烦恼,现在烦恼大,风险凸现,但是如果建立完善劳动力市场制度,成功实现调整转型,也会有成长的喜悦,最终是个好事儿。”蔡昉说。

May all the beauty be ble

May all the beauty be ble

U281081967

U281081967