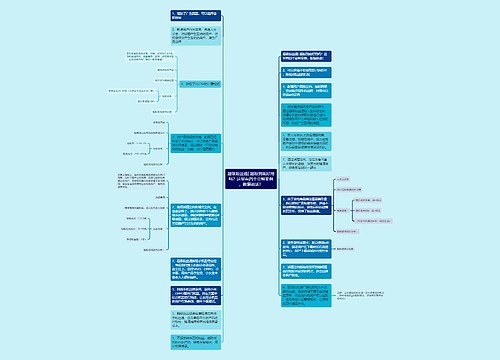

总览各国立法,目前主要有两种立法模式对不正当竞争行为加以界定。其一是列举式,即通过列举不正当竞争行为的具体形式而不是归纳一个明确定义的方法对其加以界定。其优点是,对于何为不正当竞争行为,通过列举一目了然、清楚明白,不易发生认识的偏差,从而有效避免法律适用上的随意性。缺点是容易遗漏,特别是随着经济的发展更易出现挂一漏万的现象。美国的竞争法就是典型的采用列举式规定不正当竞争行为的体例,韩国、日本的反不正当竞争法也与此相似。其二是概括和列举相结合的模式。即一方面通过对不正当竞争行为的定义,揭示不正当竞争行为的一般特征和基本内涵,以此作为认定不正当竞争行为和适用法律的原则性依据;另一方面,通过对不正当竞争行为的具体罗列,为重点惩治那些危害突出的不正当竞争行为提供更准确、更具体的法律依据。正是因为市场竞争风云突变、不正当竞争行为随时都在花样翻新,单独采用列举的立法技术难免挂一漏万、失之僵化,因此不少国家兼采了两种立法技术来对不正当竞争行为加以界定。其重要功效在于,既可以使人们对法律所禁止的不正当竞争行为一目了然,又可以根据其法律上的定义,即所谓“一般条款”来囊括和覆盖法律未曾列举的不正当竞争行为,德国《反不正当竞争法》采取的就是这种模式。该法除列举各种不正当竞争行为外,还以第一条规定,“行为人在商业交易中以竞争为目的而违反善良风俗,可向其请求停止该行为和损害赔偿。”在德国反不正当竞争法近百年的实践中,各级法院根据“一般条款”这项授权规范,适应不断变化的市场形势,及时将经济生活中许多违背善良风俗的竞争行为认定为不正当竞争,形成了内容包罗万象、结构严谨、灵活实用的判例体系,从而有效制止了各种不正当竞争行为。目前,采取概括和列举相结合的立法模式,已经成为世界各国反不正当竞争法的发展潮流。

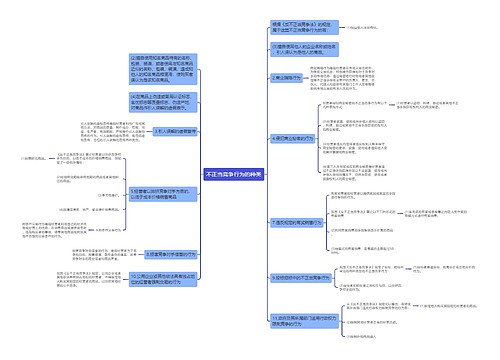

我国现行立法是如何界定不正当竞争行为的呢?我国《反不正当竞争法》第2条第2款规定:“本法所称的不正当竞争,是指经营者违反本法规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。”同时,该法也在第二章列举了11类不正当竞争行为。该立法既有定义又有具体行为的列举,从表面上看,我国似乎与大多数国家一样,采用了概括与列举相结合的立法技术来规定不正当竞争行为。然而,究竟应当如何理解该法对不正当竞争行为的界定?该法是否只适用第2章所列举的不正当竞争行为,还是可以根据前述的定义条款来适用于列举之外的行为j对于这些问题的认识,人们的理解发生了分歧,主要有“一般条款说”和“法定主义说”之别。

“一般条款说”认为,《反不正当竞争法》所调整的不正当竞争行为,应当不限于第2章所列举的11种行为,它还包括根据该法总则尤其是第2条第2款的规定所认定的行为。进言之,第2条第2款作为一项原则性规定,具有某种兜底和包容作用,是可以据此去调整立法尚未明确的不正当竞争行为的一般条款。持“一般条款说”的理由主要是,通过制定一般条款,可以预防和制止法律没有明文列举的不正当竞争行为,同时,这种做法也已成为各国反不正当竞争立法的通例。

“法定主义说”认为,《反不正当竞争法》所确定的不正当竞争行为,仅限于该法第2章所列举的11类不正当竞争行为,除非法律另有规定,执法机关不得在法律载明的这11类行为之外自行认定其他的不正当竞争行为,易言之,不正当竞争行为的范围具有法定性。持“法定主义说”的理由在于:其一,法条通过“违反本法规定”的表述限定了该条款乃至该法的适用范围,这与“一般条款”的表述方式迥然不同,也与立法草案中的规定区别开来,这种文义上的差异足以揭示不同的法律内涵;其二,从法律条款之间的逻辑关系来看,通常确立“一般条款”的立法,都会在下文列举不正当竞争行为的类型时添加类似“其他不正当竞争行为”的兜底性条款,而我国现行法律并没有这样的规定,可见,“一般条款说”不能成立。

我们认同“法定主义说”。上述两种观点显示了人们对同一法律文本及其相关法条的涵义在理解上存在明显的分歧,这实际上涉及法律解释方法的正确适用问题。显然,“一般条款说”采取了目的解释和社会学解释方法,即以法律规范目的和社会效果预测为根据,阐释法律疑义的解释方法;而“法定主义说”主要采取了文义解释的方法,同时兼采体系解释方法以便进一步佐证,即按照法律条文用语之文义及通常使用方式,以及法律条文在法律体系上的地位或相关法条之法意,阐明法律规范意旨的解释方法。根据法律解释方法的理论,上述解释方法的适用也并非随意选择,而是要遵循一定的规则,通常是按照先文义解释,后论理解释(包括体系解释、法意解释和目的解释等),最后才是社会学解释的大致顺序。由此看来,“一般条款说”犯了解释方法上的错误,其结论当然也是错误的。

不过,我们否定“一般条款说”对我国立法的相关解释,但却不能忽视该观点对‘于完善立法的有益启示。追本溯源,20世纪90年代我国立法之所以选择“法定主义”而非“一般条款”的方案,一方面是基于不正当竞争行为具有不确定性的特点,同时鉴于执法、司法经验的欠缺,以从严掌握的精神出发,因此在不正当竞争行为的范围确定上,只允许法律判断,而不允许司法和执法机关在法律规定之外进行自由裁量;另一方面,我国没有像国外那样建立级别较高、具有相当独立性的执法部门作为主管机关,而完全放权给基层部门进行不正当竞争行为的认定,则恐其难以胜任、容易导致权力滥用,再加之对竞争法的理解和执行需要一个过程,所以该法并没有确立一个可以弹性操作的“一般条款”。显然,随着市场竞争日趋复杂以及执法司法体系的逐步成熟,我国有必要、也有条件在适当的时机考虑对立法进行修改,适应各方面因素的变化,更好地发挥反不正当竞争法在市场经济中举足轻重的作用。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646