用户经历了如下的操作流程:【访问官网】-【点击注册】-【输入号码】-【获取验证码】。本来是非常流畅的一个环节,但是却发现一个用户连续点击了3次【获取验证码】然后放弃提交。这就奇怪了,用户为什么会多次点击验证码呢?这个时候我建议您去亲自体验一下您的产品,走一遍注册流程。

你会发现,点击【获取验证码】后,经常迟迟收不到验证码;然后你又会不断点击【获取验证码】,所以就出现了上面的情况。绝大多数产品都或多或少存在一些反人类的设计或者BUG,通过用户细查可以很好地发现产品中存在的问题并且及时解决。

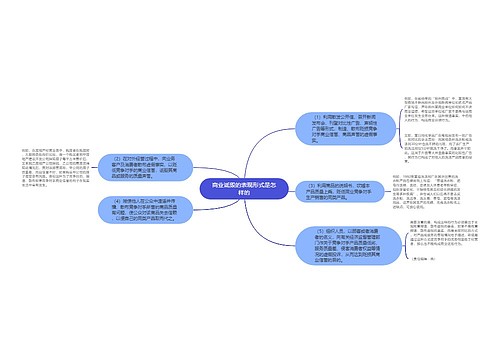

漏斗是用于衡量转化效率的工具,因为从开始到结束的模型类似一个漏斗,因而得名。

漏斗分析要注意的两个要点:第一,不但要看总体的转化率,还要关注转化过程每一步的转化率;第二,漏斗分析也需要进行多维度拆解,拆解之后可能会发现不同维度下的转化率也有很大差异。

某企业的注册流程采用邮箱方式,注册转化率一直很低,才27%;通过漏斗分析发现,主要流失在【提交验证码】的环节。

经过了解发现,邮箱验证非常容易出现注册邮箱收不到邮件的情况,原因包括邮件代理商被屏蔽、邮件含有敏感字被归入垃圾邮箱、邮件送达时间过长等等。既然这么多不可控因素影响注册转化率,那就换一种验证方式。换成短信验证后,总体转化率提升到了43%,这是非常大的一个增长。

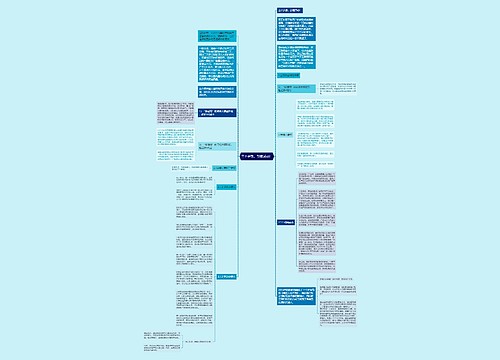

留存,顾名思义就是新用户留下来持续使用产品的含义。衡量留存的常见指标有:次日留存率、7日留存率、30日留存率等等。我们可以从两个方面去分析留存,一个是新用户的留存率,另一个是产品功能的留存。

以社区网站为例,“每周签到3次”的用户留存率明显高于“每周签到少于3次”的用户。签到这一功能在无形中提升了社区的用户的粘性和留存率,这也是很多社群或者社区主推这个功能的原因。

首次注册微博,微博会向你推荐关注10个大V;首次注册LinkedIn,LinkedIn会向你推荐5个同事;申请信用卡时,发卡方会说信用卡消费满4笔即可抽取【无人机】大奖;很多社交产品规定,每周签到5次,用户可以获得双重积分或者虚拟货币。在这里面“关注10个大V”、“关注5个同事”、“消费4笔”、“签到5次”就是我想说的Magic Number,这些数字都是通过长期的数据分析或者机器学习的方式发现的。实践证明,符合这些特征的用户留存度是最高的;运营人员需要不断去push,激励用户达到这个标准,从而提升留存率。

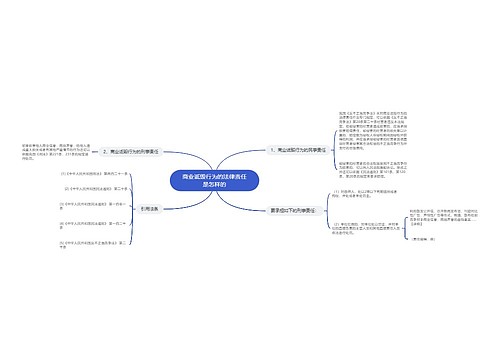

A/B测试是为了达到一个目标,采取了两套方案,一组用户采用A方案,一组用户采用B方案。通过实验观察两组方案的数据效果,判断两组方案的好坏。

在A/B测试方面,谷歌是不遗余力地尝试;对于搜索结果的显示,谷歌会制定多种不同的方案(包括文案标题,字体大小,颜色等等),不断来优化搜索结果中广告的点击率。

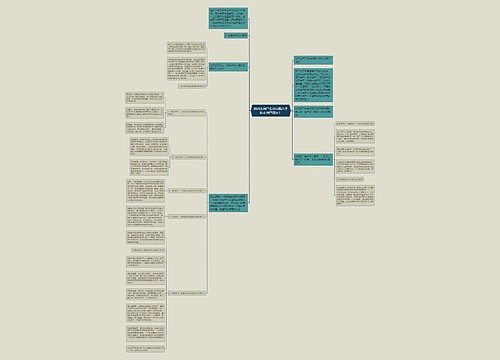

有了具体的分析方法还不够,运营要做好数据分析还需要一个清晰的流程。在这里从宏观、中观和微观三个层次给大家介绍一下。

1.宏观

风靡硅谷的精益创业,它推崇MVP(最简化可行产品)的理念,通过小步快跑的方式来不断优化产品、增长用户。

在运营工作中,我们要大胆尝试,将想法转化成产品和运营方法。然后分析其中的数据,衡量产品或者运营的效果。如果好的话保持并大力推广,如果不好的话总结问题及时改进。在“构建-“衡量”-“学习”的不断循环中逐渐优化,这个流程是非常适合运营工作的。

2.中观

我们可以试着树立整体的流程:1.明确分析目的和思路 →2.数据收集 →3.数据处理 →4.数据分析 →5.数据展现 →6.报告撰写。

这个流程只是从“数据”的角度阐述了前后的流程,并未结合业务实际;但值得注意的是数据分析的最终目的是为了指导实践,而不是写一份报告。

3.微观

下面介绍的是一个非常详细的分析流程,借助于一定的分析工具,我们可以按照这个思路对网站/APP进行细致入微的分析。

但这个流程是具有前提的,前提是用数据分析工具做好数据采集和监控工作,把精力集中在业务分析上。这个流程的核心是“MVP”的理念,“发现问题”-“设计实验”-“分析结果”,通过数据来不断优化产品和运营。

1.案例:搭建数据分析体系

你们喜爱的彩蛋君在公司从事新媒体工作,负责微信的日常运营,阅读量时高时低,总体一般。彩蛋君想办法改进一下微信运营,提高微信的粉丝数和阅读数;

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646